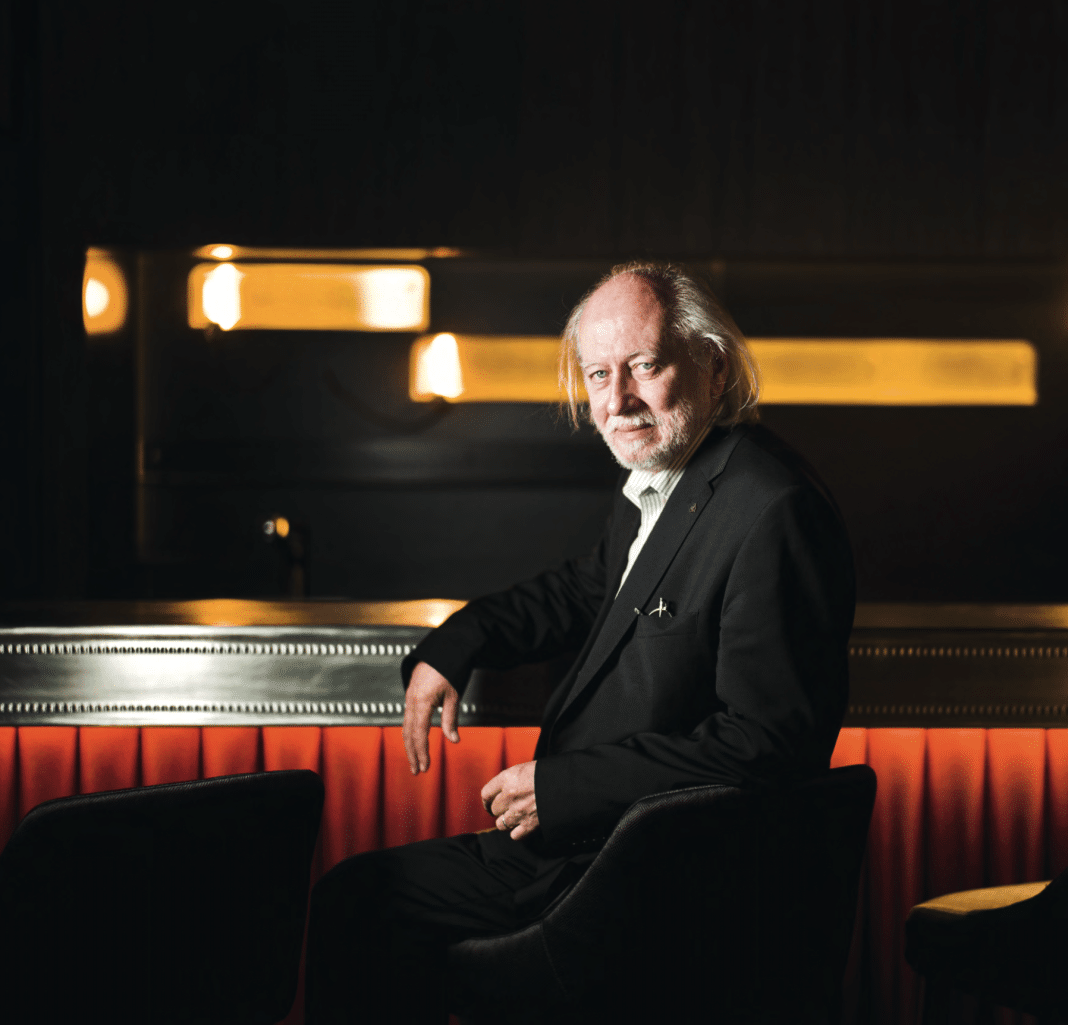

En 2018, Transfuge avait rencontré l’immense écrivain hongrois, Laszlo Krasznahorkai à l’occasion de la parution de son roman Seiobo est descendue sur terre. Aujourd’hui, 7 ans plus tard, il vient de recevoir le prix Nobel de littérature.

Laszlo Krasznahorkai n’interrompt jamais celui qui lui parle. Il sourit, écoute, hoche la tête, répond. Il ne hausse pas la voix. Il parle d’une constante tonalité sourde et lente, portée par la tendresse de ses yeux. Il parle au même rythme qu’il écrit, en marathonien ou danseur, sans perdre son souffle. Lorsqu’il entame une phrase, on ne sait où celle-ci nous mènera, elle semble partir de rien, un détail, une anecdote, une blague, et s’amplifie petit à petit, charriant une pensée limpide, dépourvue de grandiose mais pas de magnétisme. Le génie de sa phrase a valu depuis trente ans à l’écrivain hongrois, depuis Le Tango de Satan paru en Hongrie en 1985 et surtout La Mélancolie de la résistance, au début des années quatre-vingt-dix, d’être saluée par les meilleurs lecteurs d’Europe et des Etats-Unis. Susan Sontag évoquait un « maître de l’apocalypse », Sebald disait de sa prose qu’elle pouvait « entrer en rivalité avec Les âmes mortes ». Et l’on saisit ce que l’auteur d’Austerlitz trouvait en Krasznahorkai : une réponse à son propre sens du désastre, une variation sur la même esthétique de la déshérence qui était la sienne. Le Hongrois comme l’Allemand s’inscrivent contre le romantisme, le mysticisme, et toute forme de littérature qui se gorgerait d’un lyrisme qui les effraie. Tous deux sont les fils spirituels d’un Adorno qui croit au langage, tout en s’effrayant de ses débordements. Tous deux sont des écrivains du XXe siècle, et de ses échos, l’un de la Shoah, l’autre de l’URSS. Tous deux enfin sont des hommes dans l’histoire, et dans l’Europe, des hommes, qui cherchent à dire une forme « d’universalité », de cerner un ordre dans le désordre. Aussi marquée par la catastrophe soit-il. Mais là où Sebald pour faire entendre cette apocalypse historique, choisissait le fragment et plaçait le silence au cœur du texte, Krasznahorkai use du procédéune plénitude sature ses livres, une recherche ininterrompue de sens, qui, si elle admet le mystère et ne cesse même de nous renvoyer à notre ignorance, ne s’y résout pas et appelle à la connaissance. Krasznahorkai appartient à la lignée des Hermann Broch, des Thomas Mann, d’une langue qui scande une pensée de la fin du monde, mais aussi qui porte le désir d’une humanité pensante. Cette gravité réflexive de l’écrivain, on la retrouvait dans les films de son ami Bela Tarr, qu’il écrivait avec lui. « Je suis du côté des hommes » me dit-il assez vite, « c’est à dire de ceux qui ne comprennent pas ». Ainsi, Guerre et Guerre, roman d’une ambition folle, mettait en scène un personnage kafkaïen, Korim, face à un manuscrit qu’il recopiait et qui le plongeait dans l’histoire des constructeurs de cathédrales, ou le ramenait dans une cuisine new-yorkaise, auprès d’une femme battue. Guerre et Guerre cherchait l’instant dans l’histoire, ou dans l’art – mais chez Krasznahorkai l’un et l’autre sont profondément liés – où le basculement vers la guerre eut lieu, où la guerre devint, ou redevint le principe de notre existence. Immense roman, Guerre et Guerre parut en France deux ans avant que Laszlo Krasznahorkai jouisse d’une reconnaissance mondiale grâce au Man International Booker Prize, en 2015. Lui qui a vécu longtemps à New York, y retournait alors pour être célébré, parmi ceux qui sont devenus ses amis : Philip Roth, Thomas Pynchon, Paul Auster. Trois ans plus tard, il publie en France ce livre-ci, Seiobo est descendue sur terre. Si Guerre et Guerre cherchait dans l’histoire et la culture le début de la chute, on pourrait dire que Seiobo part en quête de la possibilité de la grâce. Seiobo est le nom d’une déesse chinoise qui ne se manifesterait que quelquefois dans l’histoire. Ici, elle désigne le génie artistique. Ce sont dix-sept récits. Dix-sept chapitres déclinant une seule trame : la rencontre d’un homme avec l’art. On y découvrira ainsi un gardien du musée du Louvre fou de la Vénus de Milo, un groupe de restaurateurs bouleversés par leur travail sur une statue de Bouddha, un maître du théâtre Nô qui consacre son existence à son art sans y adjoindre une cause, un occidental venu au Japon pour saisir le sacré du temple d’Ise, Lippi au travail, un homme certain d’avoir vu les paupières d’un Christ du Tintoret bouger… Empreint de l’expérience japonaise de Krasznahorkai, qui a déjà publié un livre entièrement consacré au Japon, Seiobo nous place au plus près du mystère du geste créatif. Peut-être est-ce dans le premier chapitre qu’il nous dit son idée de l’artiste, lorsqu’il décrit un oiseau, un héron japonais, debout au centre de la ville : « Et il doit, seul, au milieu de la folie des évènements, seul, au beau milieu de ce monde agité, fourmillant, rester dans cet instant propulsé hors du temps, pour qu’ensuite cet instant se referme sur lui, et qu’il fige alors son corps blanc, immaculé au beau milieu de ce mouvement trépidant, qu’il déploie son immobilité contre les forces monstrueuses qui l’assaillent de toutes parts ». Krasznahorkai est bien seul et quelque peu assailli par des forces monstrueuses, lorsque nous nous retrouvons dans un hôtel parisien aux lendemains des élections législatives. hongroises qui ont vu la victoire de Viktor Orban.

Seiobo est descendue sur terre se centre, pour la première fois dans votre œuvre, entièrement sur le geste artistique…

J’ai donné un séminaire à Columbia qui s’intitulait « Comment commencent les choses ? » La question était posée sur un plan philosophique, biologique, et littéraire. Ainsi nous nous sommes penchés sur des textes du XVe siècle écrits au Japon, chez les Indiens d’Amérique, et en France, des textes sacrés et profanes, dont nous avons étudié les origines. Les jeunes au cours de ces séminaires m’écoutaient attentivement, étonnés de constater la correspondance puissante entre ces différents récits. Comment commence un mythe, ou une œuvre littéraire ? Est-ce au moment où le premier mot est écrit, ou au moment où l’auteur commence à y penser ? Ou peut-être encore plus tôt, au moment où l’auteur souffre parce que la dame sur le balcon n’est pas amoureuse de lui… L’idée était de tisser des liens : quand Botticelli commença son Printemps, quelle danse dansaient les Indiens sur la presqu’île de Manhattan ? Au même moment, comment le constructeur d’un temple à Kyoto définissait-il le principe selon lequel il allait entamer cette construction ? J’ai donc réfléchi, et ce livre est le fruit de cette réflexion. D’autre part, je suis un homme en constant déplacement, et les œuvres d’art me permettent, lorsque je leur rends visite, à Paris, New York, Budapest, de me sentir partout chez moi. Je me suis donc dit que j’avais vu tant de choses dans ma vie cosmopolite, tant d’œuvres qui m’ont rendu heureux, que je n’avais pas le droit d’emmener tout cela dans ma tombe…

La suite de l’entretien est à découvrir dans le numéro 119 de Transfuge