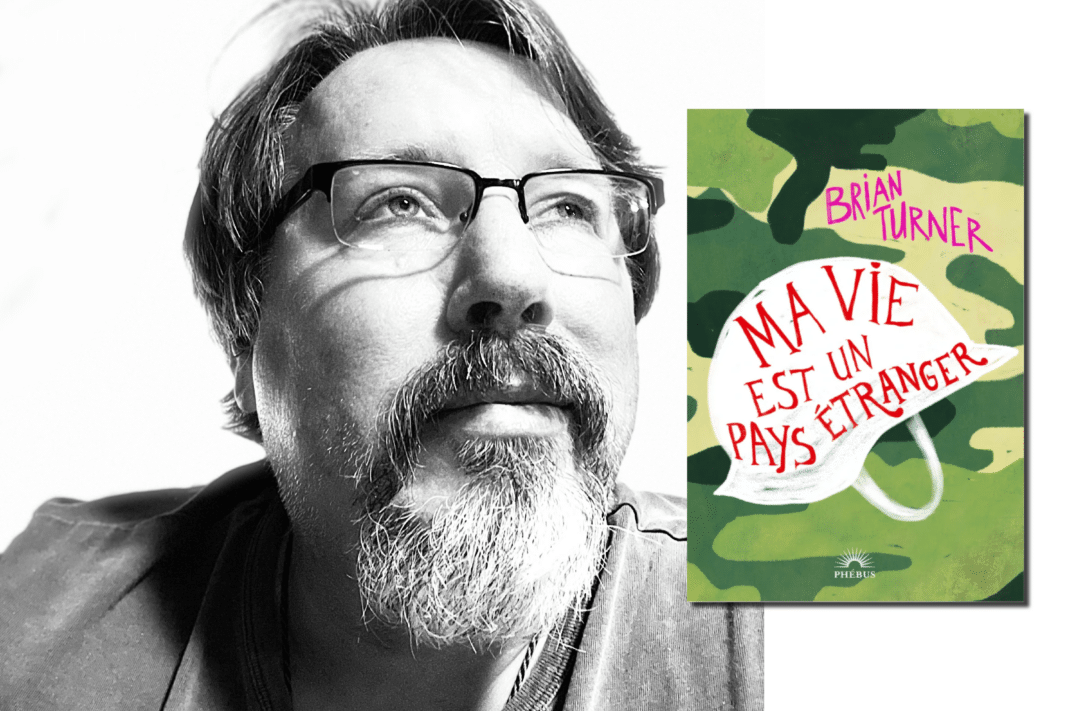

Lorsqu’un écrivain s’empare de la guerre, il faut qu’il soit à la hauteur de sa mission. Et nul ne l’est sans doute plus que l’ex-sergent Brian Turner lorsqu’il revit, dans Ma vie est un pays étranger, sa guerre d’Irak. On s’est longuement entretenu avec lui.

Le chien est confortablement étendu sur le canapé, les pales d’un ventilateur tournent au plafond : l’homme, chaleureux et volubile, qui me fait face sur l’écran de mon ordinateur, avec sa chemisette en jean et son mug de café, ne dépare pas dans cette scène d’intérieur tout ce qu’il y a de plus banalement, de plus paisiblement américain. Et pourtant, Brian Turner, qui m’accorde, sans marchander son temps, plus de deux heures d’entretien par zoom depuis Orlando, ne saurait se fondre tout entier dans ces dehors anodins et cordiaux.

Mais l’homme n’est pas non plus seulement un poète de première force : Here, Bullet (2005) et Phantom Noise (2010) comportent certains des vers les plus lumineusement bouleversants qu’on ait lus. Il n’est pas davantage seulement l’ex-sergent Turner, passé par la Bosnie puis l’Irak. L’Irak qui est le cadre (non, bien plus que le cadre : tout à la fois la matière, la hantise, le point d’interrogation et le terrain) de ce volume de mémoires, Ma vie est un pays étranger, sorti en 2014 aux Etats-Unis, et tout juste traduit en France. Traduction dont il faut bien dire qu’elle répare un tort : pourquoi donc nous a-t-il fallu attendre plus de dix ans pour avoir entre les mains ce qui marque, à coup sûr, une date dans le genre pourtant bien encombré des mémoires de guerre ?

Car en agençant, à la façon d’une mosaïque (mais une mosaïque dont chacune des tesselles aurait le fini, l’animation interne et la puissance de suggestion d’un poème en prose) les souvenirs de sa vie sous l’uniforme durant la guerre en Irak ; en y incrustant les éclats de la réalité la plus âpre (le suicide d’un camarade, la rudesse, à la limite de l’inhumanité, avec laquelle les prisonniers irakiens pouvaient être traités) ou la plus triviale, la plus ordinaire (masturbation, marques des clopes des soldats) ; en dévoilant avec une rare franchise, consciente des limites des pouvoirs de la mémoire, les mouvements les plus intimes, voire les plus occultes d’une âme (de la peur aux fractures d’une identité qui se dédouble) ; enfin, en reliant ce petit point qu’est le sergent Brian Turner et sa guerre en Irak à ces autres moments dans l’Histoire que furent les guerres vécues par les autres hommes de sa famille – et même au-delà, en remontant jusqu’à la guerre de Sécession, voire Azincourt : en harmonisant, avec une rare sûreté d’oreille et de langue, tout ce disparate, Brian Turner fait œuvre aussi bien de littérature que de mémoire.

Mais, disais-je, il n’est pas seulement le poète, le soldat, le prosateur génial : il est d’abord une conscience. Et ce, dans toute l’acception du terme. Des mécanismes de la perception, de la mémoire et du cerveau auxquels il attache une grande importance à ce qu’il faut bien appeler une conscience morale, puisque, avec un rare courage, le livre s’aventure, en mots et en pensée, de l’autre côté. Dans la tête des Irakiens.

Avant l’armée, il y a eu une décision : celle de vous enrôler dans l’infanterie. Votre livre évoque un certain nombre de motivations, mais conclut : « J’ai signé parce que je savais déjà à cette époque que tout ce que je viens de dire est un tissu de conneries, ou que ça n’apporterait pas vraiment de réponses. » Les choses se sont-elles éclaircies aujourd’hui ?

J’avais déjà écrit des poèmes sur la guerre, j’avais voyagé un peu partout dans le monde, mais surtout sur le territoire américain. Et, à l’issue des lectures de mes poèmes, les gens venaient souvent me voir, probablement surpris, car l’homme qu’ils avaient en face d’eux était un être humain doué de sensibilité. Ils avaient du mal à concilier ce dernier avec le soldat que j’avais aussi été, à réunir poète et soldat dans le même individu. Aussi me demandaient-ils fréquemment : « pourquoi êtes-vous devenu militaire ? » C’est cette question, tout simple, qui m’a lancé dans ce livre. Mais, bien sûr, celui-ci ne répond pas exactement, même si j’ai le sentiment que le lecteur en sait plus là-dessus que l’auteur.

La suite de l’entretien est à découvrir dans le dernier numéro de Transfuge

Brian Turner, Ma vie est un pays étranger, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Nathalie Peronny, Phébus, 224 p., 21€