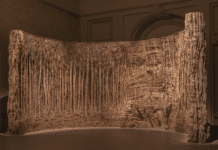

Entre Jacques-Louis David et le Louvre, qu’il habita et où il eut son atelier durant vingt ans, c’est une histoire d’amour. Le musée lui offre une exposition fascinante qui renouvelle en profondeur le regard sur son œuvre.

Le Serment des Horaces de Jacques-Louis David (1748-1825) serait presque un tableau trop parfait pour les tenants d’un romantisme tourmenté se devant de trembler de fougue et d’aspérités, pour les tenants d’une peinture, la seule qui serait valable, où l’émotion gagnerait toujours sur la raison. Jacques-Louis David, avec ses verticales grandiloquentes, ses vides abyssaux et ses lignes jugées trop froides, put être rejeté par une modernité naissante trop prompte à reléguer ce qu’elle classa dans le registre d’un néoclassicisme démodé. David serait alors celui qu’il faut dépasser. Delacroix, dont il n’échappera pas que sa Liberté guidant le peuple, avec sa puissante théâtralité et sa Marianne armée, les seins nus, doit beaucoup aux Sabines de David, n’écrit-il pas dans son Journal : « Il faut sortir de cette école glacée, retrouver le frémissement de la couleur », tout en reconnaissant néanmoins que son aîné, dans ses meilleurs moments, « unit la vérité la plus sévère à une grandeur d’idéal ». N’est-ce pas là toute l’ambiguïté de David ?

Le temps a passé et force est de constater que si la fortune de David fut d’une ampleur inédite en termes de diffusion de ses « images » dans notre mémoire collective – pas un manuel sur Platon sans son tableau sur la mort de Socrate, pas un livre d’histoire sans son Marat assassiné et son Sacre de Napoléon – elle fut bien moindre en termes d’expositions muséales (la dernière remonte à 1989 pour le bicentenaire de la Révolution) et de gloses d’historiens d’art – aucune biographie complète à ce jour ! David boudé ? Peut-être parce que sa virtuosité frappa si fort en son temps que ses détracteurs furent trop heureux de dénier à ce robespierriste chevronné une gloire trop grande. David trop complexe ? Il traversa six régimes en jouant l’équilibre bancal de la girouette politique, passant de révolutionnaire convaincu – au point d’être emprisonné plusieurs mois après l’exécution de Robespierre – à bonapartiste fougueux puis vassal de l’Empire avant de devoir s’exiler à Bruxelles à la chute de ce dernier. Certains ne le lui pardonneront pas. Le « peintre régicide » attaché aux idées nouvelles – il vota la tête du roi – président du Club des Jacobins, député puis président (durant treize jours) de la Convention, fut autant un homme politique qu’un peintre ambitieux, au point que les deux se confondent.

Nouveau culte des images

Dès lors, on ne sait plus si c’est la politique qui servit sa peinture ou l’inverse. Lorsqu’il dépose son Marat assassiné sur un sarcophage antique, dans la cour carrée du Louvre, le 16 juillet 1793, jour de l’exécution de Marie-Antoinette, l’image du martyr de la Révolution se substitue à celle de la reine déchue. Il offrira ensuite son tableau à la Convention pour qu’il soit accroché dans la salle des séances. La peinture comme arme politique. David invente un nouveau culte des images, transformant la mise au tombeau chrétienne et caravagesque en ex-voto sublime et républicain. La baignoire de Marat se fait caveau, sarcophage. Il y fusionne le portrait mortuaire, la scène de crime, le tableau d’histoire et la scène religieuse.

« Depuis le 19e siècle, son œuvre a été dévitalisée, en partie à cause de sa proximité avec Robespierre et pourtant il est considéré comme le père de l’École française. Alors comment fait-on pour montrer le peintre alors que beaucoup ont voulu condamner l’homme ? » s’interroge Sébastien Allard, conservateur en chef des peintures du Louvre et grand orchestrateur de cette exposition. Question qui est, on le notera, toujours d’une actualité brûlante. C’est d’ailleurs pour cela que son œuvre ne vieillit pas, posant des questions contemporaines : celles de l’engagement, de la peinture d’histoire, de l’art comme instrument de la citoyenneté. Sébastien Allard, l’historien d’art, a choisi de montrer le peintre, afin de remettre à sa juste place celui qui eut le plus grand atelier de l’histoire de la peinture – au même titre que Rubens avant lui – enseignant à Girodet, Ingres, Gros… Et à voir l’exposition, on le comprend. Peu d’œuvres allient une telle épure conceptuelle et une telle vérité profonde, philosophique. Les avant-gardes du 20e siècle qui ont absolument voulu détacher l’art conceptuel de la peinture figurative ont bien dû avoir du mal à comprendre ce paradoxe formel étrange qu’invente le premier peintre dit « moderne » de notre histoire de l’art. Et si l’antique est son décor de prédilection, il ne faut peut-être pas le voir comme un simple retour au Beau, mais plutôt comme le retour à la Grèce classique, première démocratie, idée forcément séduisante aux yeux de l’artiste, biberonné à Rousseau et aux Lumières, fervent patriote désireux de fonder une nouvelle société. Subjugués, comme nous, ils le furent ceux qui, en 1785, découvrirent pour la première fois le Serment des Horaces dans l’atelier romain du peintre au point de faire la queue pour voir ce séisme formel. Suivra, quelques années plus tard, le Serment du Jeu de Paume, resté inachevé. D’un serment à un autre, ce dernier cristallise, dans son état d’esquisse, toute la difficulté, justement, à construire un nouveau contrat social…

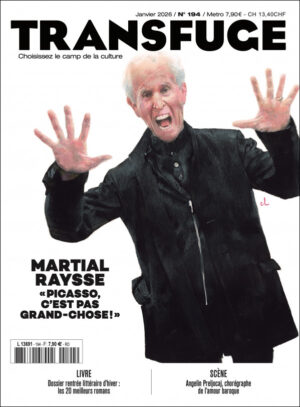

La suite de l’entretien est à découvrir dans le dernier numéro de Transfuge

Jacques-Louis David, jusqu’au 26 janvier 2026, musée du Louvre, louvre.fr