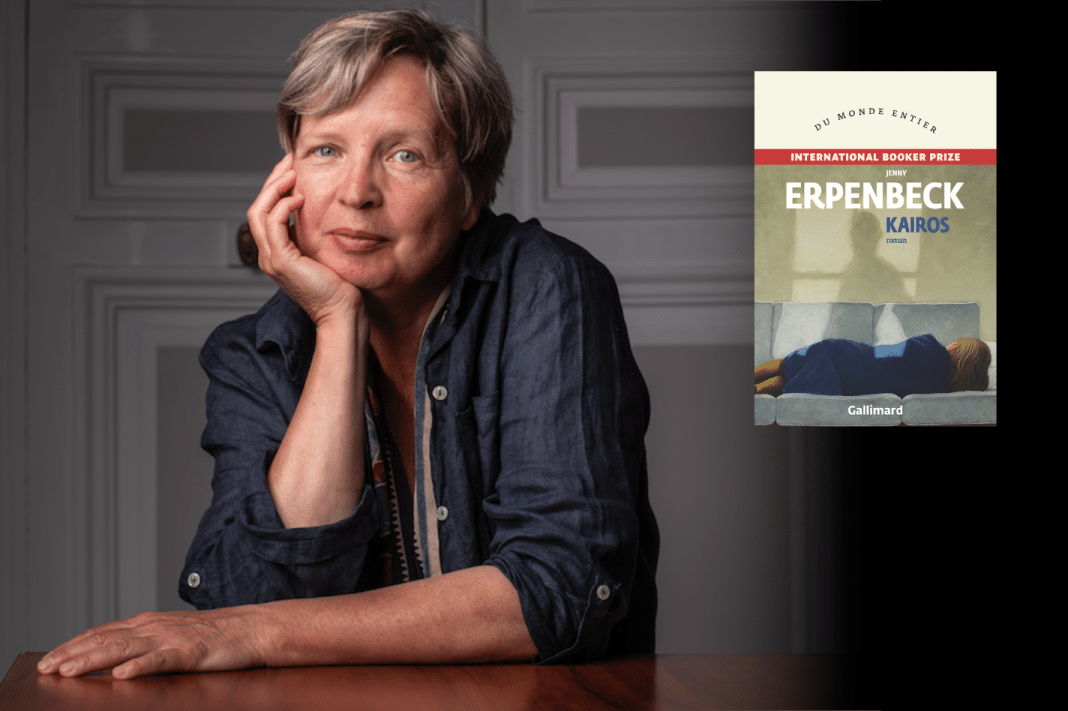

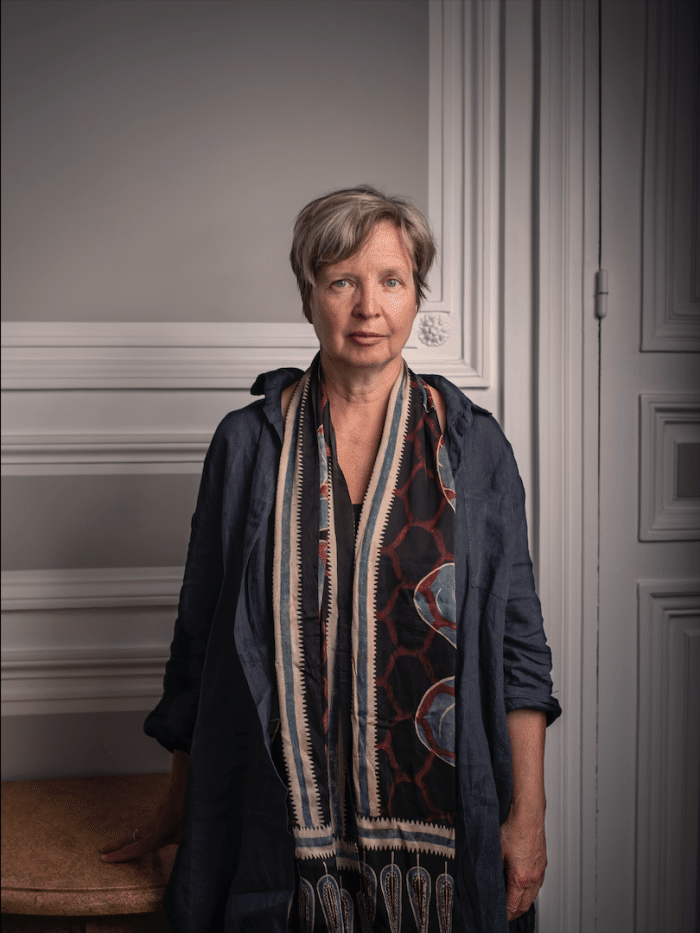

Rencontre avec l’allemande Jenny Erpenbeck qui, avec Kairos, signe un roman proustien sur une histoire d’amour et de domination à la fin de la RDA. International Booker Prize 2024.

L’histoire de Kairos semble échappée d’un drame trop connu de Goethe : la jeune fille jamais sortie de son village, ici Berlin-Est, tombe amoureuse d’un intellectuel vieillissant grimé en séducteur qui lui promet l’amour, mais ne lui offrira que solitude et désespérance. Oui, il y a un côté faustien dans ce pacte qui se noue à la descente d’un bus, un soir, entre Katharina, la jeune fille de dix-neuf ans, et Hans, l’élégant écrivain marié de cinquante-trois ans : la première tombe amoureuse de celui qui lui ouvre le monde de la culture, de la musique, du plaisir sexuel. Le second croit à une nouvelle conquête, à la jeunesse retrouvée, mais embrasse son propre piège, où se déploiera sa nature dominatrice, jusqu’à sa propre fin. Si Kairos n’était que cela, le roman serait déjà si juste. Ce serait Faust revu par Albertine disparue, une chambre de miroirs entre le tragique tortueux du poète romantique, et l’obsessionnelle perversité du Proust amoureux. Mais en arrière-fond de ce couple, ou plutôt non, au cœur de leur liaison, puisque nous sommes dans un monde que Goethe n’aurait pas soupçonné, où le politique et l’intime s’entremêlent, un univers s’effondre, la RDA. Ce monde inventé par les Soviétiques pour faire croire aux Allemands de l’Est que la faute nazie serait effacée par un antifascisme érigé en religion. Cette société dont Berlin-Est fut le cœur, où régnaient censure, injustice, dictature politique. Mais aussi, et cela Jenny Erpenbeck le rappelle, ce monde où les femmes travaillaient, où la liberté sexuelle régnait, et où l’on admirait les intellectuels et les artistes, à condition qu’ils se tiennent dans la ligne. Oui, ce monde paradoxal de l’Allemagne de l’Est auquel de grands esprits ont voulu croire : Christa Wolf, Heiner Müller, Bertold Brecht, avant d’en être radicalement déçus. Trente-cinq ans après la chute du mur, Jenny Erpenbeck, qui a grandi dans une famille qui avait contribué à fonder la RDA, et qui vit le mur s’effondrer l’année de ses dix-huit ans, reprend le grand récit national allemand, et livre son roman de l’Allemagne de l’est. Ce genre qui semble outre-rhin devenu un passage de maître, comme le Great American Novel aux Etats-Unis, et qui permet aux écrivains nés à la fin du siècle dernier de régler leurs comptes avec cette Allemagne d’après-guerre si profondément inscrite en eux. Qu’y saisissons-nous, lecteurs français, souvent peu au fait de ce que fut la RDA ? Tout d’abord de ce qu’est une société absolument politique. C’est-à-dire une société où l’on est constamment sous l’œil d’un autre. Ensuite, de ce qu’est une société exsangue, épuisée par l’absence d’avenir et de liberté, qui va puiser dans l’abolition de toute morale sexuelle, un semblant d’énergie. Oui, ce que l’on sent dans ce Kairos, c’est l’essoufflement général de cette société née d’un idéal et terminée par la chute d’un mur, que contrebalance la jeunesse de Katharina poursuivant, elle, sa grande idée de l’amour. Jenny Erpenbeck fait preuve de précision et délicatesse lorsque nous nous rencontrons, en ce matin de septembre, chez Gallimard. Elle est fatiguée d’une tournée mondiale qui l’a menée de l’Inde aux États-Unis, pour parler de ce roman qui, s’il est loin d’être son premier, s’avère son plus ambitieux. Nul doute qu’avec Kairos, elle signe un grand livre de l’effondrement amoureux, et politique.

Le Kairos à vos yeux est-il un moment historique, un moment intime ou un basculement fondamental ?

Les trois à la fois. Le terme de Kairos en grec invite, dans un sens léger et heureux, à la possibilité de saisir l’occasion lorsqu’elle se présente. Mais c’est aussi un concept lié à la création du temps dans la mythologie grecque, incarné par Chronos, qui marque le point où des temporalités se croisent. Dans la mesure où le roman met en scène la rencontre de deux générations à travers l’histoire d’amour entre Katharina et Hans, mais aussi d’un point de vue historique, de deux histoires de l’Allemagne. Les souvenirs affluent dans le présent, du moins du côté de Hans qui était enfant à l’époque nazie, mais aussi du côté de Katharina lors de certains moments après la chute du Mur… Ce qui m’a intéressé, c’est que le passé se reflète dans cette histoire de tant de manières différentes. Si l’on questionne le moment heureux, on ne peut que le saisir avant, ou après qu’il ait eu lieu. Le Kairos, c’est enfin le moment où l’on peut commencer à raconter des choses qui ont commencé bien avant le récit, et qui se sont terminés bien plus tard. Le moment de leur rencontre ne se raconte qu’en passant par l’époque nazie, lorsqu’Hans naît, et se termine bien après la chute du mur, lorsque Katharina plonge dans les archives de la RDA. Je voulais aussi poursuivre au-delà de l’habituel happy end de la chute du Mur, une histoire de Berlin-Est beaucoup moins connue, ni racontée.

Ce sont en effet deux rapports à l’Allemagne étrangers l’un à l’autre qu’incarnent Katharina et Hans. Lui est marqué par l’horreur nazie par son horreur ; elle ne rêve que de réunification et d’avenir radieux…

À travers lui, on retrouve le chemin de ceux qui ont créé la RDA, et qui ont fait l’expérience de la fin du nazisme, tentant de s’extirper de leur éducation nazie à travers une nouvelle forme d’engagement politique, communiste. Hans appartient à une génération confrontée à beaucoup de déceptions politiques, qui a nourri beaucoup d’espoirs sociaux finalement détruits, lui qui a vécu la fondation de la RDA, puis l’affaire Wolf Biermann (chanteur et opposant à la RDA qui a été harcelée, déchue de sa nationalité, et finalement expulsé en 1976, ndlr), le coup de Prague, autant d’évènements qui ont forgé sa personnalité, pessimiste, désespérée, que Katharina ne peut pas comprendre. Elle est un produit de la RDA, mais est étrangement dépolitisée comme on peut l’être à dix-huit ans : dans les années 80, être adolescent en RDA ne confrontait pas à de vrais problèmes… tant que l’on n’était pas engagé.

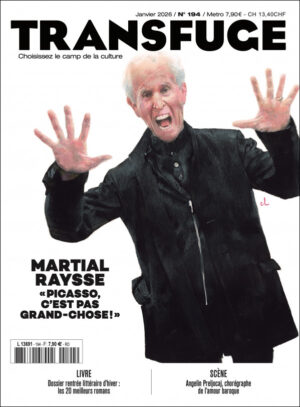

La suite de l’entretien est à découvrir dans le dernier numéro de Transfuge

Kairos, Jenny Erpenbeck, traduit de l’allemand par Rose Labourie, Gallimard, 427p., 24€