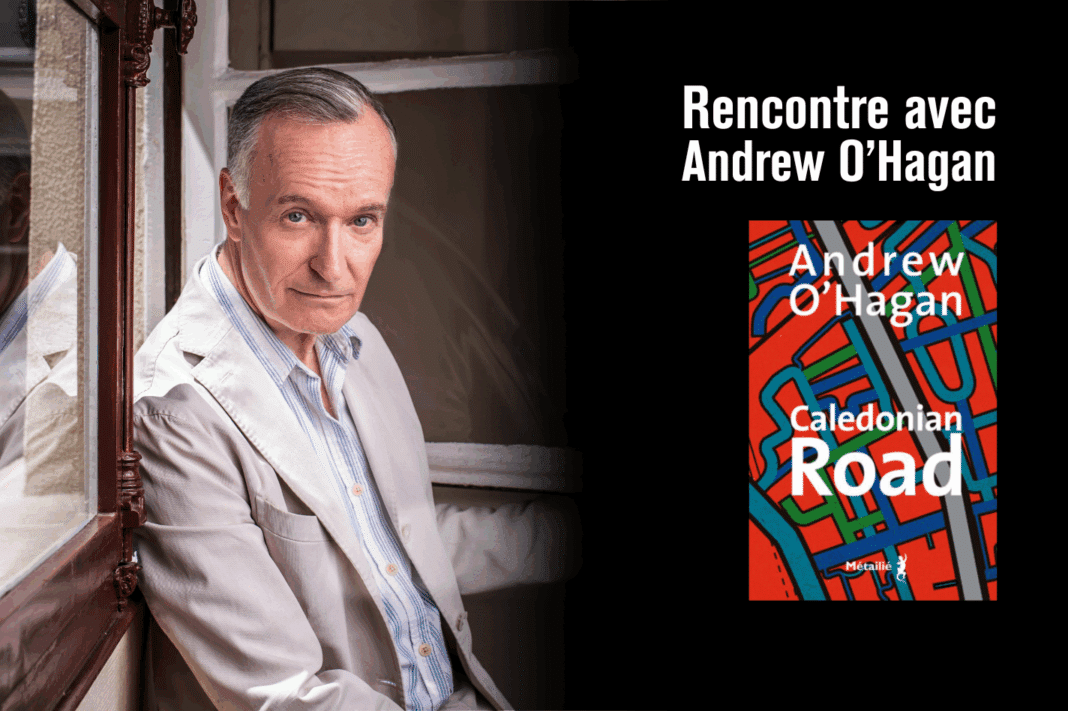

Rencontre avec Andrew O’Hagan qui signe le roman le plus ambitieux de la rentrée : Caledonian Road, fresque sociale du Londres d’aujourd’hui. De l’écrivain à succès au jeune hacker justicier, de la famille royale aux sans-papiers exploités, bienvenue dans une ville plus dickensienne que jamais.

Il a l’élégance maniaque de son personnage d’intellectuel mondain, Campbell : la veste en lin et la chemise finement rayée à col cassé d’un Martin Amis des matins londoniens, ou d’un Henry James, en partie de campagne. Andrew O’Hagan s’est inspiré de lui-même pour offrir une apparence à son personnage central, essayiste à succès grâce à un livre sur Vermeer qui traverse la haute-société britannique avec l’aisance, et la mélancolie d’un papillon de jour qui se sait éphémère. Il partage aussi avec Campbell une destinée particulière : enfant du milieu prolétaire écossais, il a rejoint la rédaction du cultissime London Review of books, qu’il a dirigé un temps, et dont il est encore rédacteur en chef adjoint. Critique et journaliste, Andrew O’Hagan a donc pu signer des reportages aussi différents qu’un portrait de hacker, ou une plongée dans le milieu oligarque russe. Lui, l’enfant de Glasgow peut donc se fondre dans les soirées des milliardaires russes, ou dans les sous-sols de traders en cryptomonnaie, et y dénicher des histoires, des visages, des manières de parler et de se perdre. C’est ainsi que le romancier a, au fil des ans, constitué sa galerie de personnages : ils sont à peu près soixante dans le roman, autant de gestes, d’allures, de voix et de destins qui se confrontent. O’Hagan excelle dans le pointillisme, il peut en quelques traits, faire vivre un personnage comme cette jeune journaliste ambitieuse et vertueuse, prête à tout pour faire tomber un puissant, ou cette chroniqueuse d’extrême droite devenue féministe lorsque son mari tombe dans l’arène médiatique.

O’Hagan excelle aussi dans l’art des scènes : ainsi ce moment qui voit Campbell dîner avec sa belle-mère, sœur de la reine, dans la salle à manger d’un yacht monstrueux amarré place Saint Marc, s’avère un joyau d’ironie et de désillusion. L’argent qui irrigue l’intrigue du roman est à la fois grotesque, salvateur et pathétique. La monnaie est partout, qu’elle soit crypto ou se mesure en tableaux d’art contemporain. Si Caledonian Road est ce qu’on appelle outre-manche, un state of a nation novel, comme a pu l’être il y a quarante ans déjà, le si justement nommé Money, Money de Martin Amis, la société britannique n’a pas beaucoup changé : elle est à la fois pleine de ressources et de faux-semblants, profondément divisée, obsédée par le pouvoir et adulant ses riches. Enfin, chacun jugera s’il ne s’agit que de la société britannique…Mais au-delà du roman social, retenons la trajectoire de Campbell qui se retourne un jour sur sa vie, et découvre que ses plus grandes joies s’avèrent les instants où il essaya de percevoir la nature de la beauté chez Vermeer, « le petit pan de mur jaune » qui toujours lui échappa. L’enfant qui essayait de faire sourire sa mère devant la télévision et qui est devenu un jour la figure dépassée d’une bourgeoisie immuable. Une fable sociale, oui, mais aussi un conte moral. Dickens n’est jamais loin quand on arpente d’aussi près les trottoirs de Londres.

D’où est né le désir de ce grand roman social de Londres, auquel vous avez consacré dix années ?

Je ne pensais pas passer tant de temps à l’écriture de ce livre, mais le Brexit a eu lieu, puis la crise des migrants… Je voulais que ce roman devienne un portrait de la société britannique à l’ère contemporaine, je n’ai donc cessé de réécrire ce livre à partir des nouveaux évènements, et peu à peu, Londres est devenu le centre d’un drame qui reflète celui de toute l’Europe. J’ai aussi eu la chance, en tant que journaliste, de fréquenter les différents mondes que j’évoque dans le livre : la finance, l’art contemporain, les hackers…

Est-ce un vieux rêve d’écrivain que d’écrire une telle fresque sociale, balzacienne ?

J’ai toujours aimé ça, particulièrement dans le roman français, cette exploration profonde de la société à travers différentes figures issues de toutes les couches sociales, un réalisme qui va de Maupassant à Flaubert, en passant par les scientifiques Zola et Daudet, de superbes tentatives de refléter dans le langage, la réalité sociale. Ce genre de roman n’est plus à la mode depuis les années 80 en Angleterre, depuis Martin Amis et Angela Carter, qui cherchaient à la fois à saisir l’humeur de l’époque, mais aussi la réalité sociale, j’ai donc décidé de faire renaître cette forme. C’était aussi une manière de poser la question de la réalité, dans l’ère virtuelle des médias sociaux qui est la nôtre.

La suite de l’entretien est à découvrir dans le dernier numéro de Transfuge

Caledonian Road, Andrew O’Hagan, traduit de l’Anglais ( Ecosse) par Céline Schwaller, éditions Métailié, 656p., 24, 50 €