Inexorable, irrésistible, le dernier Percival Everett est un sommet d’intelligence corrosive. Et une impitoyable déclaration de guerre au racisme made in USA.

Une arme de destruction massive. Un chargement d’explosifs lancé, toutes mèches allumées, les freins sabotés, sur sa cible. Un fusil d’assaut qui serait un modèle de précision ravageuse. Un… un… : les images belliqueuses, ces métaphores qui « porte[nt] des moustaches » comme disait Baudelaire, semblent les seules à pouvoir rendre un peu de la sidération produite par le dernier Percival Everett. Si une telle chose était possible, il faudrait parler, une fois refermé le livre, d’un stress post-traumatique euphorique, tant cette impitoyable machine de guerre a suscité, chez le lecteur, de palpitations de douleur heureuse.

« Machine de guerre ». A chaque réplique de ces dialogues à rendre Tarantino livide de jalousie, à chaque emballement du récit qui croît, gonfle, prolifère comme un organisme monstrueux, mais toujours solidement réaliste, à chaque jet de venin ironique, à chaque épaississement des ténèbres (on présume que les frères Coen, tout aussi blêmes que Tarantino, prennent des notes), à chacun de ces « putain », de ces « bordel », qui contiennent à eux seuls plus de littérature que des centaines de pages d’autres romanciers – à chaque page, c’est une offensive sans quartier contre la réalité. Où le savoir-faire d’un maître-romancier associé à une intelligence plus aiguisée qu’un katana se donne carrière sans états d’âme.

Tout vole en éclats. Ces crimes gore qui éclaboussent le patelin de ploucs racistes de Money, Mississippi (barbelé rouillé, énucléation, émasculation), puis qui vont s’enflant, gagnant tout le pays en une déferlante de meurtres de Blancs, jusqu’à la Maison-Blanche (avec passage joyeusement corrosif sur l’ex-locataire des lieux au teint orange), font ainsi basculer le polar dans une zone indéterminée, entre le cauchemar et la fable satirique.

Et si Everett s’amuse avec le personnel et le magasin aux accessoires du roman noir (flics du cru, duo d’agents spéciaux, FBI), s’il a même l’élégance de ne pas les tourner en dérision en forçant le côté carton-pâte, mais de leur accorder toute l’attention, le sérieux qu’on doit à ses personnages, il n’empêche qu’il les a enrôlés dans sa campagne de terre brûlée. Ainsi, du ping-pong des dialogues comme des facéties sur les noms, la langue ne ressort pas indemne, contrariée dans ses fonctions habituelles, détournée dans ses fins. Et ne parlons pas de ces cadavres qui disparaissent, qui rendent encore un peu plus précaire l’assiette de la réalité…

Mais l’adversaire n’est pas seulement philosophique, ou métaphysique, ou alors uniquement en seconde instance. L’ennemi, ici, ce sont les États-Unis. Châtiment appartient à cette constellation où brillent les œuvres de John Edgar Wideman, William Melvin Kelley ou encore Colson Whitehead. Et c’est au cœur sanguinolent du livre, comme une insoutenable rafale, une longue liste de noms. Une liste de strange fruit, de victimes de lynchage. La honte, inexpiable, du pays. Qui est ainsi abattu, dans toutes ses prétentions à la démocratie, à la modernité, à l’exemplarité morale, que sais-je ?

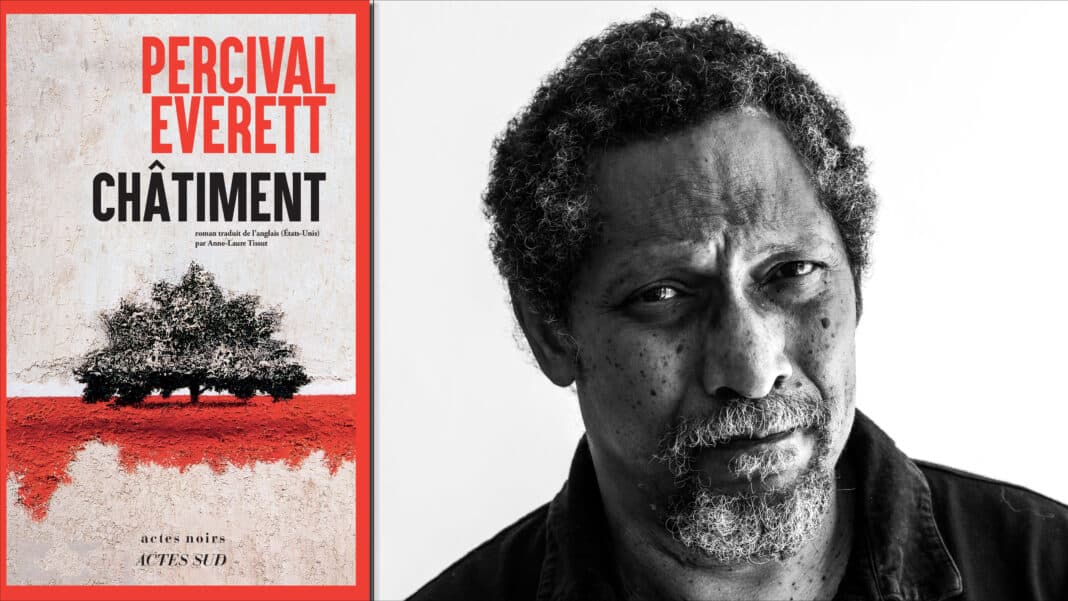

Percival Everett, Châtiment, traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Laure Tissut, Actes Sud, « Actes noirs », 368 p., 22,50€