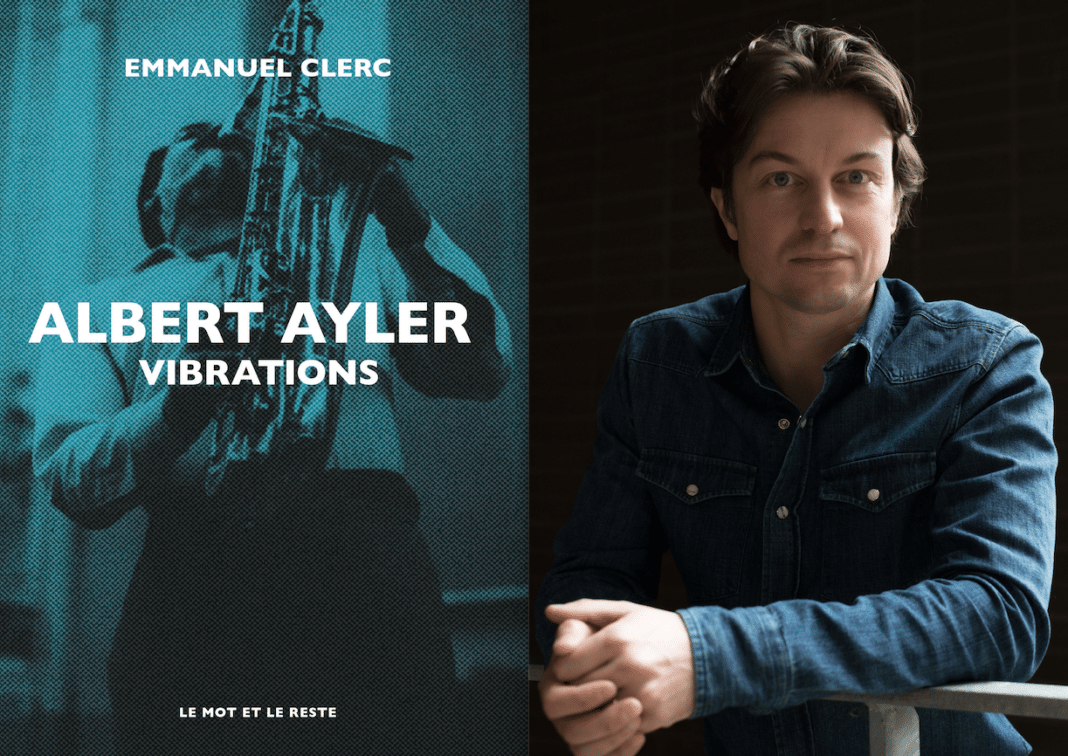

Le jazzman Albert Ayler trouve enfin son biographe, Emmanuel Clerc, pour lui redonner la place qu’il mérite.

Le saxophoniste Albert Ayler était vu comme un « hurluberlu » génial et original, pour qui « tout est permis ». Pour autant aurait-il été aussi révolutionnaire s’il était né dix ans plus tôt ?

C’est peu de dire qu’à quelques exceptions près – en particulier ses concerts à la fondation Maeght – Albert Ayler était un artiste incompris. Au tournant des années 1960, la période « bebop » touchait à sa fin ; l’album d’Ornette Coleman Something Else!!!! ouvrait la voie à la dernière bataille du jazz qu’on a appelée – faute de mieux – le free-jazz. Quand il commença sa carrière, notamment en Europe du Nord, où nos voisins surent reconnaître et accueillir cette avant-garde, Albert Ayler s’inspira manifestement de ses contemporains, Ornette Coleman ou Cecil Taylor. Cependant, sa musique s’inspirait aussi de formes traditionnelles à l’instar des chants spirituels, qu’il avait entendus dans son enfance, ou des marches et fanfares du sud des États-Unis. La musique d’Albert Ayler présente ce paradoxe : chez lui, ce qui nous paraît le plus contemporain remonte en réalité aux prémices de la musique noire-américaine. En portant en lui quelque chose de très ancien, il répond à la définition de ce que Jacques Réda a appelé les « passeurs de l’anonyme » et donne l’impression d’être un artiste intemporel dont l’art n’est pas soumis aux influences d’une époque.

Enrichi de ses expériences américaines et européennes, il ne cherchait pas la gloire et est resté longtemps incompris. Qu’est-ce que John Coltrane, son « découvreur », a vu d’unique dans sa « révélation » ?

Le jazz compte de nombreuses histoires de compagnonnage, de fraternité : Charlie Parker et Dizzy Gillespie, par exemple. La relation de John Coltrane avec Albert Ayler était d’autant plus forte que les deux saxophonistes ne jouèrent pas ensemble. En 1960, alors que John Coltrane faisait paraître Giant Steps, Albert Ayler n’était encore qu’un jeune soldat-musicien, affecté sur la base d’Orléans. Ce disque eut sur lui l’effet d’une révélation. Et ce qui est magnifique, c’est que l’admiration fut tout à fait réciproque. Dans les deux dernières années de sa vie, Coltrane continuait de chercher, dans la musique d’Albert Ayler, de nouvelles inspirations (Jean-Pierre Leloir prit une photo étonnante de Coltrane en train de répéter sur les bandes d’un concert d’Ayler). Il disait « que sa voix était unique » et fit même savoir qu’il souhaitait qu’Albert Ayler joue pour le service donné pour ses funérailles. Cette cérémonie, racontée notamment par Patti Smith, fut sublime et révéla la filiation entre les deux saxophonistes.

Pour vous-même, vous parlez d’un « avant » et d’un « après ». Comment exprimeriez-vous le choc Albert Ayler ?

C’est une chose très étrange : en écoutant certaines œuvres musicales pour la première fois, on est gagné par la certitude qu’elles ne nous quitteront plus. En ce qui me concerne, ceci est arrivé à trois reprises : le jazz d’Albert Ayler, le Köln Concert de Keith Jarrett et le Requiem de Gabriel Fauré. Plus exactement, c’est comme si on les connaissait déjà et que l’écoute du disque n’avait fait que révéler quelque chose présent en nous. Cela me fait penser à certains romans qu’on referme, parfois, en se disant : « Ça, ça me parle. » Pourquoi ? C’est un mystère. Francis Paudras, cet amateur de jazz qui hébergea, chez lui, Bud Powell, et dont le récit inspira à Bertrand Tavernier l’écriture d’Autour de minuit, définissait ce moment où il découvrit le jazz comme des « retrouvailles indéfinissables ». Je souhaite à tout le monde de connaître cette expérience.

Albert Ayler, Vibrations, Emmanuel Clerc, Le mot et le reste, 128p., 17 €