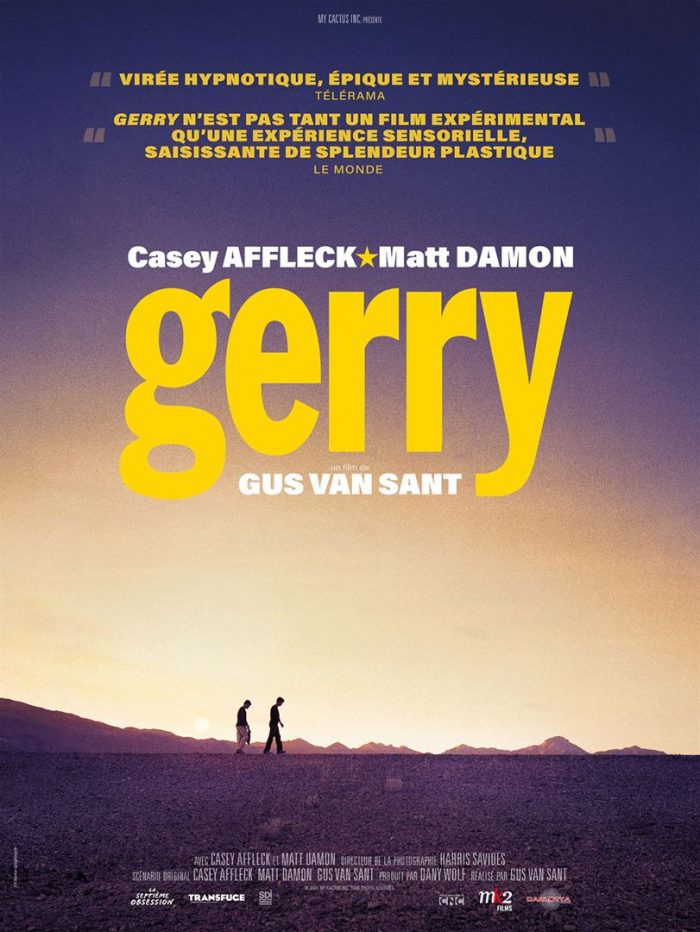

Voilà une excellente nouvelle : la ressortie en salle par Carlotta d’un des plus beaux films de Gus Van Sant, Gerry. Un road movie statique.

Gerry s’inscrit dans sa filmographie peu avant Elephant (2003) et après le conventionnel A la recherche deForrester (2000), proposant une expérience physique au spectateur. Quête d’identité et d’espace, il suit deux hommes (Casey Affleck et Matt Damon, qui ont participé au scénario), tous deux nommés Gerry, perdus au beau milieu de la Death Valley. Aride et dépouillée, la narration se fait secondaire, se préoccupant davantage du paysage, de la durée, de la place des êtres dans l’infiniment grand. La solitude et les éléments, le vent, le froid de la nuit, le désert, la chaleur du jour, rongent ces deux amis, alors que leur voiture disparaît comme toute civilisation dans un monde déboussolé. Le film s’étire dans de longs plans-séquence, son montage économe, au même titre que ses dialogues secs, presque inexistants, épouse le lent cheminement des deux Gerry. Le cinéaste offre un spectacle hypnotique où l’on est amené à éprouver l’espace et la durée en même temps que les personnages. Près de trois longues minutes les montrent de profils, en plan serré, pendant que le son se concentre sur leur avancée au milieu des cailloux. Le film se déroule tel un road movie à pied, quasiment immobile, à l’épreuve du terrain et de l’amitié. Un film où l’aventure stérile, vide, ne mène nulle part. Le désert les entoure, la folie, la solitude, l’impossible issue les enferment dans un labyrinthe minéral. Le spectateur perd le nord avec eux, tourne en rond, cherche en vain une route qui échappe quand la quête vire à l’absurde et que les chemins ne cessent de bifurquer. La mort rôde. Gus Van Sant filme des cieux rapides et orageux, changeants à l’instar de ceux de ses films les moins narratifs, Last Days (2005), Paranoid Park (2007), Elephant — des cieux mêlés de cris d’oiseaux avec des plans de coupe accélérés sur une route mentale où l’on voyage à tombeau ouvert. Peu à peu, les corps épuisés s’effacent dans l’immensité, ils absorbent l’environnement, refusent de poursuivre. La caméra opère un panoramique circulaire à 360 degrés autour de Casey Affleck pour dire le vertige de l’abandon. Les silhouettes des deux amis se détachent sur un paysage écrasé de blancheur, ils peinent à se mouvoir sur ce ciel désertique entre chien et loup : la mise en scène accentue la désorientation du spectateur qui ne perçoit même plus s’ils avancent, stagnent ou reculent jusqu’à l’effondrement. Combien de temps dure leur errance ? Le film épuise le temps, les corps et les espaces, il épuise les plans étirés — des plans qui adoptent une durée fabuleuse le long de tableaux immobiles puis qui s’accélèrent au gré des révolutions solaires. Gus Van Sant tire son chapeau à Béla Tarr et au rythme de Sátántangó (1994) qui suit un personnage traversant un champ mais « au lieu de le voir en parcourir une partie, Tarr le montre marchant d’un bout à l’autre du champ. » On finit par remarquer qu’il se passe quelque chose alors qu’il ne se passe presque rien. C’est ce rien que le cinéaste américain capte merveilleusement dans Gerry.

Gerry de Gus Van Sant, avec Matt Damon et Casey Affleck, 2001, Carlotta et MK2, reprise en version restaurée le 17 août 2022.

Bande annonce et séances ICI.