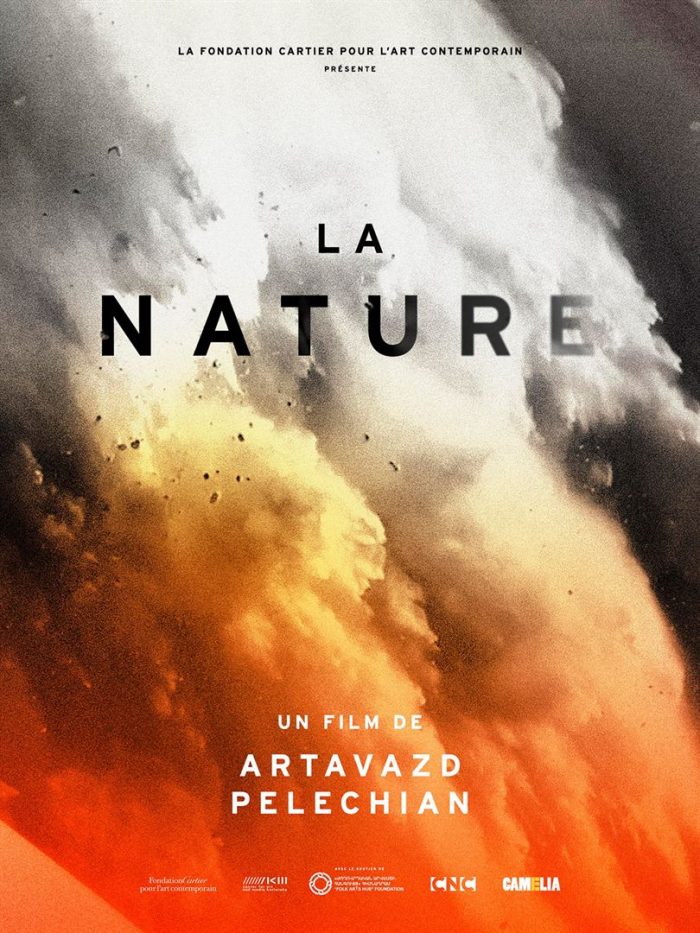

Le grand Pelechian est de retour dans les salles. La Nature vous entraînera dans un tsunami d’images, la catastrophe climatique montrée dans toute sa violence et sa beauté. En salles mercredi 23 février.

La caméra survole et glisse sur des sommets enneigés, tutoyant le ciel et la nuée, dans un noir et blanc sans aspérité : il y a dans les premiers plans de La Nature quelque chose de trop évident, de trop limpide. Après une parenthèse de plus de vingt-cinq ans, retrouver le cinéma d’Artavaszd Pelechian dans cet état de quiétude, flottant avec majesté au-dessus des montagnes et des vallées perdues, pose question : le légendaire réalisateur arménien aurait-il renoncé à la terre et à la gravité, au mouvement du monde, à la foule des humains et des bêtes, ces motifs persistants d’une œuvre sculptée puis distillée avec parcimonie durant la seconde moitié du XXe siècle ?

Qu’on se rassure vite, il n’en est rien. L’ouverture tranquille de La Nature n’était qu’un leurre, ou plutôt, le calme avant la tempête, une page vierge où doit venir s’inscrire un terrible poème sur la fin des temps. Éruptions volcaniques, crues millénales, raz-de-marée, fonte des glaces, cyclones, incendies, Pelechian convoque toutes les catastrophes du monde et les assemble dans un brutal amas d’images et de sons, formant un disaster movie terrassant dans lequel les hommes ne sont perceptibles qu’à de très rares instants, par l’intermédiaire de cris, de sirènes, d’un soulier abandonné ou d’un visage éploré. La Nature, dépouillée de tout héritage pastoral, est une profération sans paroles, où la démesure du monde écrase le spectateur, l’enveloppe d’une angoisse antique et métaphysique – le ciel nous tombe sur la tête. Le rythme constitué de mouvements successifs d’expansion et de réfraction, de flux et reflux, accroît le sentiment d’asphyxie et d’ensevelissement. On est au cœur du maelstrom, épais, poisseux, filmé dans son ensemble comme dans son détail, principe d’amplification et de réduction des échelles déjà présent dans les Habitants. L’effondrement du monde se fait dans une grandiose beauté : la lumière monochromatique, materia prima du film, est travaillée dans ses variations, tantôt intensifiée par l’inversion et la saturation, tantôt dégradée par les insuffisances du numérique. Dans cette élégie de la destruction, Pelechian compose le mouvement secret de la matière terrestre, sa respiration organique et son indifférente violence envers l’Humanité, ramenée à sa condition première, redevenue ce grain de poussière dans le grand ordre de l’Univers.

Comme tous les poèmes apocalyptiques, La Nature est aussi un chant de la création et du (re)commencement, où la fragmentation originelle des quatre éléments forme le creuset d’une possible renaissance. Ce sera ici, une fois les nuages dissipés, le premier lever de soleil du monde, émergeant des flots au ralenti et déployant la chaleur de ses rayons sur un paradis retrouvé, royaume des oiseaux chantant. Ce plan de la révélation referme le film sur lui-même, en lui permettant de recommencer, de revenir par la mémoire et le montage au plan originel. On comprend alors que le décentrement spatial – toutes les catastrophes sont décontextualisées, ramenées à un champ général du désastre dans une planète sans pays ni frontières – correspond à une désynchronisation temporelle du métrage, dont les flots temporels successifs révèlent simultanément au regard les passés, les futurs et les présents.

Artavazd Pelechian, La Nature, Les films du Camélia, sortie le 23 février

Découvrez la bande-annonce du film en suivant ce lien.