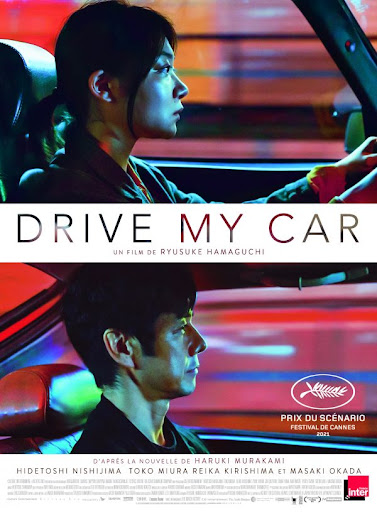

Avec Drive my car, Ryusuke Hamaguchi signe un film bouleversant sur le deuil, la transmission et la nécessité des récits. Et s’affirme avec éclat comme un grand cinéaste. En salles mercredi 18 août.

Retrouvez l’intégralité de l’entretien dans notre numéro de septembre.

Quelque chose de rare, de précieux, se produit à la vision de Drive my car : le sentiment de voir un grand cinéaste arriver à la pleine possession de ses moyens, et l’impression de découvrir le premier d’une longue série de chefs-d’œuvre à venir. C’est que tout se tient et se fond dans le dernier film de Ryusuke Hamaguchi, prix du scénario au dernier Festival de Cannes : précision de la mise en scène, variété des paysages et des atmosphères, densité émotionnelle, intelligence et amplitude d’un récit qui articule avec fluidité le destin de ses personnages à de larges extraits d’Oncle Vania de Tchekhov. En racontant l’histoire d’un metteur en scène de théâtre veuf dont le chemin croise celle d’une jeune chauffeuse orpheline, et qui peu à peu se confie à elle (et elle à lui), Hamaguchi pose des questions qui évoquent celles des pièces du grand dramaturge russe : comment négocier avec nos morts ?, comment tenir le coup quand le passé reflue à grandes vagues dans le présent ?, comment dire notre souffrance, et à qui la confier ? Le résultat est impressionnant, et méritait la Palme d’or.

La nouvelle de Murakami dont vous vous êtes inspiré est très courte. En quoi y avez-vous vu la promesse d’un film ? Et comment avez-vous travaillé pour lui donner plus d’ampleur ?

J’ai entrepris le projet en 2018. À l’époque, mon producteur, Teruhisa Yamamoto, m’a proposé d’adopter une autre nouvelle de Haruki Murakami car nous avions envie depuis un moment déjà d’adapter cet écrivain pour l’écran. Mais la nouvelle qu’il m’a proposée ne m’intéressait pas vraiment. En revanche, j’étais très désireux d’adapter la nouvelle Drive my car que j’avais lue et beaucoup aimée. L’idée de filmer une conversation dans l’habitacle d’une voiture m’intéressait beaucoup. La possibilité de se confier à quelqu’un qu’on connaît très peu qu’offre cette espèce de confinement dans un espace très restreint, voilà une chose qui me stimulait en tant que réalisateur. Sans doute parce que j’en ai déjà fait l’expérience moi-même. D’ailleurs je l’ai déjà exploré dans d’autres films comme Wheel of Fortune and Fantasy par exemple. Au Japon, il existe un mythe selon lequel il est très difficile de négocier avec Murakami quand il s’agit d’adapter ses nouvelles et romans. C’est pourquoi nous nous sommes dit que nous n’allions pas le contacter de but en blanc et que nous allions d’abord travailler sur le projet pour pouvoir lui présenter un projet qui soit déjà assez structuré. On a donc écrit un premier traitement pour lui faire comprendre comment nous allions amplifier la nouvelle pour en faire un long-métrage. Pour écrire, j’ai tiré des éléments de deux autres nouvelles qui se trouvent dans le même recueil (Des hommes sans femmes) pour les intégrer au scénario de Drive my car : Shéhérazade et Le bar de Kino. Et aussi d’Oncle Vania. La pièce de Tchekhov est citée dans la nouvelle de Murakami mais elle n’est pas autant exploitée que dans le film. On a envoyé ce traitement à Murakami pour lui demander son autorisation et il nous l’a accordée. Ce fut un long processus car la nouvelle était sortie en 2013 au Japon et que, tout de suite, je m’étais dit que j’en ferai bien un film. Mais à l’époque je n’avais, en tant que réalisateur, pas d’assise suffisante pour prétendre à une adaptation de ce type-là.

Il y a une longue tradition de films avec des discussions dans une voiture, de Monte Hellman à Kiarostami, en passant par Wenders. Qu’est-ce qui vous intéressait précisément dans ce dispositif ?

Ce qui m’intéresse avec les discussions dans une voiture c’est qu’il est très important de les mettre en scène avec une grande précision. Dans la nouvelle de Murakami, Kakufu et Misaki sont assis côte à côte dès le départ. Mais moi j’avais envie que leur relation évolue et que cela se voit à la place qu’ils occupent dans la voiture. Kakufu va s’asseoir à l’avant de la voiture que lorsque sa relation avec Misaki a progressé. Dans la nouvelle, Murakami décrivait un cabriolet jaune. Moi j’ai changé de modèle pour une Saab rouge car, dans un cabriolet, on n’aurait pas pu déployer la parole de la même manière. Mais vous citez Kiarostami. Je dois dire que son influence a été déterminante dans ma manière de concevoir le cinéma.

(…)

Vous avez choisi de filmer la deuxième partie du film à Hiroshima, ville qui n’est pas présente dans la nouvelle. Choisir Hiroshima était-ce une manière d’associer le destin des personnages aux catastrophes qui ont secoué le Japon ?

Je suis navré : je vais commencer par une réponse très terre à terre. À l’origine, toute cette partie devait se passer à Busan, en Corée du Sud. Après le décès de sa femme, Kakufu devait s’envoler vers la Corée à l’invitation du festival de Busan. Mais le coronavirus est arrivé alors que le tournage était en grande partie terminé. Nous avions déjà filmé la partie à Tokyo. Mais nous attendions de savoir si nous obtiendrons ou non l’autorisation de tourner à l’étranger. Il y a eu une interruption de huit mois entre la fin de la première partie du tournage et le démarrage de la seconde partie. Au bout de cinq mois, nous avons compris que cela serait très difficile de tourner en Corée. Nous avons donc renoncé de tourner à Busan et avons réécrit le scénario. J’ai commencé à faire des repérages et mon producteur en a fait de son côté. C’est lui qui m’a proposé de tourner à Hiroshima. À Tokyo, il devient presque impossible de tourner en bloquant la circulation pour pouvoir filmer des scènes de voiture. À Hiroshima, en revanche, il existe une commission du film qui nous a autorisés à organiser des tournages en voiture dans la région. Mais au départ, j’étais réticent. Précisément pour les raisons que vous évoquez. Internationalement, en particulier en France à cause de films comme Hiroshima mon amour d’Alain Resnais, Hiroshima est une ville qui charrie un imaginaire assez figé. Et j’avais peur d’associer mon film à cette ville-là. Et puis j’y suis allé moi-même. J’ai découvert une ville que je connaissais peu. Elle offre de très belles lignes architecturales et l’écrin naturel de la Mer intérieure de Seto, est magnifique, cinématographiquement très riche. Autant j’avais peur qu’associer Hiroshima au film soit un peu lourd, autant c’est une ville qui a un esprit très fort car elle a été détruite pendant la Seconde guerre mondiale avant d’être reconstruite.

(…)

Le titre du film évoque l’importance de la transmission des récits. Drive my car, c’est une chanson des Beatles mais cela peut aussi vouloir dire : à toi désormais de prendre le volant de ma propre histoire.

En effet, le titre, à l’origine signifie : il faut laisser les clefs de sa voiture, il faut laisser le volant à quelqu’un d’autre. Dans la chanson des Beatles, c’est également le cas. C’est “you drive my car”. C’est-à-dire : “C’est toi qui va conduire à ma place”. Je crois que dans la vie en effet, il y a des moments où on a besoin de laisser le volant de sa propre vie à quelqu’un d’autre. On a l’impression qu’on ne peut pas passer un certain cap, qu’on ne peut plus avancer à moins que quelqu’un nous aide à conduire. Mais dans mon adaptation, je tenais à ce qu’on puisse changer le sujet du titre et qu’on passe de « you drive my car « à « I my drive my car ». Pour que, à un moment, mon personnage puisse reprendre le volant et la conduite de sa propre vie. Je voulais que le film montre cette boucle-là : il faut laisser les rênes puis les reprendre. Pour ce qui est de l’importance de la transmission des récits, vous avez raison. C’est à travers les récits qu’on transmet quelque chose. C’est aussi pourquoi j’évoquais un rapport à la psychanalyse. À travers le récit on se livre pour pouvoir ensuite mieux se réapproprier sa propre histoire. Mais pour que cela fonctionne, il faut que quelqu’un vous écoute. Dans le cas de Kakufu, c’est sa chauffeuse. Elle va recevoir son histoire et lui va pouvoir la récupérer. Et repartir à partir de ce récit fondateur.

Vous évoquez l’importance de l’écoute. Est-ce pour mieux écouter le texte d’Oncle Vania que les personnages du film disent d’abord le texte de manière mécanique ?

Le fait de lire le texte de manière très mécanique permet de se l’approprier car on l’entend d’abord sans le comprendre. Il faut que la musique d’un texte devienne singulière pour qu’on n’ait pas l’impression d’entendre une langue étrangère mais de dire le texte dans notre propre langue. Quand on travaille un texte dramatique, il faut installer une sorte de musique de référence qu’on doit avoir constamment à l’oreille. Et tout le travail consistant à dire le texte des dizaines de fois sans lui insuffler de sentiment permet d’avoir ensuite l’oreille pour – une fois qu’on tourne la séquence, et qu’on a la possibilité de transmettre l’émotion dans le jeu – pouvoir mesurer la distance entre cette musique de référence et toute l’amplitude du jeu que l’on donne. Il existe une proximité entre le fait d’écouter l’autre et le fait de pouvoir déployer son jeu. Une proximité entre écouter l’autre et pouvoir se révéler à soi. Une proximité entre le jeu et la vie.

(…)

Ce n’est pas la première fois que vous citez Tchekhov dans vos films. Quel est votre rapport à cet auteur ?

À l’époque où je tournais Asako 1 et 2, j’étais en train de lire Les Trois sœurs. Mais, tout en lisant cette pièce, je n’avais pas la volonté de l’intégrer dans le film. Mais cela est arrivé. Et puis, en travaillant sur Drive my car, j’ai senti un signe du destin. Cela m’a donné envie de me plonger plus sérieusement encore dans l’œuvre de Tchekhov. En lisant Oncle Vania, je me suis rendu compte que les répliques avaient une très grande universalité. Cela peut résonner avec Kakufu mais aussi avec ce que ressentent les actrices qui jouent Elena et Sonia.

En un sens, Drive my car se présente aussi comme une réflexion sur le métier d’acteur, non ?

Oui, je continue de m’interroger sue ce que c’est que jouer la comédie. C’est une question qui me taraude et à laquelle je n’ai pas de réponse claire. Je connais des acteurs qui n’ont pas d’autre choix que de jouer. Et ces personnes qui jouent pour gagner leur vie sont guéries par cette folie socialement acceptée que représente le métier d’acteur. Considérer le métier d’acteur comme une façon de survivre est quelque chose qui m’intéresse depuis longtemps. Pour avoir observé les acteurs, j’ai quand même le sentiment que le texte qu’ils jouent parfois les révèle à eux-mêmes. Ils reçoivent un texte, ils le lisent et les mots qu’ils disent, ils ne les auraient pas dits dans la vie ordinaire s’ils n’avaient pas rencontré ce texte-là. Donc la rencontre avec un texte fait qu’ils découvrent leur potentiel. J’ai parfois le sentiment qu’on pourrait même inverser la proposition : le fait qu’un texte nous parle nous permet ensuite de mieux vivre. Il y a une grande proximité entre le jeu et la vie. Et avec ce film j’ai vraiment voulu explorer cela.

Drive my car de Ryusuke Hamaguchi, avec Hidetoshi Nishiji, Toko Miura, Masaki Okoda, Diaphana Distribution, sortie le 18 août. Retrouvez la bande-annonce en suivant ce lien.