Montage fluide, presque glissé ; miroitements fugitifs et discrets ; éclairages feutrés ; paroles chuchotées ; musiques perlées ; mouvements lents, ralentis, comme suspendus. Dans ses plus beaux films, Todd Haynes fit évoluer ses personnages dans un univers chatoyant et satiné. Un monde soyeux dont la mise en place n’avait rien de gratuit ou de décoratif puisqu’elle servait à mettre en évidence le contraste cruel entre la souffrance des êtres et l’éclat des choses. Dans les films du réalisateur de Carol tout se passe comme si la beauté du monde était là, à disposition, prête à être agrippée et embrassée, mais que les blessures des personnages les empêchaient d’y avoir accès. Ainsi, jusqu’aujourd’hui, le style cinématographique de Haynes nous invitait à éprouver comment une subjectivité peut tragiquement être coupée de l’objective beauté des choses. Non pas parce que cette subjectivité serait malade ou déficiente mais parce qu’elle a intériorisé des contraintes sociales injustes et tyranniques (le racisme, l’homophobie, le conformisme, etc.). Si donc Haynes montre souvent le désespoir, tout son cinéma est néanmoins porté par une profession de foi idéaliste : notre terre est resplendissante, notre terre est un lieu de beauté.

Montage fluide, presque glissé ; miroitements fugitifs et discrets ; éclairages feutrés ; paroles chuchotées ; musiques perlées ; mouvements lents, ralentis, comme suspendus. Dans ses plus beaux films, Todd Haynes fit évoluer ses personnages dans un univers chatoyant et satiné. Un monde soyeux dont la mise en place n’avait rien de gratuit ou de décoratif puisqu’elle servait à mettre en évidence le contraste cruel entre la souffrance des êtres et l’éclat des choses. Dans les films du réalisateur de Carol tout se passe comme si la beauté du monde était là, à disposition, prête à être agrippée et embrassée, mais que les blessures des personnages les empêchaient d’y avoir accès. Ainsi, jusqu’aujourd’hui, le style cinématographique de Haynes nous invitait à éprouver comment une subjectivité peut tragiquement être coupée de l’objective beauté des choses. Non pas parce que cette subjectivité serait malade ou déficiente mais parce qu’elle a intériorisé des contraintes sociales injustes et tyranniques (le racisme, l’homophobie, le conformisme, etc.). Si donc Haynes montre souvent le désespoir, tout son cinéma est néanmoins porté par une profession de foi idéaliste : notre terre est resplendissante, notre terre est un lieu de beauté.

La nouveauté avec Dark Waters est que la tristesse n’a plus seulement son lieu dans la conscience des personnages : désormais elle flotte dans l’air, désormais elle imprègne le paysage en son coeur. En effet, dans son dernier film, Haynes représente un monde contaminé par les déchets chimiques toxiques (le PFOA, présent dans le téflon) déversés en toute impunité depuis des décennies par le géant industriel DuPont de Nemours dans l’eau et le sous-sol. Certes quelques rares bonnes volontés – surtout l’avocat Robert Bilott (Mark Ruffalo) – font tout leur possible pour faire cesser ces pratiques, il n’en reste pas moins qu’avecDark Waters, le cinéma de Todd Haynes affronte cette difficulté : comment filmer un monde infecté sans néanmoins le priver de sa majesté et de sa poésie ?

Une terre promise

L’enjeu concerne d’abord le paysage. Pour remplir son programme, le film devait à la fois nous faire sentir que les lieux (les environs de Cincinnati dans l’Ohio) sont empoisonnés tout en nous donnant le sentiment que leur âme demeure intacte. À savoir que, sous la pourriture, sous la corrosion, sous les exhalaisons fétides, le coeur du paysage américain bat encore (ce n’est pas un hasard que le film finisse sur une chanson de Johnny Cash, la musique country ayant toujours exalté la fraîcheur et la vigueur du sol U.S). C’est avant tout grâce à la photographie d’Edward Lachman que Haynes met en scène la contradiction affectant le paysage. Les personnages et les lieux baignent dans une palette chromatique sombre – des teintes bleues, grises, vertes – alors que le cadre laisse la place à de larges aplats noirs. De plus, ici, la lumière a quelque chose de dense et de volatil à la fois qui rend palpable qu’un souffle invisible et vicié s’infiltre partout. D’autant que la réalisation s’arrête volontiers sur les portes et les vitres dont la fermeture ou la manipulation ne semblent jamais en mesure d’arrêter la circulation d’un air pollué. Néanmoins, malgré la lourdeur et la touffeur de l’atmosphère, malgré les eaux sombres du titre, le paysage garde quelque chose de vivace et de palpitant. Si les tons sont obscurs ils ne sont pas moroses pour autant. Certes le coloris est assombri mais il est vif. Vivacité d’autant plus sensible que la caméra et le découpage de Haynes conservent l’éblouissante fluidité qui les caractérise depuis toujours ; une fluidité permettant aux couleurs et aux atmosphères de s’entrelacer et de se vivifier au contact les unes des autres ; une fluidité qui est aussi celle du montage puisque, bien que le récit passe constamment d’une année à l’autre (l’affaire s’étale sur près de trente ans), le récit ne paraît ni troué ni émietté mais limpide et ininterrompu, procédant, comme dans certaines oeuvres musicales, par glissements continus. Résultat : à chaque fois que Haynes braque l’objectif sur le paysage américain – les smalltowns minés par la crise économique et écologique, les terres agricoles, les routes vides serpentant à travers les hautes forêts, les étangs, les larges fleuves – on éprouve le sentiment que le film célèbre aussi bien le lyrisme secret des lieux que leur endurance. Bref, dans Dark Waters – un peu comme dans le beau Promised Land de Gus van Sant injustement dédaigné lors de sa sortie française – ce ne sont pas seulement les hommes qui résistent, c’est aussi le paysage. L’Amérique a beau être polluée jusqu’à la moelle, elle demeure une terre promise.

Un héros fatigué

L’enjeu, ensuite, concerne le personnage principal. Quand vous voulez suggérer que, malgré la corruption, on a encore le droit de croire en les vertus de son pays et de son système politique. Et que, malgré la souillure, on peut encore nourrir le sentiment que notre terre est habitable, une solution s’offre spontanément à vous : injecter au héros de l’histoire l’innocence et la noblesse qui, désormais, manquent au monde dans lequel il évolue. C’est alors le protagoniste qui, en quelque sorte, prend en charge l’idéalité qui, pour un moment du moins, a déserté son pays. Et il peut être absolument isolé, ça ne change rien à l’affaire, il finira par convaincre les autres. C’est la méthode de nombreux films de Capra où l’intégrité de l’individu remédie à l’avilissement du corps social. Ce n’est pas la stratégie de Todd Haynes. Ici Mark Ruffalo n’est pas dirigé comme un personnage de Capra : silhouette empâtée, mine taciturne, air absent, démarche lente, corps plié, toujours engoncé dans des costumes sombres, il n’a rien d’un doux rêveur partant en croisade contre les injustices ou d’un illuminé confiant dans le fait que les évènements – puisque sa cause est juste – finiront forcément par lui donner raison. Au contraire, ce qui est beau dans la direction d’acteur de Haynes, comme dans l’interprétation de Ruffalo, c’est que très vite, presque dès le début en fait, on perçoit la lassitude et l’impuissance d’un homme ordinaire qui n’a rien d’un preux prêt à affronter les plus redoutables puissances industrielles de notre époque. Le film raconte donc l’histoire d’un homme fatigué (qui ne le serait pas dans de telles circonstances ?) surmontant son épuisement pour persévérer dans la lutte. Étranglé financièrement, à deux doigts de claquer, au bord de foutre en l’air sa vie de famille, Robert Bilott parvient néanmoins à persister dans son être. Dans Dark Waters donc, l’idéalisme du personnage principal n’est pas un idéalisme de nature ou de tempérament (Bilott n’est pas un héros né), c’est un idéalisme qui se construit et se densifie. Au contact du paysage, on l’a vu. Mais aussi au contact de l’espoir que les victimes du téflon placent en lui. Tout se passe donc comme si la noblesse de sa cause infusait progressivement le personnage. Et comme si la poésie du monde peu à peu se transvasait en lui, lui était inoculée. En somme ce n’est pas l’idéalisme du personnage qui est garant de la beauté du monde. C’est la manière dont le destin d’un lieu et d’une communauté se noue à une trajectoire individuelle, qui réveille et réactualise une beauté qui n’était qu’endormie.

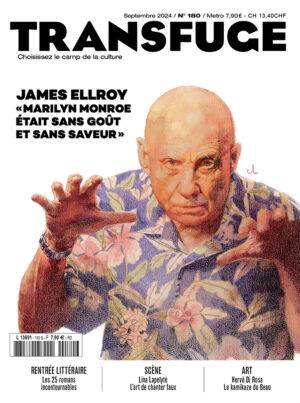

Photos Nicolas Guérin