Miro enchanteur, Miro poète. Bien sûr, à condition de s’empresser d’ajouter : poète à la Ponge. Miracle de la peinture de Miro, dont le Grand Palais déploie une merveilleuse rétrospective sur ses murs : concilier le plus objectif et le plus émouvant. Avoir les deux pieds robustement campés dans la matière, dans le quotidien le plus solide (les pieds et le pinceau d’ailleurs), mais être capable aussi de la plus grande subjectivité, de l’expression la plus vibrante du sentiment. Et ce dès, par exemple, Le Cheval, la pipe et la fleur rouge (1920), qui porte l’empreinte de l’Art nouveau : profusion d’objets, de détails, comme s’il fallait épuiser le monde. Mais le jeu des lignes, leur fouillis géométrique quasi cubiste, la palette intense, les motifs décoratifs, tout cela transforme la scène de genre, détraque l’ordonnancement figé, sage, de la nature morte. Instille une dose d’étrangeté dans l’histoire de l’art : une désorientation, inquiétante comme toute désorientation. Une émotion élémentaire, l’angoisse. Aussi élémentaire que la sensation de faim, celle-ci à la fois terriblement matérielle et, passé un certain cap, résolument subjective, dans la mesure où elle distord la perception, gauchit le point de vue à travers ses hallucinations. A l’instar de celles qui traversent un tableau comme Le Carnaval d’Arlequin (1924-1925).

Angoisse encore dans les années 30, alors qu’avec le cycle des peintures dites « sauvages », Miro fait souffler sur ses toiles le vent trouble qui souffle sur l’Europe. Voyez ces dix-huit Peintures, qui reprennent une série de papiers collés d’objets découpés dans des catalogues. Le plus prosaïque, ces objets destinés à la grande consommation, apparemment anodins, recoupent les tourments et les prémonitions d’un esprit qui voit poindre la catastrophe.

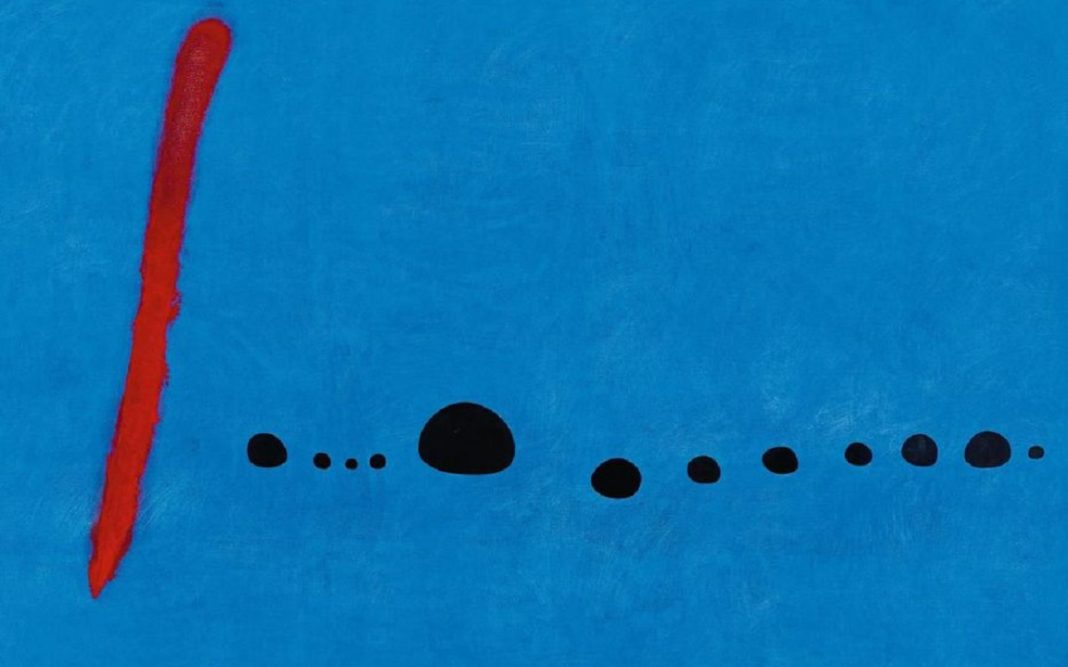

Mais sans doute cette alliance entre l’esprit et la matière ne pouvait-elle jamais mieux trouver à s’incarner que dans la langue. On veut dire la langue de Miro, avec ses signes à lui, comme des pictogrammes, ses étoiles et ses triangles. D’un côté le trait, le dessin quasi pur, la forme réduite à sa plus simple expression. De l’autre, en vertu de cette même épuration, un aspect tout de suite reconnaissable, une simplicité qui est celle d’un alphabet. Mais on ne devrait pas parler de « langue », car il n’y a rien de cette abstraction que communique au signe le passage de la lettre à la signification. Il faudrait plutôt évoquer une éloquence immédiate du trait, de la forme. Témoin ces trois magnifiques et immenses toiles qui forment les trois volets de L’Espoir du condamné à mort, 1974. Le condamné, c’est Puig Antich, un jeune nationaliste catalan. Avec des contours réduits à quelques traits élémentaires, presque enfantins d’apparence, Miro compose un ensemble aussi expressif que le Cri de Munch. Cette peinture, si moderne dans la distillation de ses moyens, qui semble se résumer au trait et à la couleur, n’a aucune sécheresse abstraite : elle profère, s’écrie.