D’emblée, ils sont plusieurs. Un groupe mixte, et qui chuchote dans le noir. Le trait lumineux de l’entrebâillement d’un rideau épais laisse deviner qu’ils sont dans des coulisses. Nous ne sommes pas au début d’Act up-Paris, cette bande n’en est pas à sa première incartade, mais cette séquence placée en ouverture profile l’acte fondateur de toute entité militante : débarquer sur la scène. Faire effraction sur la scène politique pour en changer les règles. S’y faire voir et entendre. Si l’agora est un théâtre, les militants sont des comédiens. Ceux-là sont excités mais tendus, contents de leur coup de force (joie de la militance) mais concentrés (gravité de la militance). Ils ne veulent pas rater leur entrée.

D’emblée, ils sont plusieurs. Un groupe mixte, et qui chuchote dans le noir. Le trait lumineux de l’entrebâillement d’un rideau épais laisse deviner qu’ils sont dans des coulisses. Nous ne sommes pas au début d’Act up-Paris, cette bande n’en est pas à sa première incartade, mais cette séquence placée en ouverture profile l’acte fondateur de toute entité militante : débarquer sur la scène. Faire effraction sur la scène politique pour en changer les règles. S’y faire voir et entendre. Si l’agora est un théâtre, les militants sont des comédiens. Ceux-là sont excités mais tendus, contents de leur coup de force (joie de la militance) mais concentrés (gravité de la militance). Ils ne veulent pas rater leur entrée.

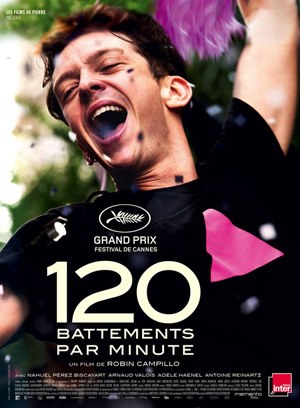

Ce qu’ils font là peut se nommer une intervention, mais aussi une action. 120 BPM est un film d’action. Le mouvement dont il accompagne l’effort s’appelle Act Up. Un mouvement et non un parti. Le parti est l’âge sénile d’un mouvement. Coeur alenti (non plus 120 mais 80), le parti n’agit plus que pour sa préservation. L’activisme est sa jeunesse. Pendant deux heures vingt nous suivrons des corps jeunes. Jeunes et pour certains malades, et toute la chimie du film se tiendra dans cette ambivalence.

L’action augurale est coupée dans son élan. Non par des flics – pas cette fois-, mais par le montage. A peine la troupe lancée, sifflets en bouche pour réveiller les morts, que le récit se suspend, nous projetant quelque temps après, le lendemain peut-être, en plein débrief de cette action. Qui donc n’est restituée qu’entrecoupée par le débat qu’elle suscite en assemblée-amphi. Actes et mots imbriqués, inconcevables les uns sans les autres. Une action ça se pense et donc ça se parle, avant coup et après coup. D’où l’insistance immédiate, au prétexte du speech d’accueil des nouveaux venus, sur les règles de cette assemblée, et par exemple sur la pratique du claquement de doigts pour pallier l’interdiction des applaudissements qui font perdre du temps. Ici on ne cause pas pour causer. La parole entend ne jamais perdre de vue son déclencheur (la maladie), et son horizon (la soigner, éventuellement la guérir). Car il y a urgence. Le fil rouge du film repose sur la chronologie désaccordée entre l’urgence des malades du sida en sursis et le retard orchestré par le labo Melton- Pharm de la mise en circulation d’une molécule possiblement efficace. Incompatibilité rythmique : le labo a intérêt à gagner du temps pour faire monter la demande et donc les prix, les autres ne peuvent plus se permettre d’en perdre. Leurs « T4 » baissent, évoquant le décompte des minutes avant l’explosion d’une bombe planquée quelque part dans la ville dans une série B américaine. Ils vont mourir. Affaire de quelques mois. Le slogan « C’est peut-être ma dernière gay pride » emporte la mise dans la délibération pour frapper un grand coup dans le cortège. Trouver les mots qui tapent ; qui soient des actes.

Les actes, les mots

C’est le battement du film : systole, les actes, diastole, les mots. L’articulation entre eux étant assurée par les moyens propres du cinéma. Le montage parallèle, ou alterné, est ici la figure motrice. Dans la première séquence donc, mais aussi peu après, quand l’occupation du siège de Melton-Pharm se diffracte en récits subjectifs des militants présents. Et à bien d’autres moments. Cinéaste désormais majeur mais monteur d’abord (chez Cantet notamment), Campillo fait reposer son troisième long sur une opération de montage, et elle est tout sauf une afféterie destinée à tronçonner des longues scènes susceptibles d’ennuyer, comme on le voit partout. Elle est le moyen de production d’un film politique.

Politique parce qu’il appréhende le sida par la face militante ? Oui, et c’est déjà beaucoup dans le paysage de la fiction française, qui peut se prostrer de honte d’avoir quasi ignoré cette épisode de lutte, si inspirant pour les mouvements ultérieurs. Mais il est tout à fait possible de traiter apolitiquement le militantisme – cela s’est vu, cela se reverra. La politique ne réside pas dans le sujet, mais dans le traitement. La politique est un mode d’appréhension du réel. Un film est politique s’il ressaisit chaque fragment de réel dans un ensemble, s’il rapporte l’anecdote à la structure.

Sur trente ans, la fiction française a bien pu livrer des personnages séropos, des malades décharnés sur leur lit d’agonie. Mais les a rarement saisis dans une chaine d’opérateurs dont aucun maillon ne doit manquer pour restituer avec justesse la situation configurée par le virus. La situation sida est formée par agrégation d’une question scientifique (et le film se fendra de schématisations moléculaires), médicale (belle précision documentaire des soins), économique (la guerre aux labos, donc), médiatique (comment alerter pour renverser le rapport de forces), esthétique (quel théâtre jouer, quelles postures adopter, quels happenings inventer), personnelle (comment j’ai été contaminé, comment je le vis, comment je le meurs), sentimentale, sexuelle. Tronquer cet ensemble serait mentir par omission. Par amputation de la structure. Aborder politiquement les années meurtrières de la maladie n’est pas proposer un nouvel angle sur elle, c’est la seule façon de la raconter en vérité.

Pour ressaisir une totalité, rien de tel que de s’arrimer à Act Up, expérience totale que seul pouvait honorer un film total. Dans les réunions ça pense, ça parle, ça anticipe, ça apprend (comment bloquer un fax, comment fabriquer du faux sang), ça se rencontre, ça se drague, ça s’envoie des clins d’oeil salaces, ça fait des blagues, ça s’engueule, et entre les mêmes le soir ça danse, ça se drogue, ça baise, ça se confie. Un tour de la vie complet.

Un moment du film sonne faux. Off sur la Seine à l’aube vue du métro aérien, Sean se lance dans un monologue mélancolique sur la beauté du jour et cette maladie qui le fait se sentir vivant etc. Ca ne va pas. Cette sortie poétique dissone dans la polyphonie concrète mise en place depuis une demi-heure. Et de fait il ponctue par un « je plaisante » qui soulage ses compagnons de retour de garde à vue. Un temps ils ont craint avoir rechuté dans l’apolitisme du cinéma français moyen. Dans ce monde séparé, dirait Debord, où la parole est un soliloque, l’individu un isolat, la psychologie un ensemble d’états d’âme décontextualisés, la sexualité un sujet en soi, l’intimité une niche asociale. 120 BPM veut tenir tous ces fils à la fois, les tenir ensemble. Le montage alterné prolifère en montage-séquence. Un plan de danse sur de l’électro suit un plan de baise, qui suit un plan de délibération qui suit un plan d’intervention. Tout cela raccordé .

[…]

EXTRAIT… ACHETER CE NUMÉRO