Her, ou la version 4G d’Annie Hall.

Her, ou la version 4G d’Annie Hall.

Elle, c’est Samantha. Un programme informatique vocal capable de s’adapter à la conscience de son utilisateur ; lui, c’est Théodore, une sorte d’écrivain public moustachu, égocentrique, un solitaire en chemise à carreaux peinant à se remettre de son divorce.

Relié par une simple oreillette à Samantha, Theodore commence à se sentir attiré par cette voix programmée pour le comprendre. Ils rient ensemble, jouent à des jeux vidéo. Elle le cajole, l’aide à publier. Comme jadis Alvy avec Annie, il se sent utile, lui explique que ce n’est pas si grave de ne pas avoir de corps. Bref, ils évoluent ensemble dans un Los Angeles futuriste et comme au ralenti, jusqu’au jour où l’un des deux s’ennuie dans le couple. Malgré son ancrage ultra contemporain, ses mille thèmes, Her reprend le programme d’une comédie romantique ultra dialoguée mais où il n’y aurait désormais plus qu’un seul corps à l’écran. C’est ça la vraie idée de Her. On se dit en le voyant que Jonze l’a trouvée en regardant ses contemporains parler seuls dans les rues, reliés à leur oreillette. Cela donne au mieux un film au ton curieux car aseptisé, monocorde, à l’image d’une humanité hagarde, comme sous Prozac (Phoenix, béat et grimaçant).

Dans le monde de Jonze, plus personne ne discute avec autrui ; tout le monde est pressé de rentrer chez soi pour se connecter. Au pire, on se dit que Jonze enfonce des portes ouvertes sur l’incommunicabilité depuis les années soixante. Bâti sur un concept graphique, Her prend tout juste le pouls de notre humaine solitude à l’heure du smartphone ; un film en forme d’application.

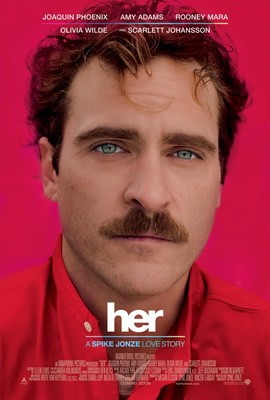

Her de Spike Jonze

Avec Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams...