Après une brève et vibrionnante période de travaux menés tambour battant, le musée d’Art moderne de Paris – son nouveau patronyme – rouvre ses vastes salles. Moins un lifting qu’un ressourcement, puisqu’il s’agit de rester fidèle à l’esprit du bâtiment originel de 1937 : lumière généreuse, amplitude de l’espace. Lesquels deviennent des écrins spacieux pour un nouvel accrochage des expositions permanentes, mais prêtent aussi leurs confortables volumes à la collection des oeuvres de Lafayette Anticipations. Soit une façon de ratifier les noces de l’art contemporain, dans ce qu’il a de plus audacieux et de plus défricheur, avec la grande tradition moderne dont le MAM est moins le gardien que le cicerone, vigilant et accueillant. Pas de syndrome du sanctuaire pour initiés, ici : tout est fait pour attirer les plus jeunes, les moins familiers de l’art.

Après une brève et vibrionnante période de travaux menés tambour battant, le musée d’Art moderne de Paris – son nouveau patronyme – rouvre ses vastes salles. Moins un lifting qu’un ressourcement, puisqu’il s’agit de rester fidèle à l’esprit du bâtiment originel de 1937 : lumière généreuse, amplitude de l’espace. Lesquels deviennent des écrins spacieux pour un nouvel accrochage des expositions permanentes, mais prêtent aussi leurs confortables volumes à la collection des oeuvres de Lafayette Anticipations. Soit une façon de ratifier les noces de l’art contemporain, dans ce qu’il a de plus audacieux et de plus défricheur, avec la grande tradition moderne dont le MAM est moins le gardien que le cicerone, vigilant et accueillant. Pas de syndrome du sanctuaire pour initiés, ici : tout est fait pour attirer les plus jeunes, les moins familiers de l’art.

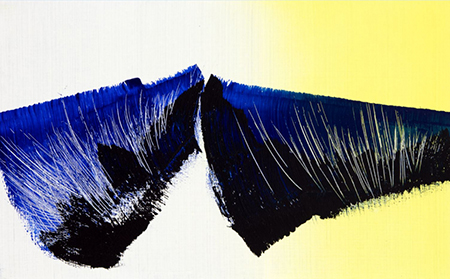

Mais l’imposante cerise sur le gâteau, déjà monumental, des lieux, c’est la prodigieuse expo Hans Hartung (1904-1989) : une efflorescence d’images (300 pièces grosso modo), un bouillonnement ininterrompu de créativité (mention spéciale aux dernières salles, où Hartung s’essaie à à peu près tout, grattages, peinture vinylique industrielle). Il fallait bien ça pour balayer une vie secouée par les convulsions de l’Histoire : l’antinazi farouche qu’est Hartung perdra ainsi une jambe dans les rangs de la Légion étrangère en 44. Mais surtout, cette rétrospective – la première sur le sol français depuis 1979 – est à la mesure de la place de l’homme dans l’Histoire de l’art : immense.

Car Hartung, on le sait, fut un inlassable pionnier de l’abstraction, réinventant sans cesse le geste de la peinture, renouvelant ses matériaux, ses outils (certains apparemment incongrus, serpette, tyrolienne, sulfateuse à vignes), et jusqu’à la figure du peintre : installé à Antibes à partir de 1973, son atelier est une ruche qui, souligne Odile Burluraux, la commissaire, a quelque chose de la Factory warholienne : intense productivité, concours d’une nuée d’assistants…

Mais ce qui frappe, au fil des quatre sections qui se succèdent chronologiquement, c’est combien Hartung, qui pratique l’art apparemment le plus impersonnel qui soit – l’abstraction – a su, justement, y imprimer puissamment une personnalité. Première étape : les années d’apprentissage du jeune Hans, jusqu’en 1939, qui le voient s’émanciper du cubisme, trouver la grammaire de sa propre langue picturale. Mais la comparaison linguistique a ses limites : la peinture de Hartung n’est jamais un système clos, à preuve cette huile sur bois de 1938 (T1938-30). L’apparente simplicité des formes et des chromatismes dissimule mal un jeu virtuose sur les nuances lumineuses, sur les variations, les dissolutions, des contours. C’est également avant la Seconde Guerre qu’à l’instigation de Jean Hélion, il a recours au report avec agrandissement : une technique qu’il cultivera encore dans la période suivante, ses années difficiles, jusqu’au mitan des années 50. La guerre, la pauvreté : sa productivité accuse le coup. Mais tel un infirme beckettien têtu, il continue. Il y a, notamment, au milieu des années 50, ces centaines de dessins à l’encre, en très petits formats, avec au centre, ce motif immédiatement reconnaissable, cette espèce de noyau noir, hérissé comme de crins ou de piquants, et qu’on retrouvera sur les peintures effectuées à partir de ces dessins. Puis, jusqu’au début des années 70, Hartung expérimente tous azimuts, sprays, aérosols, peinture industrielle, on l’a dit…Mais là encore, une technique comme le grattage vaut affirmation de soi, trace tangible d’une volonté individuelle. Et la dernière section, notamment quatre immenses toiles de 1987, couronne et résume l’oeuvre. Il y a sur ces quatre toiles quelque chose comme un pullulement pointilliste, un nuage vibrant d’atomes, de particules. De l’énergie pure : celle qui a animé Hartung jusqu’au bout.

Exposition Hans Hartung, la fabrique du geste, Musée d’Art moderne de Paris, jusqu’au 1er mars