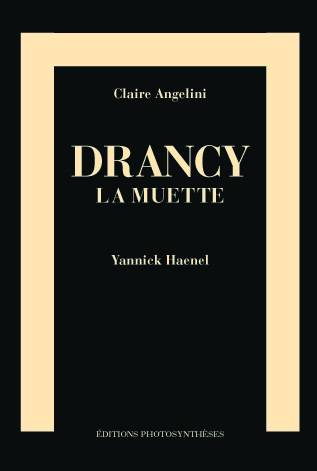

« On m’a dit qu’il n’y a rien à voir, j’y suis allé quand même ». Yannick Haenel est un écrivain qui, au fil de ses livres, ne cesse de traquer les oublis de l’histoire. Après Jan Karski, il revient sur la réalité des camps sous la Seconde Guerre mondiale en co-signant avec Claire Angelini Drancy La Muette, montage photographique accompagné d’un récit de sa visite de Drancy. Dans ce témoignage, Yannick Haenel retraduit son bouleversement face au recouvrement de l’histoire, absorbée dans le paysage urbain des banlieues. Le livre, qui fait appel à la photographie, au croquis et au cinéma, offre des perspectives différentes sur la cité La Muette et son évolution, depuis les premières tours construites dans les années 1930 au ghetto contemporain. Si le livre refuse la facilité du « devoir de mémoire », l’écriture devient pourtant le moyen de restituer une réalité oubliée et de la rendre visible. Drancy l’ancien camp s’est en effet transformé en cité sans âme, remplaçant une forme d’oppression par une autre. Drancy La Muette porte ainsi un regard contemporain sur la façon dont la France traite ses indésirables et laisse la mémoire se perdre dans les marges. Le camp de Drancy, symbole d’une logique d’enfermement est, pour Haenel, le reflet d’un refoulement de l’histoire et d’un « Etat de police » toujours présent. Un témoignage politique puissant et d’une grande actualité.

« On m’a dit qu’il n’y a rien à voir, j’y suis allé quand même ». Yannick Haenel est un écrivain qui, au fil de ses livres, ne cesse de traquer les oublis de l’histoire. Après Jan Karski, il revient sur la réalité des camps sous la Seconde Guerre mondiale en co-signant avec Claire Angelini Drancy La Muette, montage photographique accompagné d’un récit de sa visite de Drancy. Dans ce témoignage, Yannick Haenel retraduit son bouleversement face au recouvrement de l’histoire, absorbée dans le paysage urbain des banlieues. Le livre, qui fait appel à la photographie, au croquis et au cinéma, offre des perspectives différentes sur la cité La Muette et son évolution, depuis les premières tours construites dans les années 1930 au ghetto contemporain. Si le livre refuse la facilité du « devoir de mémoire », l’écriture devient pourtant le moyen de restituer une réalité oubliée et de la rendre visible. Drancy l’ancien camp s’est en effet transformé en cité sans âme, remplaçant une forme d’oppression par une autre. Drancy La Muette porte ainsi un regard contemporain sur la façon dont la France traite ses indésirables et laisse la mémoire se perdre dans les marges. Le camp de Drancy, symbole d’une logique d’enfermement est, pour Haenel, le reflet d’un refoulement de l’histoire et d’un « Etat de police » toujours présent. Un témoignage politique puissant et d’une grande actualité.

Vous définissez votre livre comme un « livre d’histoire vivante ». Quelle réalité du camp de Drancy cherchez-vous à explorer?

Je cherche une réalité qui échappe à la représentation. Qui n’est pas répertoriée dans les archives. Qui passe entre les mailles du filet de l’histoire. Je cherche à localiser un impensé, à qualifier une perversion cachée. J’aimerais faire entendre le rapport que la République française entretient avec le crime. Le camp de Drancy – son existence historique, ce qui l’a rendu possible, ce qui s’y est déroulé – est une manifestation de cette infamie qui travaille la politique, et plus particulièrement l’État en France.

Le rôle de l’écrivain, selon vous, plus que de décrire des faits, est d’ « imaginer », de reconstruire le passé là où il a été occulté. Cette nécessité d’imaginer est-elle ce qui distingue l’écrivain de l’historien ?

Disons que l’inimaginable n’est pas une limite pour un écrivain. De manière générale, la littérature a à voir avec l’impossible ; si elle répond à une injonction, si elle se mesure à un défi, ce défi et cette injonction relèvent d’un combat avec la représentation. Il ne s’agit pas de représenter l’irreprésentable, mais de trouver des moyens pour le rendre présent. L’irreprésentable n’est pas un tombeau : c’est le noyau brûlant du rapport avec le temps. Un écrivain, c’est quelqu’un qui essaie de rendre le langage disponible à cela ; il invente des formes pour rendre audible ou lisible ce feu.

Vous évoquez à plusieurs reprises la difficulté d’appréhender la déportation et le fait que, selon vos propres mots, « le mouvement d’écriture se brise » sur son objet. Comment affronter cet obstacle ?

En un sens, j’ai essayé de répondre à cette question en écrivant Jan Karski : par la mise en regard des documents et de la fiction. Par l’hétérogénéité des approches. Le discours univoque sur l’Histoire n’est jamais qu’un discours qui repose sur les intérêts de ceux qui le tiennent – une manie de propriétaire. J’apprécie, au contraire, cette expression de Hans Magnus Enzensberger : « L’Histoire considérée comme fiction collective ».

Par ailleurs, le trouble rencontré dans l’expérience d’écriture appartient à celle-ci ; je ne le considère pas comme un obstacle mais comme un mouvement : non seulement il fait partie de l’enquête, mais il en exprime une vérité. Concernant la déportation et l’extermination des Juifs, ce trouble devient éthique : il soustrait notre désir d’intelligibilité aux notions consciencieuses, il nous intime de reculer, de tourner en rond, de revenir sur nos pas, plutôt que de foncer aveuglément vers ce qui satisfait trop facilement, et qui, peut-être, ment. Le trouble dont je parle est lié à la précaution, mais aussi à la brûlure qui affecte une pensée qui s’expose à son objet.

Le thème du refoulement mémoriel, dont Drancy est à la fois l’objet et le symbole, est au coeur de votre livre. Vous racontez notamment votre visite sur les lieux de l’ancien camp et votre surprise à la dilution de l’histoire dans le paysage urbain, à son effacement progressif. L’écriture est-elle une réponse à cette tendance à l’oubli?

Oui, l’écriture relève d’une sorte de contre-envoûtement. Je pense que l’existence des camps en France relève d’un savoir qui, sans être censuré, est devenu vide – comme suspendu. Le camp de Drancy n’est qu’à dix kilomètres de Paris, et comme vous le savez, il menait directement ceux qui y étaient internés à Auschwitz. Par ailleurs, et sur un plan moins terrible, mais qui relève d’un cadastre de l’infamie française, il y a eu en France à peu près deux-cent camps d’internement, et plusieurs d’entre eux à l’intérieur de Paris, par exemple le camp des Tourelles, situé dans le 20ème arrondissement, à côté du métro Saint-Fargeau. La France, pas moins que la Pologne, est une terre de camps. Je note ceci pour faire entendre à quel point la thèse selon laquelle la Collaboration serait une parenthèse dans l’histoire du pays ne tient pas : il y a au contraire une effrayante continuité entre Vichy et la République.

Vous semblez pourtant refuser le terme « devoir de mémoire ».

En effet, ce terme passe-partout ne relève que de la pieuse déclaration d’intention. C’est le plus souvent quand on n’a rien à dire qu’on parle de « devoir de mémoire ». On est là dans le degré zéro des discours de commémoration politique et de propagande culturelle. Et puis, on ne peut forcer personne à penser ; la pensée échappe à toute contrainte : la mémoire est libre, elle n’a aucun devoir, mais elle a tous les droits.

La banalisation de la logique concentrationnaire et son extension au quotidien, ou ce que Roland Barthes nommait le « concentrationnat » semble être central dans votre réflexion. Est-ce pour vous le danger principal aujourd’hui?

Le sujet véritable de ce livre n’est pas l’exploration de ce qui a eu lieu à Drancy entre 1941 et 1944, mais sa mise en rapport avec les conditions contemporaines de l’invivable. L’existence même du camp de Drancy à un moment de l’histoire de France affecte celle-ci dans son ensemble ; à travers le noeud de décisions, d’accommodements et de volonté criminelle qui ont rendu possible une telle aberration, quelque chose s’adresse au monde dans lequel nous vivons, à ses procédures extrêment sophistiquées de contrôle et d’exclusion, au fonctionnement carcéral de la société qu’un tel déploiement « sécuritaire » révèle.

La surveillance n’est pas en elle-même un danger ; c’est ce qu’elle induit comme vision des corps parlants : un stock animal à gérer. En un sens, on peut dire que la politique n’existe plus : elle a été entièrement remplacée par la biopolitique.

Pour la France – pour la République française -, il existe des indésirables. Le mot d’ « indésirable » vient d’ailleurs d’un décret ministériel daté de 1938. Ces indésirables ont eu pour nom les Juifs ; aujourd’hui celui de sans-papiers. D’une manière générale, il semble que ce soient toujours les étrangers qui, en France, sont traités comme des indésirables ; les populations de Roms, par exemple, sont régulièrement l’objet de stigmatisation, voire d’appels au lynchage. Cette pulsion nationale traverse les époques – elle s’exprime déjà sous le nom de « Drancy » : elle ne dépend pas du type de gouvernement, et sur ce point, l’État français de Vichy diffère à peine de la République. Je pense que les indésirables français, à travers le traitement qui leur est fait, en disent long sur ce pays – sur sa vérité policière, sur son rapport avec le sang et le crime -, c’est pourquoi ils m’intéressent si passionnément.

Roland Barthes avait inventé ce mot : « concentrationnat », pour décrire ces « poussées concentrationnaires », diffuses, insidieuses, qui ne cessent de se répandre lorsque l’assujettissement fonctionne tout seul, lorsque la coercition prend la figure, plus neutre, de la gestion. C’est notre quotidien.

Vous portez un regard très sévère sur l’évolution de la cité la Muette et sur l’abandon dont elle fait l’objet. Diriez-vous que votre livre revêt une dimension politique, ou du moins critique ?

Je me suis très simplement demandé comment il a été possible, après la guerre, qu’on reloge des gens à l’endroit même où d’autres avaient été internés – comment – par quelle décision – on passe du camp au logement d’habitation. Est-ce que ça a eu lieu comme si de rien n’était ?

Il se trouve qu’à Drancy, précisément, il n’y a rien à voir. Je le dis en pensant à la phrase de Duras : « Tu n’as rien vu à Hiroshima ». Ce « rien » ne signifie pas qu’on ne peut pas voir – car la « réalité » n’est jamais seulement visible – ; c’est un « rien » qui défie la visibilité, mais invite à une archéologie. Comme l’écrit Georges Didi-Huberman : « Regarder les choses d’un point de vue archéologique, c’est comparer ce que nous voyons au présent, qui a survécu, avec ce que nous savons avoir disparu. »

Le montage d’images d’archives et de photographies contemporaines auquel procède Claire Angelini dans la cité de La Muette est à cet égard extrêmement frappant. Notre réflexion, à elle et moi, porte sur la coïncidence, à travers ce lieu, de trois procédures : bâtir, interner, loger – sur leur continuité inavouable, qui fait communiquer l’univers concentrationnaire et la banlieue. La banlieue – est le lieu qui est au ban – et dans le ban se rejoue la violence qui fonde toute société. À Drancy, la cité de La Muette témoigne, à travers le temps, d’étranges opérations de dépeuplement et de repeuplement.

Je ne pense pas porter un regard sévère sur la cité de la Muette qui – la pauvre – n’y est, précisément, pour rien. Que le camp soit introuvable n’est pas le problème. Documenter l’absence, c’est la moindre des choses. Mais il s’agit surtout d’essayer de voir ce qu’on ne peut pas voir. C’est pourquoi je suis si critique avec l’histoire historiciste, qui se contente de la réalité des faits, lesquels relèvent toujours de la construction incomplète.

Le « montage » d’images d’archives et de photographies contemporaines réalisé par Claire Angelini semble renforcer l’impression d’un recouvrement de la mémoire et rend immédiatement visible le passage d’une époque à une autre, de l’univers concentrationnaire à celui de la banlieue. La dialectique entre texte et images permet-elle selon vous de rendre l’histoire plus lisible ?

Absolument, c’est pourquoi ce livre, selon nous, est un livre d’histoire. Claire Angelini est une artiste, son art s’exerce à la confluence de la photographie et du du cinéma. Son art est avant tout critique : il essaie de désensorceller les images (celles du passé, qui sont figées dans l’histoire ; celles du présent, qui sont parasitées par le conditionnement qui les expose). Déplier des temporalités, disposer des échos, traquer des continuités inavouables – tout ce travail de l’hétérogénéité, hérité, entre autres, de Walter Benjamin et de Bertolt Brecht, vise à trouver ce point critique à partir duquel les images, travaillées les unes par les autres, accèdent à une nouvelle lisibilité.

Drancy la muette se situe au croisement de plusieurs genres, dont la photographie, le croquis, mais aussi le cinéma avec la technique du cut. Ces différents matériaux, alliés à l’écriture, sont-ils autant de moyens pour vous de combler les lacunes de l’histoire?

Je le crois. Le montage recèle un savoir. Ce savoir n’existe pas seul. C’est lors d’une projection de La Passagère – ce film d’Andrzej Munk (1963) qui tente l’impensable : construire une fiction à partir d’Auschwitz -, que Claire Angelini m’a proposé de voir le travail qu’elle effectuait depuis quelque temps sur Drancy. Je venais de publier Jan Karski. Il me semblait logique de poursuivre mon enquête sur les impacts de l’extermination avec quelqu’un qui cherchait, elle aussi, à faire parler ce qui ne peut se dire. Claire Angelini n’a peur de rien ; elle ne se laisse enfermer dans aucune pratique artistique, dans aucun discours de vérité : ce livre répond à l’idée qu’un lieu comme Drancy exige des perceptions multiples, et qu’il déconstruit l’idée même de regard. Ni le regard historique, ni le regard architectural, ni même le regard artistique ou intellectuel ne suffisent à saisir ce qui relève d’une topographie disloquée ; il faut mettre en jeu simultanément tous ces regards, si bien que l’étrange objet qui s’appelle Drancy la muette, en proposant cette constellation d’images, de croquis, et de textes qui eux-mêmes sont partagés entre différentes voix, échappe aux genres et devient, au sens le plus absolu, un livre politique.