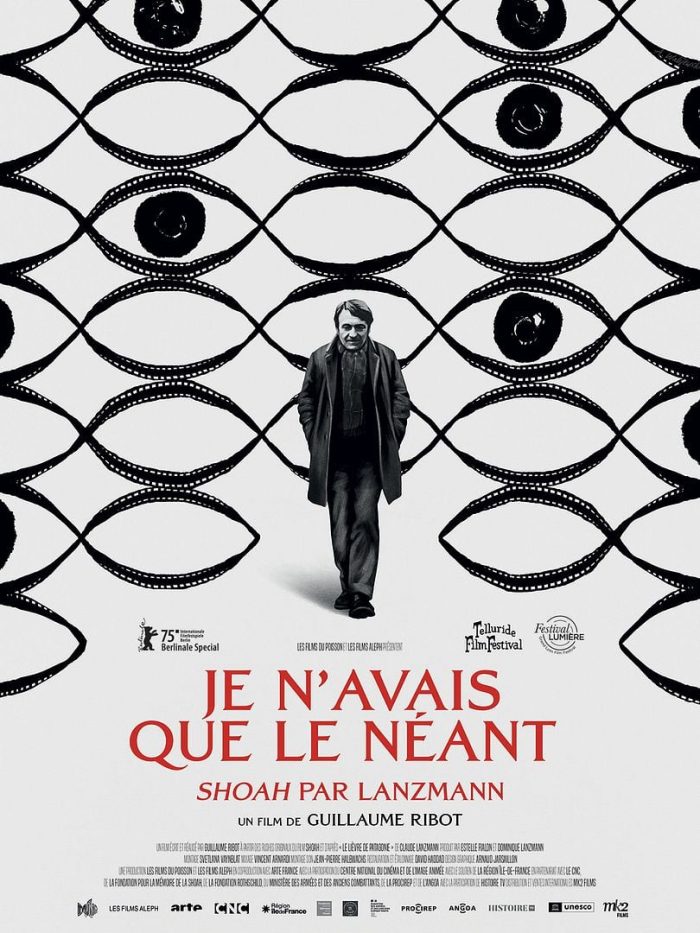

Je n’avais que le néant, documentaire de Guillaume Ribot, raconte la fabrication de Shoah, aventure hors normes pour film hors normes.

Quand, en 1973, Claude Lanzmann reçoit la commande d’un film documentaire sur l’anéantissement des Juifs par les nazis, il n’a pour ainsi dire aucune carte en main : il n’est pas historien, ni spécialiste de ce sujet, ni même connaisseur de cette question. Pour reprendre le titre de ce documentaire de Guillaume Ribot, il n’avait que le néant, et on peut entendre ce mot de « néant » de deux façons qui se complètent : le néant de l’extermination mais aussi le néant des preuves, pièces, documents, savoirs à disposition de Lanzmann. En commençant ses recherches, il tombe sur deux personnages fondamentaux : Raul Hillberg, universitaire américain qui a écrit une somme alors peu connue sur la destruction des Juifs d’Europe, ouvrage majeur fondé uniquement sur les archives allemandes, et Abraham Bomba, coiffeur qui tondait les femmes déportées au seuil des chambres à gaz de Treblinka. De ces deux rencontres, Lanzmann tire deux enseignements. Un, les bourreaux nazis doivent apparaître dans son film, et deux, les protagonistes juifs doivent être prioritairement les survivants des sonderkommandos, ces déportés maudits parmi les maudits qui étaient affectés de force au fonctionnement du système chambres à gaz/fours crématoires – en quelque sorte, les témoins les plus proches du réacteur central de l’assassinat industriel des leurs. Shoah sera un film sur « la radicalité de la mort » (Le film sur la résistance et la survie, Lanzmann le réalisera plus tard en 2001et il s’intitulera Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures).

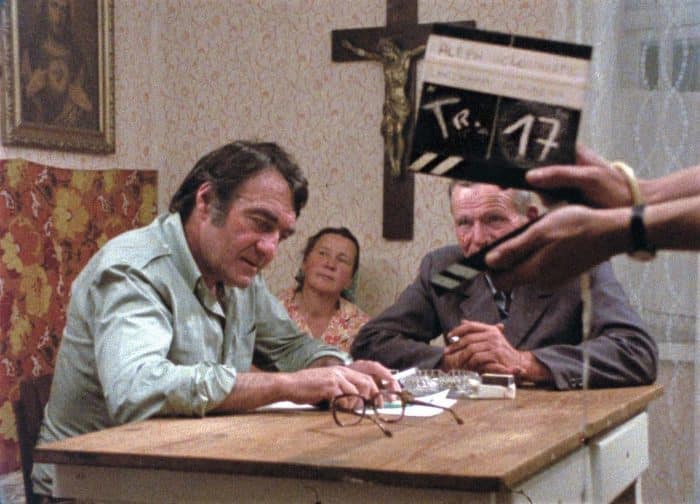

Mais une fois que Lanzmann choisit ces deux options qui donnent une direction à son film, un énorme travail reste à accomplir. Le film de Guillaume Ribot montre la somme de toutes ces difficultés : retrouver les protagonistes juifs aux quatre coins du monde, les persuader de parler, voire de revenir sur les lieux de leur enfer. Simon Srebnik chantant sur la barque de la rivière en bordure de Chelmno, Bomba témoignant en faisant son métier dans un salon de coiffure, ce sont des mises en scène destinées à ré-activer la mémoire des survivants, et à activer leur parole. Tout aussi intéressante, voire encore plus, est la quête de la parole des bourreaux. Constatant que les méthodes de courtoisie normale n’aboutissent qu’à des portes et des bouches fermées à triple tour, Lanzmann a recours à toutes sortes de ruses, tel le renard de la fable convoitant le fromage des aveux : arrivées sans prévenir aux domiciles des ex-SS, fausse identité et faux prétextes de demandes d’entretiens, petites caméras cachées (les iphones n’existaient pas mais la paluche oui), subterfuges parfois aux limites de l’illégalité. Lanzmann insiste et transgresse les lois, car il fallait « tromper les trompeurs ». Y compris en prenant des risques : parfois, le réalisateur-enquêteur se retrouve face à une meute de voisins le chassant à coups de menaces, de poings et de chiens méchants.

Se pose aussi à intervalles réguliers la question du financement. Le tournage se déroule sur cinq ou six ans, avec des voyages aux États-Unis, en Israël, en Grèce, en Allemagne… À New York, Lanzmann contacte les associations juives pour trouver de l’argent. On lui demande quel est le message du film, il répond qu’il ne sait pas. « Si j’avais répondu “plus jamais ça” ou “aimez-vous les uns les autres”, j’aurais obtenu mes financements ». Mais avec son refus de céder à la loi du “message” simpliste, il fait chou blanc.

Et puis il y a la Pologne, territoire principal de l’anéantissement. Lanzmann a résisté longtemps avant d’y aller. Car qu’y voir, qu’y filmer et qui filmer ? Il ne reste quasiment rien, presque plus de traces, presque plus de Juifs. Il y va quand même, « comme pour me prouver qu’il n’est pas utile de filmer en Pologne », et en découvrant un panneau Treblinka, en comprenant qu’un village de paysans existe toujours et s’appelle Treblinka, tout s’est débloqué pour lui, comme si le passé s’incarnait au présent. Tous ceux qui ont vu Shoah ne peuvent oublier tous ces panoramiques aussi majestueux que hantés, ces travellings parfois hallucinés, ces portraits de paysans locaux, toutes ces images polonaises tournées à Chelmno, Treblinka, Sobibor, Auschwitz, ces paysages verdoyants ou enneigés, ces fermes, forêts, charrettes et barques de contes immémoriaux sur lesquels se posent les récits de l’horreur nazie, fusionnant toutes les temporalités, toutes les époques, tous les régimes de récits.

On sait que Shoah est un film monstre par son sujet, son ampleur historique, géographique et narrative, sa singularité, l’abîme métaphysique qu’il ouvre sous les pieds de l’humanité, et par sa durée de 9h26. Ce qu’ont montré les autres films de Lanzmann réalisés à partir de chutes de Shoah (Sobibor…, Un Vivant qui passe, Le Rapport Karski, Le Dernier des injustes, Quatre soeurs) et ce que montre à nouveau ce film de Guillaume Ribot et ses images inédites, c’est l’ampleur océanique du matériau tourné, probablement des centaines d’heures. On regrette d’ailleurs que manque ici le retour sur le montage de Shoah, qui a pris autant de temps que le tournage, un tour de force mené par Lanzmann et Ziva Postec pour un résultat saisissant qui tient à la fois du millefeuille, de la spirale et des matriochkas (ces poupées russes emboitées les unes dans les autres).

Je n’avais que le néant est donc constitué d’images du tournage et d’extraits de Shoah, sur lesquels se posent les commentaires a posteriori de Lanzmann extraits de ses mémoires, Le Lièvre de Patagonie (livre essentiellement constitué d’entretiens menés par votre serviteur et par Frédéric Bonnaud), dits par une voix autre (celle de Guillaume Ribot ?). On en retient quelques phrases clés comme « Shoahabolit la distance entre le passé et le présent » ou celle-ci, hallucinante, à rebours de toute moraline et de tout prêt-à-penser : « ces Juifs sont morts dans une solitude extrême. Avec Shoah, j’ai voulu les tuer à nouveau pour qu’ils meurent accompagnés. » Débrouillons-nous avec cet ultime commentaire qui est certes très éloigné du convenu et incantatoire Plus jamais ça et qui semble répondre à cette question d’un combattant et survivant du ghetto de Varsovie qui ne peut oublier les 6 millions de Juifs assassinés : « Qu’est-ce que votre film peut rattraper ? ». Certes le mal absolu a été accompli et on ne peut plus revenir en arrière, ni ressusciter les morts, ni réparer les survivants. Mais on peut raconter ce mal dans les moindres détails et transmettre ce récit aux générations suivantes pour nourrir leur savoir et leur réflexion. Vaste entreprise tentée par Lanzmann et racontée ici par Guillaume Ribot, pour répondre au néant.

Je n’avais que le néant, documentaire de Guillaume Ribot, En salle le 26 novembre