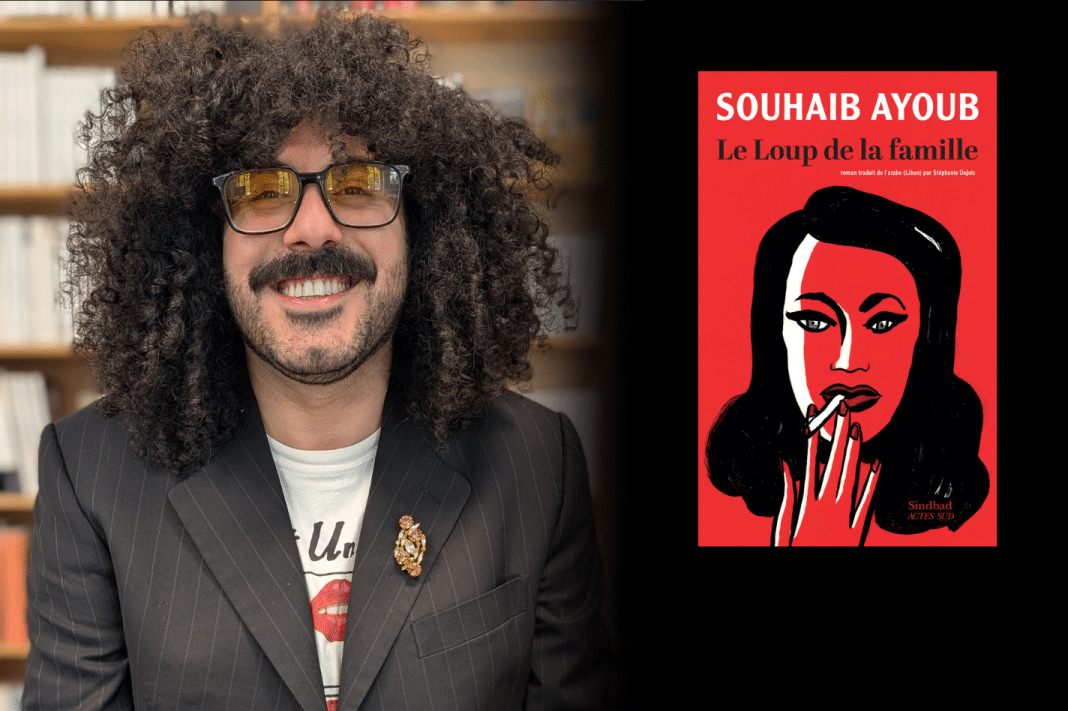

Contée sur le mode hallucinatoire, doublée du portrait-cauchemar d’une ville, Le loup de la famille est une remarquable variation sur le roman familial. Une voix à suivre !

Il n’y a pas que Paris-Dublin-New York : les livres récents, signalés et salués dans les pages de votre revue favorite, de Shady Lewis ou de Khosraw Mani rappellent, si besoin était, que Le Caire ou Kaboul ne sont des sous-préfectures assoupies sur la carte du genre romanesque. Carte sur laquelle on n’aura garde d’oublier de ficher une punaise à l’emplacement de Tripoli, puisque c’est la ville libanaise – ses putes, ses pêcheurs, ses miliciens, ses presque-rien – que Souhaib Ayoub, lui-même Libanais et natif de Tripoli installé en France, arpente, éclairé par la torche brasillante, charbonnante qu’est son livre.

L’image que je viens d’employer, quelque peu déplacée dans le contexte somme toute assez peu lyrique de l’exercice de la critique littéraire, s’impose doublement. Par mimétisme ou effet de contagion d’abord, la langue de Souhaib Ayoub se livrant à des embardées permanentes vers les riches contrées de l’image ou de la comparaison (des embardées, ou plus exactement des glissements, car l’élan narratif, la poussée du livre, sont ininterrompus, Souhaib Ayoub ayant, entre autres, recours à l’argument policier : deux femmes disparaissent). Mais aussi et surtout parce que Tripoli, eh bien ce sont les ténèbres : l’Enfer sur terre.

Faire de la ville libanaise une des provinces du royaume d’Hadès n’est pas un parti pris gratuit ou je ne sais quelle concession superficielle aux exigences rhétoriques de l’efficacité. C’est que, je l’ai dit, deux femmes disparaissent : la mère et la grand-mère d’Hassan, mais il ne s’agit pas de trouées dans la trame banale des jours, ou d’un coup de tonnerre dans le ciel bleu d’une existence limpide. Ici, tout ou presque n’est que violence : guerre civile, brutalités envers les femmes, envers les trans, envers tous ceux qui composent le petit peuple de Tripoli, des êtres dont l’existence n’a pas plus de poids, pas plus d’importance que l’immatérialité de brume des ombres qui rôdent dans les sous-sols infernaux. Aussi Souhaib Ayoub réagit-il en écrivain : là où règne en maîtresse souveraine et indiscutée la violence, la seule écriture possible est celle qui se hisse à la hauteur (« hauteur » ou plutôt « profondeur », puisqu’il s’agit des souterrains infernaux) du mythe. Seule façon de rendre compte, sans l’édulcorer, de cette aberration anti-darwinienne qui fait de l’homme un loup pour l’homme (et le loup n’est pas absent du roman).

De son matériau (une famille à l’histoire semée d’épisodes brutaux, à la fois extraordinaire et très commune, que traverse l’histoire, extraordinaire et très commune d’un pays lui aussi secoué par la brutalité) Souhaib Ayoub tire donc une balade en enfer. Spectres, loups, égorgements, marginalité, on est chez les damnés – et chez les démons : tout ici, via les images dont je parlais plus haut, n’est que métamorphose plus ou moins monstrueuse. Mais luit, brièvement, le flambeau des Eurydice et des Perséphone : ici la liberté exubérante d’une trans, là une femme qui fuit son mari. Remonter à la surface, ne fût-ce que fugacement.

Souhaib Ayoub, Le Loup de la famille, traduit de l’arabe (Liban) par Stéphanie Dujols, Actes Sud « Sindbad », 192 p., 21,80€