Le metteur en scène espagnol poursuit son Ring à l’Opéra de Paris, avec plus ou moins de réussite, mais une très belle distribution.

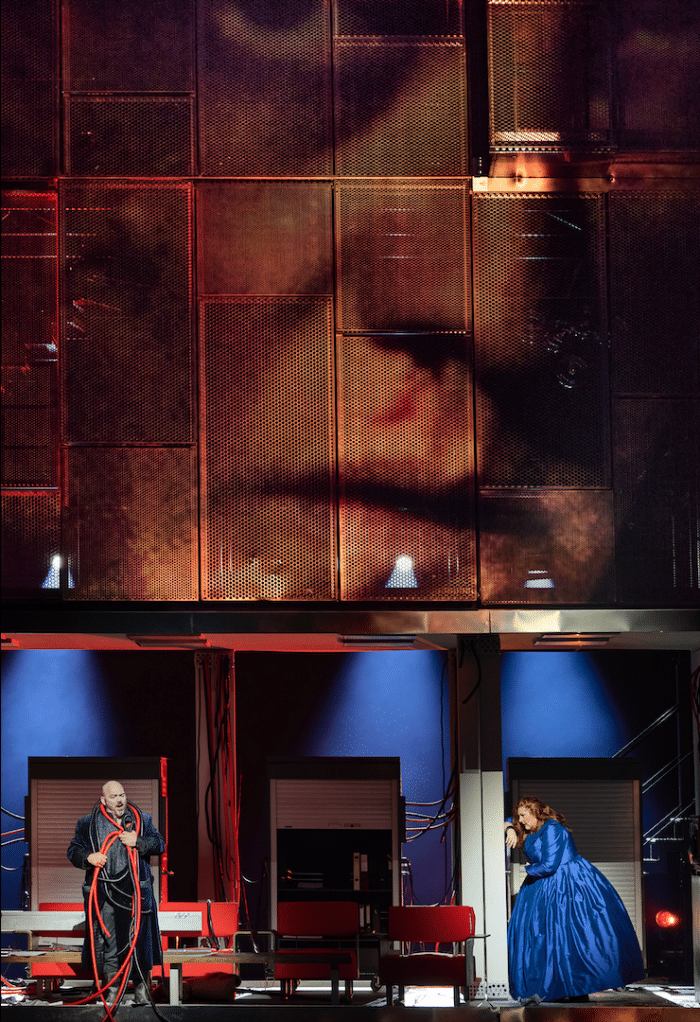

Soyons honnête : on guettait ce spectacle avec une sulfateuse. Le prologue de ce nouveau Ring parisien, L’Or du Rhin, en janvier dernier, avait laissé un souvenir exaspéré. La mise en scène de Calixto Bieito n’était qu’un bric-à-brac sans queue ni tête. Sous prétexte de voir plonger la mythologie wagnérienne dans une dystopie à la Terry Gilliam, le public de l’opéra Bastille devait supporter une avalanche de câbles, tuyaux, tubas, bombonnes, à faire pâlir de jalousie le sous-sol du BHV. Sans aller jusqu’à penser que la critique porte parfois ses fruits, il faut admettre que pour sa Walkyrie, Bieito y est allé mollo sur le gadget. On est certes encore dans un grand cauchemar postapocalyptique, comme une vaste geôle métallique souterraine où l’on ne saurait vivre qu’avec des masques à gaz, mais le scénographe a gommé pas mal de scories. N’était un absurde et très vain « E-doggy, chien-robot-Evotech » (prétentieusement annoncé dans la distribution !) qui parcourt la scène comme un aspirateur autonome, tout est centré sur les personnages. Cela ne veut pas dire que l’ensemble ne reste pas d’une grande et vaine laideur, et que certaines scènes ne sont pas improbables (la chevauchée des Walkyries) ou ratées (l’embrasement final est un pétard mouillé), mais l’œuvre est si forte qu’elle semble prête à survivre aux pires assauts.

Tout comme le Rheingold, la distribution réunie sur la scène de l’Opéra de Paris est de fière tenue. On est heureux de retrouver la Fricka rugueuse d’Eve-Maud Hubeaux, qui confère rondeur et sensualité à ce personnage de mégère matoise. Solide Hunding de la basse Günther Groissböck et bonne troupe féminine pour les Walkyries (hélas dissimulées sous des tenues et masques de cyborg, rendant impossible leur identification).

Dans le rôle de Siegmund, Stanislas de Barbeyrac pose un problème : s’il possède le physique et l’engagement du personnage, il lui manque le petit plus qui transformerait cet excellent Tamino en ténor wagnérien. Le timbre est superbe, la diction parfaite, mais il semble toujours sur une ligne de crête, comme s’il jouait les funambules sur sa propre voix, laquelle parfois lui échappe. C’est d’autant plus dommage que la Sieglinde de Elza van den Heever est assez remarquable. Avec une émission parfaite, une souplesse et une vraie douceur, la soprano sud-africaine est bouleversante, trouvant l’équilibre entre le jeu et le chant, la fraicheur blessée et la rage vengeresse. Sans doute domine-t-elle la distribution, et ce malgré la très honorable Walkyrie de Tamara Wilson. La soprano américaine a de la chanteuse wagnérienne tous les appâts, c’est-à-dire un timbre d’acier mais aussi une plastique abondante et l’on est en droit de se poser une question : lorsqu’un metteur en scène connaît le format d’un interprète, à quoi bon l’engoncer dans des costumes qui décrédibilisent totalement son personnage ? Désolé, mais l’opéra c’est aussi du théâtre et Brünnhilde n’est pas Barbara Butch.

Remplaçant Ian Paterson (qui avait lui-même remplacé Ludovic Tézier) Christopher Maltmann est un fort bon Wotan. Routier de ce répertoire, le baryton anglais remplit sa mission avec sérieux, application et talent.

Dans la fosse, Pablo Heras-Casado avait laissé le souvenir d’un Rheingold anarchique, pour ne pas dire erratique, alternant fulgurances et tunnels. Il choisit cette fois-ci (heureusement !) la gradation. Si le premier acte semble en retrait, chef et orchestre se réchauffent au fil de la soirée (mais comment ne pas être embrasé par cette partition ?) Il lui manque toutefois cette rage tellurique, cette force charnelle qui prend aux tripes et fait les vraies grandes baguettes wagnériennes.

Et maintenant, attendons Siegfried…

La Walkyrie de Richard Wagner, direction musicale Pablo Heras Casado, mise en scène Calixto Bieito, Opéra de Paris, jusqu’au 30 novembre. www.operadeparis.fr