En Tunisie, les femmes potières s’organisent en coopérative et font œuvre d’art quand les chorégraphes Selma et Sofiane Ouissi sculptent leurs gestes.

L’histoire de Laaroussa commence à Paris. Un jour, bien avant la Révolution du jasmin, Selma Ouissi aperçoit dans une boutique parisienne une poupée tunisienne en terre cuite. C’est Laaroussa, la mariée. Une tradition millénaire. La découverte pourrait enchanter la chorégraphe de Tunis. Mais il y a le prix, des centaines d’euros, alors qu’Ouissi sait pertinemment que les femmes qui produisent ces effigies n’en reçoivent qu’environ un pour cent. Qui empoche le reste ? Immédiatement elle téléphone à Sofiane, son frère et co-chorégraphe. Interloqués, les deux se rendent dans les villages du nord tunisien. Et rencontrent à Sejnane ces femmes berbères qui, avant de produire leurs Laaroussa, marchent des kilomètres pour chercher l’eau et extraire l’argile de la terre, avant de le concasser, sculpter et peindre. « C’est l’une des régions les plus pauvres de la Tunisie, mais aussi l’une des plus belles », disent-ils. Dans cette région, les hommes partent vivre et travailler dans les villes, laissant les femmes et enfants seuls dans leurs hameaux.

Chorégraphes, les Ouissi ne conçoivent pas leurs créations sans un lien direct avec le réel. Etape par étape, ils construisent donc un projet artistique global, avec le soutien de la fondation Anna Lindh. Ils filment et analysent les gestes des femmes potières, ancestraux et transmis de génération en génération. Dans une vidéo documentaire ils retracent le processus de fabrication et l’exposent, du Palais de Tokyo à New York, au Danemark, en Norvège, en Belgique… Au gré de leur vocation inscrivant l’art dans une conscience sociétale – avec leur structure l’Art rue ils ont créé Dream City, une biennale d’art dans les rues de Tunis – se construit un projet art-société, la Fabrique d’espaces populaire Laaroussa. Suite à quoi les femmes potières de Sejnane font leur entrée au patrimoine mondial de l’Unesco alors que P.A.R.T.S., l’école bruxelloise fondée par Anne Teresa de Keersmaeker, reprend leur gestuelle dans son programme d’enseignement. Les Ouissi ayant élaboré un système de notation, un duo chorégraphique composé « comme une sonate, une musique de chambre » naît des gestes de Sejnane.

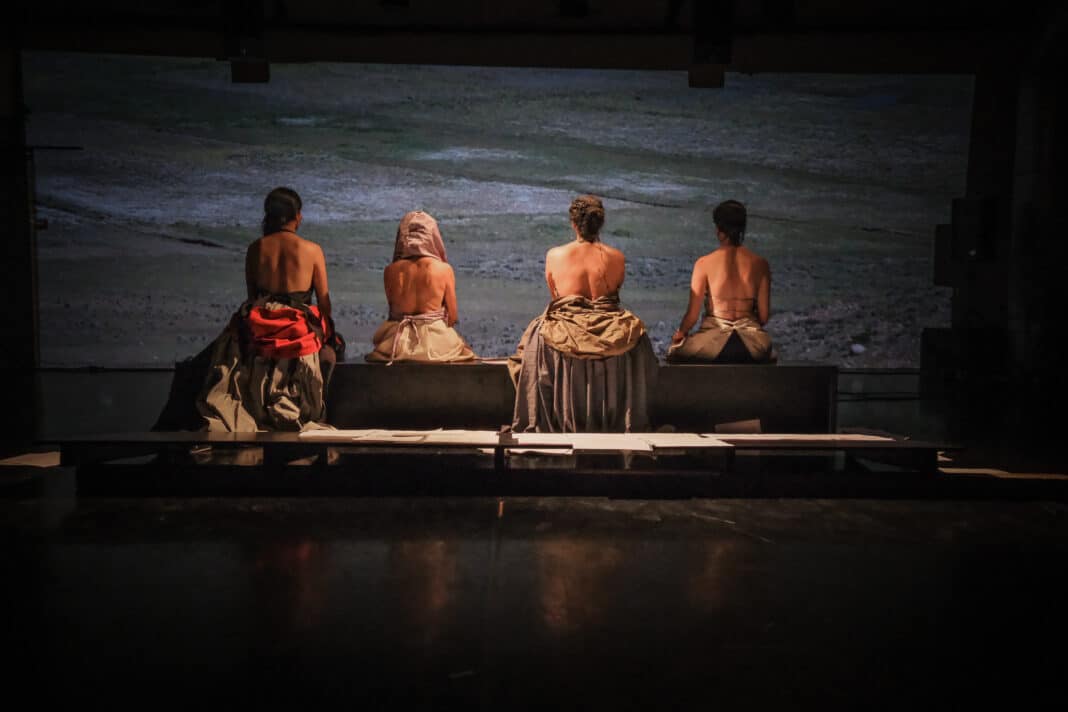

Des années plus tard, ils préparent aujourd’hui pour Avignon Laaroussa Quartet, où ce langage gestuel, berbère dans ses origines, est interprété par des danseuses d’horizons variés, de l’Afrique du Sud à l’Espagne, du Pérou à la Tunisie, sur une création musicale de la violoniste et compositrice Aisha Orazbayeva, membre de l’ensemble bruxellois Ictus. La création chorégraphique à partir de la poterie peut donc faire la fierté des femmes de Sejnane. Mais elle n’est que la partie émergée d’un projet qui œuvre à la création d’un modèle de production en marge du capitalisme. Les potières se sont organisées en coopérative et leurs conditions de vie ont pu s’améliorer. De là à réaliser la « société rêvée », idée chère aux Ouissi, il reste du chemin à faire. Mais l’utopie, elle, prend forme, au moins comme vision d’un modèle qui voit les femmes s’approprier leurs vies, leurs corps et leurs gestes. On rencontre une cinquantaine d’entre elles dans la vidéo qui s’intègre dans Laaroussa Quartet.

Laaroussa Quartet de Selma et Sofiane Ouissi, Festival d’Avignon, La Fabrica, du 6 au 8 juillet