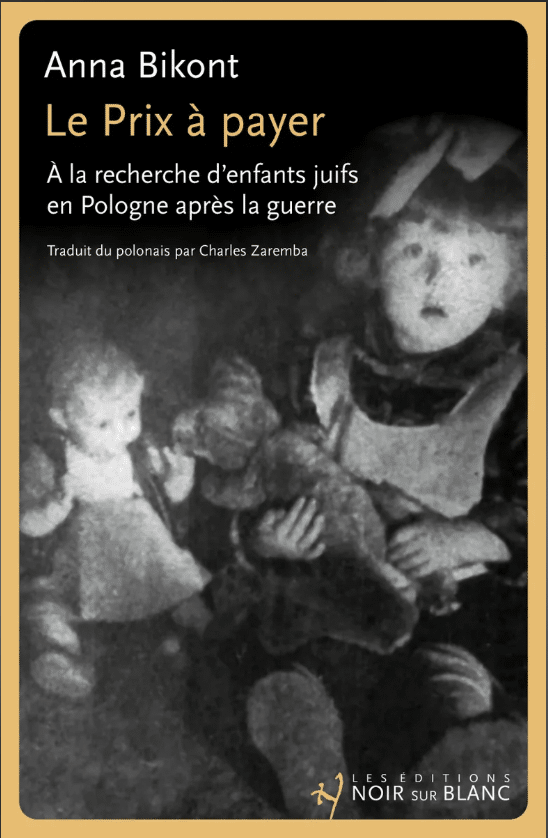

Anna Bikont découvre des carnets recensant 52 enfants juifs « se trouvant aux mains des Polonais » pendant la guerre. Elle enquête.

Que sont devenus entre 1939 et 1945, et dans les années d’immédiat après-guerre, les 52 orphelins juifs de la « liste Majzels » ? Depuis l’invasion allemande en septembre 1939, les Juifs polonais survivent, traqués. Le Traité germano-soviétique donne la partie occidentale de la Pologne au Reich allemand, le territoire oriental à l’URSS. Ghettos, camps d’extermination, Shoah par balles à l’ouest. Indifférence ou complicité face à l’antisémitisme meurtrier des vaincus polonais, à l’est. Pendant la guerre, « la plupart de ces 52 enfants ont survécu à la campagne, cachés par des familles polonaises », confiés par leurs parents pour les sauver de l’enfer qu’ils savaient inéluctable. Abandonnés par peur des délations, certains enfants ont suivi des plus âgés, Juifs errants au milieu des forêts, d’une planque à l’autre, à la lisière d’une zone industrielle, le plus loin possible des ghettos et des patrouilles allemandes. Certains enfants juifs en âge de marcher ont survécu en quémandant ce qu’ils pouvaient, ballottés d’une ferme à l’autre, jeune main-d’œuvre exploitée par des paysans sans vergogne. Le contexte polonais semble bien plus féroce que ce que nous savons des récits d’enfants cachés, déplacés, dans la France occupée, au même moment. Sous le joug nazi, la brutalité et la haine viscérale pour les Juifs s’expriment au grand jour, sans limite, sans complexe. Certains enfants sont réduits à l’état d’esclaves domestiques, minuscules bêtes de somme, revendus comme jeunes gardiens de vaches, au plus offrant. Horreurs indicibles, déshumanisation. Par jalousie, des voisins dénoncent aux Allemands ces ouvriers agricoles gratuits, qui ne sont nourris que pour accomplir leur besogne. Mais les plus petits, ceux qui n’ont pas 5 ou 6 ans, qui ne marchent pas, n’ont pas cette chance, inutiles à la ferme, à l’atelier, en cuisine. Leur seule valeur est celle qu’on espère en tirer plus tard.

En 1945, la guerre finie, une paysanne se rendit comme tant d’autres, au Comité central des Juifs de Pologne, qui accueillait les enfants dénutris, traumatisés, dans des orphelinats, avant de rechercher leurs parents. « J’ai entendu que vous achetiez des enfants juifs », dit cette paysanne en sortant d’une cage en bois une enfant de 3 ans, à peine capable de marcher ou de parler. Certains hébergeurs se disent « trop pauvres pour les nourrir », négociant d’autant plus le prix qu’ils se disent attachés à « l’enfant juif ». Malgré la misère extrême des mères rescapées d’Auschwitz, certains logeurs insistent : « Vous, les Juifs, vous avez toujours eu de l’argent. Sans paiement, elle repart avec moi ». Certains enfants ont heureusement connu un autre sort. Ils sont restés chez leur nourrice, sans travailler. D’autres furent des enfants choyés, opportunément devenus catholiques, dans des familles aimantes. Anna Bikont montre aussi ce dilemme sordide, qui explique que des enfants ont pu être gardés loin de leurs familles, 2 ou 3 ans après la guerre. « Des motivations contradictoires pouvaient entrer en jeu, d’une part l’attachement, d’autre part, l’âpreté du gain. Parfois, le mari et la femme n’étaient pas d’accord ». Pour ceux qui ont survécu, la Pologne communiste affirme en 1945 sa compassion pour les rescapés des persécutions et des camps. Mais dès 1950, la condamnation socialiste du « projet sioniste bourgeois et réactionnaire » limitera les départs des survivants vers Israël.

L’histoire fut parfois belle et l’attachement sincère, inconditionnel. Sur 52 enfants, 9 de leurs tuteurs reçurent la médaille des Justes parmi les Nations.

Le travail d’enquête d’Anna Bikont révèle un concentré saisissant de destins tragiques, subis ou provoqués, comme seul un état de guerre durable peut en produire, quand l’homme humilié par la défaite se fait prédateur pour survivre. Cette enquête magistrale est un tour de force éprouvant et prodigieux, une somme unique qui fera date.