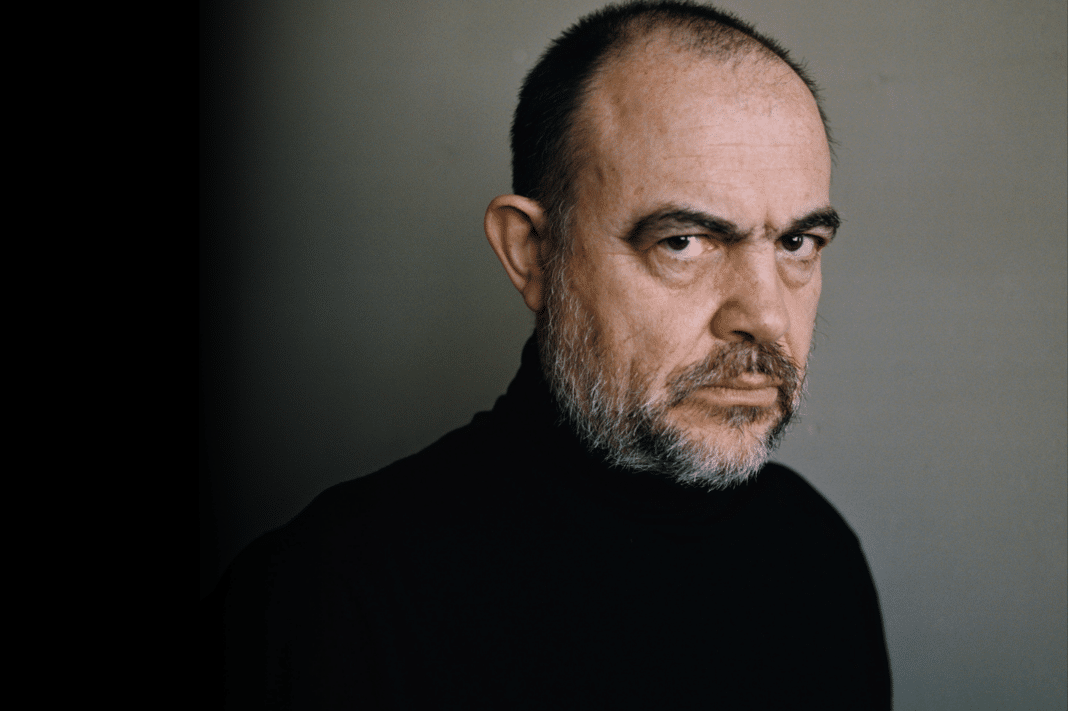

Christian Lacroix, maître en costumes de scène, se dévoile à l’occasion d’une exposition au Centre National du Costume et de la Scène qui lui est consacré. Rencontre avec un inépuisable baroque.

Ce sont des spectres surgis de mondes perdus, des tissus moirés, éclatants et légèrement fatiguées, des tiares et des couronnes, des broderies et des passementeries, des fils d’or et des soies à peine auréolées. Ce sont des figures revenues d’entre les morts : Phèdre, Mélisande, Galilée, Peer Gynt, le roi des Elfes, Angélique…Tous se retrouvent dans les vitrines du musée du costume à Moulins, alors qu’ils viennent à peine de s’effacer de la scène du Français, du Théâtre des Champs- Elysées, de l’Opéra de Francfort ou de Los Angeles. Personnages de Molière ou de Debussy, d’Ibsen ou de Verdi, ils renaissent ici dans des robes à corsets Versailles, là dans une soutane dorée ou dans cette robe de chambre orientalisante. Ils se tiennent dignes dans ce Musée du costume de la ville historique de Moulins, mais ils sont encore là-bas, dans ce Bardo théâtral qui les inscrit dans l’éternité de nos imaginaires. Ce qu’Artaud appelait « le langage visuel des objets » continue ici à s’exprimer. C’est là le succès de Christian Lacroix, son talent à conférer des âmes persistantes aux objets. Les plus jeunes devinent-ils en lui la figure cultissime de la mode française de la fin des années 80, le wunderkind arlésien des podiums ? Qui eut cru que le maître du baroque lancé par Bernard Arnault, celui dont on disait qu’il avait remis le luxe au goût du jour, deviendrait notre plus grand costumier de théâtre et d’opéra ? Certes, qu’un grand de la couture habille les scènes de théâtres n’est pas une nouveauté : Paul Poiret offrait ses Orientales à Afgar, Christian Dior habillait les danseurs de Roland Petit et les acteurs de Giraudoux. Mais Lacroix, lui, en a fait sa vocation première.

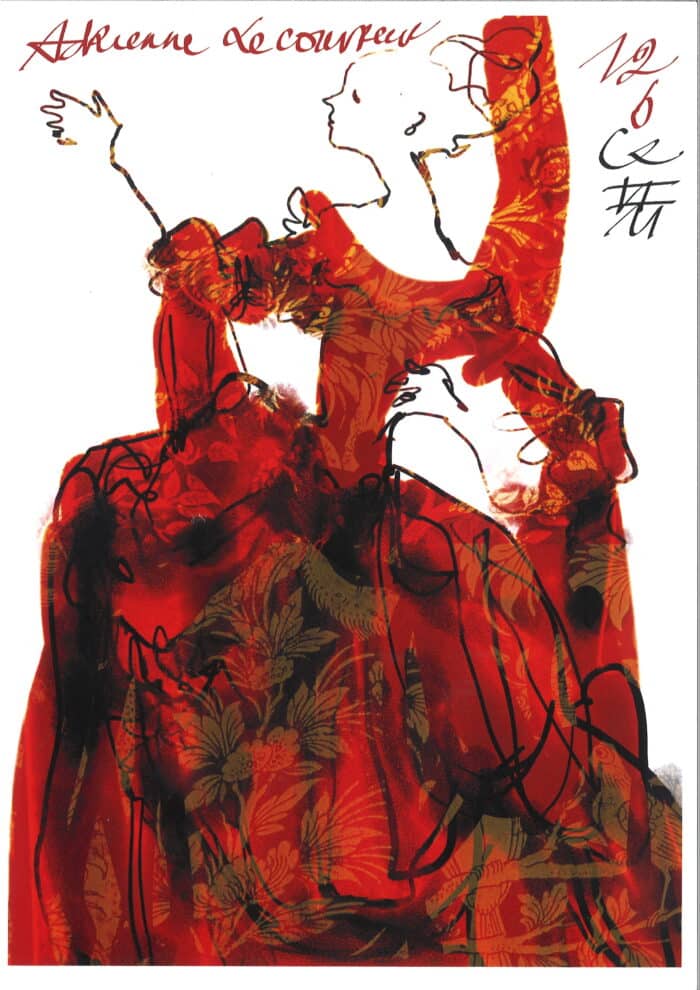

Pour le comprendre, il eut suffi d’observer le jeune Arlésien, dès son arrivée à Paris dans les années 70, courir dans les poulaillers du Français ou les fonds de loge de Garnier. De saisir comme ses défilés- qu’ils penchent vers le Siècle d’Or ou la Camargue, la corrida ou Hollywood,- transfiguraient Inès de la Fressange, Marie Seznec, Katoucha Niane, et bientôt Carla Bruni, en infantes ou tragédiennes. Il eut suffi de noter aussi que Christian Lacroix recevait son premier Molière en 1996 pour Phèdre, et cette robe rouge aux broderies bronze et frangées de soie portée par Martine Chevalier, qui sublimait et enferrait l’héroïne racinienne dans sa passion. La couleur devenait là signe du mouvement fatal de la pièce. Aujourd’hui, Lacroix est de toutes les productions d’Eric Ruf, ou de Denis Podalydès. Alors qu’on va bientôt découvrir sa vision d’un Faust très attendu à l’Opéra de Lille, puis à l’Opéra Comique, dirigé par Louis Langrée, et mis en scène par Podalydès, Christian Lacroix prépare déjà mille projets. Le plus spectaculaire sera le retour du Soulier de Satin dans La Cour d’Honneur d’Avignon, où sa galerie de figures grotesques et sublimes vont se détacher en ombres scintillantes entre les fenêtres gothiques du Palais des Papes.

Enfin, oui, s’il a quitté la haute couture depuis quinze ans, ce jeune homme barbu qui me rencontre ce jour de printemps dans un bureau du Français, s’avère bien maître des apparitions.

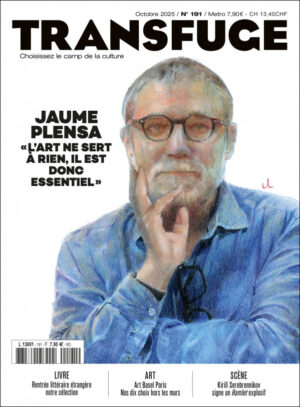

La suite de l’entretien est à découvrir dans le dernier numéro de Transfuge

Christian Lacroix en scène, Centre national du costume et de la scène de Moulins, jusqu’au 4 janvier 2026.

Faust, de Charles Gounod,direction musicale Louis Langrée, mise en scène Denis Podalydès, Opéra de Lille, du 5 au 22 mai. Opéra Comique, du 21 juin au 1er juillet.

David et Jonathas. Opéra royal de Versailles, du 16 au 18 mai.

Le Vaisseau fantôme. Opéra du Capitole, du 16 au 27 mai.

Le Soulier de Satin, Cour d’Honneur du Festival d’Avignon, du 19 au 25 juillet.