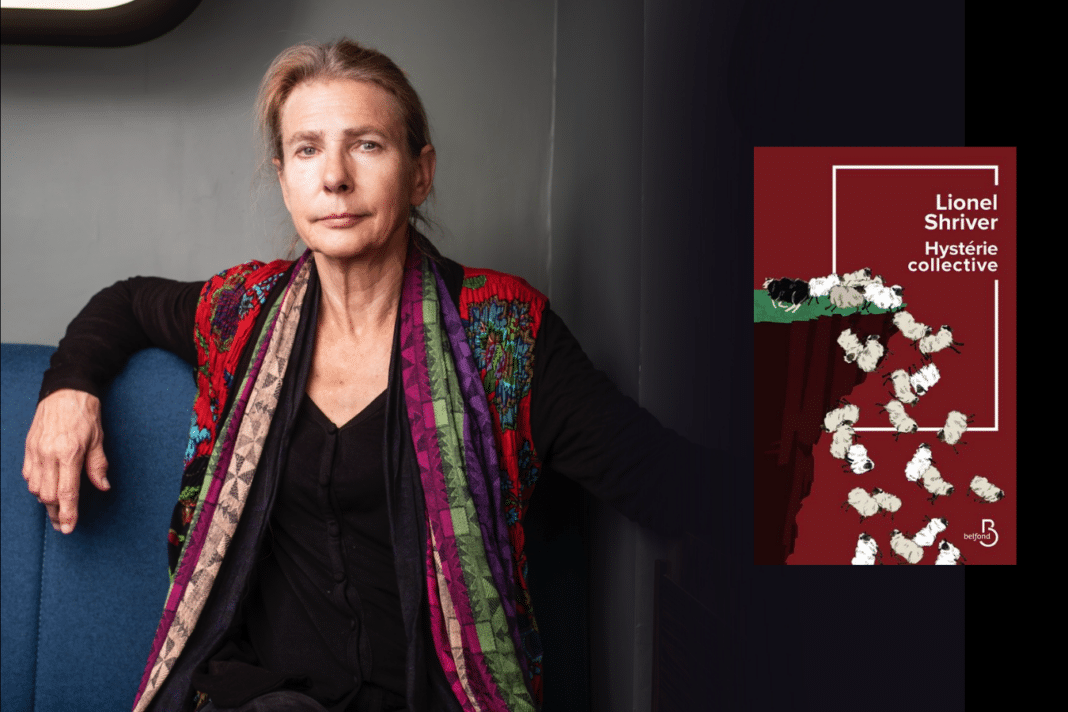

Elle sait appuyer là où ça fait mal. Lionel Shriver signe avec Hystérie collective, une fabuleuse satire des années 2010 aux Etats-unis, prix Transfuge du roman américain de la rentrée d’hiver. Rencontre avec une romancière résolument indépendante d’esprit.

Lionel Shriver est en pleine forme. Plus d’attaque que jamais. Alors que ses confrères américains ont sombré dans la mélancolie, l’infatigable romancière marche à contre-courant d’une Amérique littéraire à genoux entre les attaques trumpistes et les crimes des milices d’Ice, et l’héritage woke. Son dernier roman, Hystérie collective, lui a valu les honneurs, et les grincements, d’une grande part de la critique américaine et britannique. Il faut dire qu’elle ne craint pas de les heurter, imaginant une dystopie où un courant anti-intellectuel, le Mouvement de la Parité Mentale, prendrait possession des esprits progressistes, et instaurerait une censure consentie dans la presse, la télévision, les universités, les écoles. Pour les besoins de la satire, elle dessine à gros traits. Et touche à un point sensible des sociétés occidentales de ces dix dernières années. Chacun reconnaîtra dans son livre les dérives de ce que l’on appelait autrefois « le politiquement correct », et aujourd’hui le wokisme. Shriver se fait subtile : elle décrit un anti-intellectualisme qui part du wokisme pour finalement rejoindre le trumpisme, dans une Amérique qui se refuserait à reconnaître le prix de l’intelligence individuelle, et tournerait le dos à la méritocratie. Au cœur de son roman, deux femmes amies depuis l’adolescence, Pearson et Emory : la première est professeure à l’université, mère de trois enfants, et refuse de se plier à la nouvelle censure anti-intellectuelle. La seconde, journaliste, embrasse le mouvement qui lui permettra de devenir une star de CNN. L’histoire de leur amitié, au cours de leur enfance et à l’âge adulte, est finement menée. L’intrigue se passe dans une ville nommée Voltaire. Shriver rend ainsi hommage à l’un de ses auteurs fétiches, avec Tocqueville qu’elle cite en exergue de son livre. La romancière américaine perpétue ainsi son art de verser du sel dans la plaie américaine. Art que l’on découvrait il y a vingt ans avec ce livre inouï, Il faut que l’on parle de Kevin, où elle endossait la voix d’une mère d’un enfant violent, prêt à massacrer ses pairs au fusil. Elle s’inscrit depuis dans un sillon littéraire : elle a de Philip Roth l’intelligence indépendante et constante, et de Michel Houellebecq le goût de la provocation et de la satire contemporaine. Mais Lionel Shriver est Lionel Shriver, opiniâtre portraitiste d’une Amérique qu’elle juge ces vingt dernières années en pleine déchéance, d’une doxa de l’offense, pour cacher une volonté d’abêtir les nouvelles générations et d’anéantir la pensée individuelle. Certains la jugeront excessive, obsessionnelle, d’autres croiront avoir trouvé en elle une icône néo-réactionnaire. Ces derniers se tromperont en partie. Shriver n’est pas Maga. Elle est farouchement, et de manière salvatrice, irrécupérable. Ni Woke ni Maga.

Une première question sur votre titre, Hystérie collective, en français, Mania, en anglais. Pourquoi cette approche psycho-pathologique du mouvement politique américain que vous imaginez ?

L’idée est de rendre la folie de ce mouvement commun où soudain tout le monde partage les mêmes idées, utilise les mêmes expressions, parle de la même manière… Une seule opinion devient acceptable. Qui ne partage pas cette opinion est ostracisé. Nous avons traversé beaucoup de ces hystéries collectives, particulièrement ces dix, quinze dernières années. J’ai donc voulu créer la mienne propre.

Pourquoi en inventer une alors qu’il suffisait de retracer l’une d’elles ?

Parce que j’étais intéressée par la naissance d’une croyance collective, et cette manière qu’ont les individus de perdre, du jour au lendemain, la possibilité de penser de manière indépendante. Je suis aussi intéressée par ces gens rares qui semblent immunisés par ce type d’engouement, et qui soudain regardent autour d’eux, et se disent, mais qu’est-ce qui leur arrive ? J’aurais pu écrire sur l’obsession des transgenres, arrivée de nulle part, tout comme le mouvement Black Lives Matters devenu hégémonique à partir de 2020, tout comme notre rapport au COVID, et l’acceptation générale du confinement, alors que la plupart des épidémiologistes pouvaient dire que cela ne servait à rien, et ça n’a servi à rien. Et après la parution du livre, il y a eu la dernière hystérie collective américaine avec la haine d’Israël, au nom d’une prétendue passion universelle pour la Palestine. Haine d’Israël née, doit-on le rappeler, d’une attaque aussi atroce que stupide menée par les Palestiniens contre les Israéliens… Que des musulmans témoignent de cette passion absolue dans les manifestations pro-palestiniennes que j’ai pu voir sur certains campus, je le comprends, du moins de manière marginale… Mais pourquoi une prise de position aussi excessive chez une femme d’âge moyen blanche du fin fond de l’Amérique ? L’humanité a toujours été comme ça, la condition humaine est sociale et politique, elle a besoin de se diviser en groupes ennemis. Je ne suis même pas sûre que ce soit une habitude occidentale… C’est ainsi que sont les gens. Mais aujourd’hui, il y a une possibilité de contagion de cette hystérie plus rapide que jamais. En quelques secondes, l’opinion unique se propage. Une partie du problème est technologique. Mais cela m’intéressait moins que la possibilité qu’ont les gens de croire en quelque chose que cinq minutes plus tôt, ils auraient trouvé absurde. C’est plausible que du jour au lendemain, les gens décident que l’intelligence humaine est équitablement répartie, et que nous sommes tous intellectuellement égaux. Et ce malgré l’évidence qui s’impose lorsque l’on vit entre êtres humains : certains sont dangereusement rapides, d’autres sont dangereusement lents.

Vous avez pris beaucoup de plaisir à écrire cette dystopie ?

Oui, la satire politique est volontairement légère, et doit être drôle. Mais l’histoire de l’amitié dans le livre est sincère. J’ai perdu des amis pendant cette période intensément politique et polarisée. J’ai été surprise comme cela peut être douloureux. Je veux dire, à part si votre ami envoie des juifs dans un camp de concentration, je ne pouvais pas imaginer que l’on se sépare pour une question politique, que l’on se dispute à mort sur le financement de la Sécurité sociale !!! (rires).

Retrouvez la suite de cet entretien dans le N°195 de Transfuge

Hystérie collective, Lionel Shriver, traduit de l’anglais (États-Unis) par Catherine Gibert, éditions Belfond, 335p., 23€