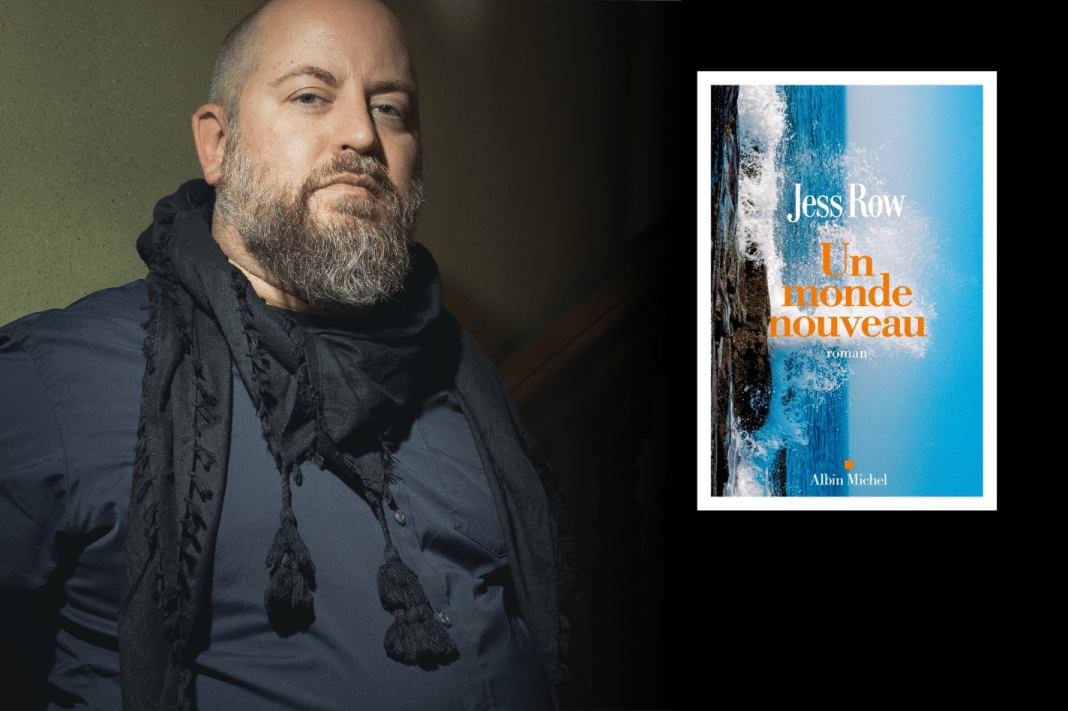

Avec Un monde nouveau, Jess Row signe le grand roman américain de la rentrée : un flamboyant roman familial sur le désespoir de la gauche intellectuelle dans les États-Unis d’aujourd’hui. Prix Transfuge du roman américain.

Jess Row est un petit homme au regard nerveux, aussi affable que sur la défensive, doté d’un keffieh qu’il n’ôte jamais et d’une rage envers l’Amérique contemporaine dont il ne se dépare pas non plus. Cet homme aux yeux clairs, professeur de littérature à la New York University, passé par le bouddhisme, marié à une juive, et lui-même converti au judaïsme, s’avère l’un des personnages les plus inclassables que j’ai pu rencontrer au cours de mes interviews. Car il est à la fois l’incarnation de ce que la gauche américaine intellectuelle devient, un condensé de pessimisme et de désespoir, et l’auteur d’un roman si ample et sophistiqué, qu’il atteste d’une foi en la littérature inouïe. Car l’on ne peut pas composer Un Monde nouveau, roman à sept ou huit voix, réinvention du roman familial sur trois continents, alternant une réflexion sur Borges, le bouddhisme, une réécriture de La Divine comédie, une thèse post-freudienne sur le changement climatique, tout en ne croyant pas à la puissance du roman en nos temps troubles. Et c’est d’ailleurs une longue conversation littéraire que nous entretenons en ce jour d’automne, dans le bureau de son éditeur chez Albin Michel, Francis Geffard. Au fil de l’interview, je perçois que cette famille Wilcox, juifs new-yorkais hippies dans les années 70, yuppies dans les années 80, dépressifs dans les années 2000, lui est familière. Lui-même a épousé une universitaire qui a grandi à New York dans une famille en partie juive. Ils sont parents de deux grands enfants. La question de la famille, du refuge qu’elle incarne, des trahisons qu’elle peut supposer, et des fantômes qu’il y faut côtoyer, s’avère donc au centre de son existence. Je ne sais si, comme la famille Wilcox, Jess Row sait ce que la perte d’un enfant, ou l’inceste, détruit dans une famille. Mais dans la lignée des grands romanciers intellectuels du siècle dernier à aujourd’hui, de Thomas Mann à Jonathan Franzen, il transforme sa réflexion sur la famille, en miroir d’une société américaine dévastée par son goût de la violence, son racisme, et ses conflits intergénérationnels. C’est une Amérique blessée et déboussolée qu’il fait entendre ici, à l’image des Wilcox, famille d’intellectuels cherchant l’utopie et la foi, et ne se heurtant qu’à leur propre désunion. Nul doute après avoir passé un long moment avec l’écrivain, que l’Amérique n’est pas sur le chemin de l’apaisement, ni de la réconciliation.

Partons de ce titre, The new Earth, quelle ambition un titre pareil traduit-il ?

C’est une référence à une histoire enfouie très profondément dans le roman : celle du père de Zeno, professeur de littérature au Chiapas, et qui, enseignant en Europe dans les années 70, entend parler d’un manuscrit du Vatican qui décrit un bateau d’esclaves au XVIIe siècle qui aurait tenté d’envahir l’Europe. C’est une histoire sur la contre-histoire, la possibilité de renverser nos convictions historiques. C’est une des significations de ce titre. Mais c’est aussi une référence au changement climatique et à son irréversibilité, et l’irréversibilité de l’histoire, dans la mesure où elle avance, tout en étant de plus en plus obscure.

Comment avez-vous pensé le mouvement de ce livre qui se déploie dans tant de directions ?

J’ai commencé ce livre après avoir lu les lettres de Rachel Corrie, activiste américaine en Palestine tuée par les balles des soldats israéliens au cours d’une manifestation. Je savais que ce ne serait pas un roman sur un personnage, mais sur une famille, et une société. Quand je pense aux romans que j’aime, Moby Dick, l’œuvre de Charles Dickens, de Thomas Pynchon, Le chant de Salomon de Toni Morrisson, Un autre pays de James Baldwin, ces livres ont tous en commun de vous immerger dans un monde, et de vous emmener dans un lieu que vous n’auriez jamais imaginé avant de commencer le livre. Comme quand on pénètre dans l’océan, et que l’on peut sentir le mouvement des marées, cette force gravitationnelle qui traverse le monde, et qui naît de la relation entre la terre et la lune. Je voulais que l’on ait accès à ce type de force, au sens métaphysique. Et je voulais le faire d’une manière que je n’avais jamais lue. Je voulais atteindre une expérience qui permettrait de croire non pas que l’auteur joue avec le lecteur, mais que le roman est une troisième personne à la mystérieuse présence. Voilà pourquoi « le roman » intervient dans le roman, comme un animal innommable.

Votre première volonté n’était-elle pas de faire imploser le roman familial classique ?

Oui. Et la manière dont je voulais le faire, était de faire le lien entre la famille américaine et le monde hors des Etats-Unis. Parce que leur fille est morte en Palestine, la vie familiale des Wilcox est irréversiblement liée à la Palestine. L’autre fille a épousé un sans-papier mexicain, et le troisième, le fils, a quitté les Etats-Unis pour vivre en Inde, devenir un moine bouddhiste, et vit désormais à Berlin. La mère, Naomi, dit à propos de ses enfants qu’ils aiment « vivre dans des camps » : Gaza, le camp des sans-papiers, et Berlin, enfin. Peut-être sont-ils comme beaucoup d’enfants américains, grandis parmi leurs privilèges, qui soudain traversés par un sentiment de culpabilité, décident de vivre en dehors de leurs privilèges, peut-être par responsabilité, ou par curiosité, et sont attirés par les lieux les plus dangereux et précaires du monde. Bering va s’exposer en Palestine, pour découvrir le danger et la précarité de son engagement.

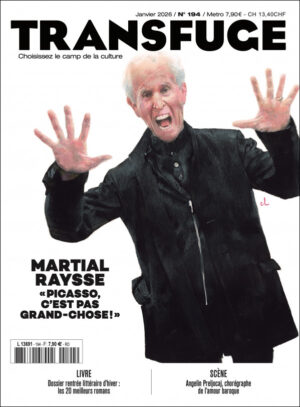

La suite de l’entretien est à découvrir dans le dernier numéro de Transfuge

Un Monde nouveau, Jess Row, traduit de l’américain par Stéphane Roques, éditions Albin Michel, 608p., 24, 90€