La prochaine édition du festival Un week-end à l’Est braquera le projecteur sur Bucarest. On en a profité pour se balader dans la capitale roumaine et rencontrer sur place quelques-uns des invités.

Il faut toujours écouter les chauffeurs de taxi, tout spécialement lorsqu’ils sont volubiles et anglophones : celui qui me conduit à mon hôtel donne, à son insu, le ton de mon séjour en répétant inlassablement que Bucarest est « a safe place », tout en reconnaissant, contrit, que tout ne va pas si bien en Roumanie.

C’est l’application du vieil adage : « qui aime bien châtie bien ». Bucarest – où se télescopent les masses roides des édifices communistes et les vaisseaux délicats des églises – Bucarest, où la bâtisse trapue d’où Ceaușescu s’est élevé dans les airs à coups de pales d’hélicoptère en décembre 1989 a pour pendant de belles endormies, passablement décaties : ces maisons de la grande bourgeoisie d’avant le communisme – Bucarest, donc, semble inspirer à ceux dont elle est le milieu naturel un amour sévère. Ce qui n’est d’ailleurs pas synonyme d’austérité, puisque ma première soirée commence (et finit, mais cela ne regarde personne) au Control Club, dont Alina P., qui me guidera au cours de ces quelques jours avec une sûreté chaleureuse, me confiera que c’est le club le plus branché de Bucarest.

Le lendemain, requinqué par un soleil qui coule à flots sur la grande artère de la Calea Victoriei, et par une discussion par gestes avec un chauffeur de taxi (encore…) amateur de heavy metal roumain, je pousse la porte de la pâtisserie Nedelya où la chorégraphe Simona Deaconescu et un café m’attendent. Là, seulement troublée par le fracas d’une tasse cassée (à l’en croire, ce type de bruit de fond est une des signatures sonores de Bucarest), elle m’explique comment elle procède pour ses recherches, elle dont les spectacles sont à l’intersection de la science et de la danse, elle me parle de la philosophie et de certaines lectures – dont Deleuze – qui infusent ses créations, cite Mathilde Monnier, et regrette le désintérêt dont la danse contemporaine est l’objet de la part des institutions en Roumanie. Je bois ses paroles – et ça tombe bien, puisque, le soir même, j’assiste à la représentation de The Choreography of Water où, devant une petite salle dont l’attention ne mollit pas, un trio de danseurs, évoluant au milieu des étranges et poétiques entrailles de verre d’un décor qui tient du laboratoire et du palais féerique, décline une mythologie de l’élément liquide, avec ce qu’on appellerait volontiers un hermétisme limpide. Superbe spectacle.

Fantômes et électro

J’épargne ce soir-là aux clubbeurs bucarestois le spectacle d’un Français se désarticulant à contretemps ; c’est que le lendemain, le programme est chargé, et c’est Bogdan-Alexandru Stănescu, auteur du génial Abraxas, qui ouvre le feu (quoiqu’il s’efforce d’arrêter de fumer, me confie-t-il au-dessus d’un capuccino, à la terrasse d’un de ces petits cafés où l’on resterait des heures à lire et à rêver aux fantômes du Bucarest d’antan qu’on jurerait voir marcher sur le trottoir inégal, bosselé, arboré où tout paraît amorti). Il me parle d’une jeune littérature roumaine ouverte à l’extérieur (lui-même est éditeur et traducteur), me raconte comment les lieux de Bucarest sont transfigurés dans Abraxas, énumère quelques-uns des fers de lance de la littérature de Bucarest – le grand Mircea Cărtărescu, Filip Florian, Andreea Răsuceanu, Adrian Schiop – et déplore l’absence d’un champ critique et journalistique où les idées puissent se confronter et s’aiguiser les unes les autres.

J’aurais volontiers parlé des heures avec ce lecteur de Bolaño, mais j’ai rendez-vous avec une spécialiste du monde hébraïque – et cette locution ronflante ne rend pas justice à Felicia Waldman, pile électrique et puits d’érudition, qui pendant plus d’une heure (elle me laissera sur les rotules, épaté par sa science impeccable et sa gaieté virevoltante) m’entraîne dans une balade urbaine sur les traces du Bucarest juif : du bâtiment de l’Athénée roumain auquel a officié l’architecte Leon Schwarz à la banque Marmorosh Blank (dont on voit encore l’impressionnante salle des coffres dans l’hôtel qui l’occupe), en passant par la complexité souvent tragique du statut des juifs en Roumanie.

Mais me voilà téléporté (ou, plus modestement, guidé par mon GPS) vers mon rendez-vous suivant : un atelier sis au sein de la Malmaison, une ex-caserne, ex-prison, où l’on imagine bien un Kubrick roumain promener sa caméra. Dan et Mihaela Vezentan, le couple qui m’y reçoit, avec une cordialité allègre (et un petit verre de palinca, du genre à terrasser des légions de microbes), puisent l’un comme l’autre dans les souvenirs de l’enfance, dans les gestes artisanaux, lui pour créer d’insolites et fascinants objets sortis, dirait-on, d’une SF rurale, d’une rêverie futuriste et paysanne, elle pour tisser et déployer ses réseaux colorés, tous deux se réjouissant de la vitalité des galeries bucarestoises.

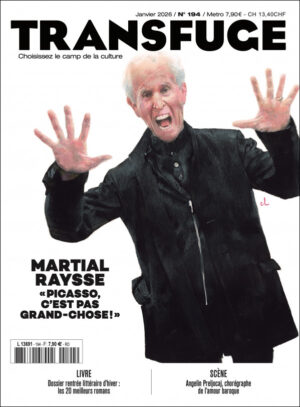

La suite de l’article est à découvrir dans le dernier numéro de Transfuge

Festival Un week-end à l’Est, Paris, 18 novembre au 1er décembre