Le sculpteur Enrico David bénéficie de sa première exposition personnelle à Paris. Il déploie ses étrangetés sculpturales dans l’appartement de la galerie White Cube. Un véritable emménagement !

Il semble qu’Enrico David peut tout défier, l’ennui, le banal, la morosité et même peut-être la gravité. Charmant et charmeur, sa faconde échevelée virevolte dans son atelier londonien, aussi imprévisible que sa créativité qui, dit-il, prend forme avec une improvisation aussi naturelle que ses projets de sculptures – parfois monumentales – semblent s’aligner avec un calendrier bien plus structuré qu’il n’y paraît. Au programme, cet automne, un solo-show parisien à la galerie White Cube et une grande rétrospective, la plus complète de sa carrière, au Castello di Rivoli à Turin (du 29 octobre au 22 mars). Une saison chargée ! Et étonnamment, malgré ses formats ambitieux, le sculpteur continue d’évoluer dans de petits espaces de travail, peut-être pour garder la main de l’artisan près de la matière et ne pas tomber trop vite dans le processus industriel, trop engloutissant. Il nous montre ses maquettes de sculptures, ses prototypes en cire, qui seront bientôt agrandis en plâtre polymère ou en bronze. Tout chez lui est question de matière, de corps qui tracent des dessins dans l’espace, s’allongent, s’élongent, se distendent, se courbent, se ploient et se déploient. Ses silhouettes ont parfois le déhanché de Giacometti tout en s’approchant d’une composition plus « design ». Et si chaque pièce est unique, l’artiste semble jouer de l’apparence du manufacturé. À quelle place met-on l’objet ? Est-il décoration, œuvre d’art, ou une secrète union des deux ? Ces questionnements traversent l’œuvre protéiforme du sculpteur qui ne cesse de s’interroger sur ce que revêt la présence de ses pièces dans un espace donné.

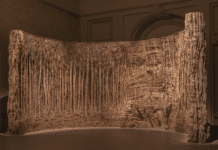

Elles prennent l’air de fragments archéologiques ressuscités tout en se drapant de l’élégance épurée d’une œuvre contemporaine. « Lorsque vous déménagez, qu’est-ce que vous prenez de votre ancienne vie ? Qu’emportez-vous du passé ? Et que pouvez-vous imaginer de créer de nouveau pour votre futur à partir de ce que vous souhaitez garder ? », s’interroge-t-il en pensant à l’étage luxueux de la galerie White Cube qu’il investit pour y présenter de nouvelles pièces mais aussi de plus anciennes, sous la forme de nouvelles itérations. « Ce sont des sculptures mais qui vont aussi s’apparenter à du mobilier et qui cohabiteront avec des pièces murales. Il s’agit presque de créer un monde pour que l’œuvre se sente chez elle d’une certaine manière. » Des dessins et des pièces textiles complètent l’ensemble, conçu comme un environnement. Mais le plus prégnant chez lui reste l’idée de transformation – voire de déformation – et l’approche particulière de la matière, dont la souplesse, la nudité et la contorsion semblent mimer des divinités cycladiques ou des Kouros archaïques tout en y mêlant une sinuosité ornementale pouvant évoquer certaines lignes de l’Art Nouveau. Son Aurora est-elle une beauté ancienne qui a su muter pour parvenir jusqu’à nous ? Sa tête, aussi délicate que mystérieusement inachevée, enveloppe avec douceur une pierre d’albâtre au creux de sa nuque infléchie, fécondant une puissante image de maternité. Le trouble des époques, des civilisations, surgit. Impossible de dater une telle créature. Est-elle tout juste sortie de l’étagère d’un musée archéologique ou vient-elle de naître devant nous, sortie d’une terre mystérieuse ? L’artiste ne pose jamais de mots précis sur ses œuvres, laissant le doute, l’ambiguïté, s’installer afin que la distance de l’observation puisse agir.

« Il y a probablement Henry Moore et Martin Kippenberger aussi, tout un vortex d’informations que j’ai en moi », dit-il. Vortex, le mot n’est pas anodin tant ses sculptures, parfois dotées de plusieurs têtes, semblent s’animer à la verticale pour se déployer à la manière d’une gorgone faisant la roue ou du Nu descendant l’escalier de Marcel Duchamp. À moins que ce soient des pèlerins, des exilés, des migrants, des momies ressuscitées, des fantômes en éveil ? Assumption of we, titre cette œuvre, coiffée de différentes « têtes d’expression ». L’idée de naissance, d’apparition, de surgissement est toujours quelque part au creux de ses présences en mouvement. « Je réfléchissais à ce qui pourrait faire tenir un corps debout sans la base. Donc j’ai commencé à empiler des corps les uns derrière les autres. Il y avait cette idée de remplir l’espace avec des figures. Elles ont fini par prendre ces visages distordus. C’est comme un dictionnaire de l’expression humaine potentielle. » Distorsion, progression, régression, Enrico David sait jouer de l’élasticité de la matière et de ses effets illusionnistes. Ses sculptures qui ont l’aspect du marbre sont en fait réalisées en plâtre polymère ombré par le crayon graphite qui modèle les reliefs. L’illusion théâtrale, la pantomime, ne sont pas loin dans son esprit aussi facétieux que dramatique. D’origine italienne, né à Ancône dans une famille d’artisans doués pour le commerce, il sait parfaitement distinguer un objet manufacturé d’un objet d’art et détourne l’idée de sérialité qui n’en est pas vraiment une. Car sous sa modestie apparente, Enrico David excelle dans la malléabilité des matières qui font naître ce monde à part qu’il façonne depuis trente ans et qu’il dit advenir intuitivement. Boîte à idées inattendues, presque à la manière des cadavres exquis des Surréalistes. « Mes dessins sont ma principale source de matière première. D’où viennent-ils, je n’en ai aucune idée, mais il y a une sorte de sentiment de confiance organique dans le processus de réflexion selon lequel si j’essaie de transformer un dessin en objet, quelque chose de bien pourrait en sortir. Vous voyez, donc je me lance dans cette aventure totale et je vois ce qui se passe. J’ai en quelque sorte redirigé la tradition familiale liée à certaines façons de travailler les matières pour exprimer des choses difficiles sur la condition humaine. Il y a aussi le fait que l’art figuratif est un tel fardeau en termes de langage historique que j’essaie plutôt de rester aussi proche que possible de ce que je ressens intuitivement. »

Dans ses mises en scène et ses installations prenant parfois des contours ludiques, le corps humain est toujours le sujet central, absurde, génial ou tragique. Il défie les espaces et les possibilités physiques, en torsions et en élongations, comme pour dialoguer avec le temps et la mort. La souplesse devient poésie, l’absurdité devient force, la fragilité devient lévitation. Et sous l’artifice d’une composition se loge la déambulation de l’âme humaine, ses sentiments entremêlés, impossible à décrire, qui animent ces êtres qui résistent au beau, se relèvent avec leurs entraves et leurs difformités, d’une infinie douceur sous le masque du grotesque et de l’imperfection. Le parcours d’Enrico David, riche et hybride, s’apparente à « une longue marche », comme il le dit, au Castello di Rivoli à Turin, émaillée de près de 80 œuvres, tandis que pour l’occurrence à la galerie White Cube, il parle d’une « bonbonnière » : exposition beaucoup plus petite, délicieuse, pleine de surprises, logée dans un écrin, qu’on aura plaisir à découvrir et à déguster. « « Avant de faire cette sculpture, j’ai pensé qu’elle allait être présentée dans une des pièces à Paris. J’ai donc imaginé sa taille légèrement plus petite que la taille humaine afin qu’on ne puisse pas la définir, ni par son âge, ni par son époque, qu’on ne puisse pas savoir si elle voyage dans le temps, vient d’une autre civilisation. Il y a une sorte de bizarrerie et j’adore vraiment ça, oui ! », détaille-t-il devant Aurora, l’une des œuvres prête à partir pour Paris. Bizarre, vous avez dit bizarre ?

Enrico David, The Soul Drains the Hand, du 21 octobre au 19 décembre, Galerie White Cube Paris, whitecube.com