Création musicale inspirée du roman de Jean Echenoz, La main gauche de Ravel nous plonge dans la musique du maître français qui fêterait cette année ses cent cinquante ans. Rencontre avec le compositeur ravellien en diable, Ramon Lazkano.

« On n’échappe pas à Ravel. » Mal entendue, la phrase pourrait sonner comme un décret du destin appelant pour l’appuyer quelque puissant coup de tonnerre. Prononcée par Ramon Lazkano, elle évoque tout le contraire : la douceur secrète d’une affinité intime. Assis devant un verre de Perrier à la table d’un café du XVIIIe arrondissement parisien, le compositeur précise : « J’ai appris à jouer du piano très jeune, donc évidemment, Ravel ». Né à Saint-Sébastien en 1968, Ramon Lazkano partage une proximité géographique avec l’auteur de Daphnis et Chloé qui lui aussi a vu le jour au Pays basque, mais de l’autre côté de la frontière à Ciboure en 1875. « J’ai toujours ressenti une familiarité et une tendresse pour le personnage. C’était quelqu’un qui savait cultiver l’amitié. J’aime aussi son côté constant, droit, intègre, très digne. Concernant l’œuvre musicale, il y a toujours chez lui cette volonté de perfection associée à une volonté de masquer l’effort. Et puis il y a la question du rapport au piano, pour lequel il avait un amour virtuose alors qu’il n’était pas lui-même un virtuose de l’instrument. Donc cette familiarité avec laquelle il traite le piano, mais aussi son goût de l’amitié ont fait que depuis toujours je me suis senti proche de Ravel.»

Vie et déclin

Ramon Lazkano possède même des lettres manuscrites du compositeur qui lui ont été offertes dans sa jeunesse. En 2008 après avoir lu le roman, Ravel, de Jean Echenoz, il décide aussitôt d’en faire un opéra. Mais à la mort de son père en 2009, composer n’est plus allé de soi ; l’œuvre en cours est laissée de côté. En 2012, Joséphine Markovits, alors responsable de la programmation musicale du Festival d’Automne, l’encourage à reprendre son projet. Quatre ans plus tard, en septembre 2016, il présente une première version sous le titre Ravel (Scènes). « Il s’agissait de fragments dans lesquels j’abordais la vie et le déclin de Ravel, explique Ramon Lazkano. Ce qui m’a touché dans le livre de Jean Echenoz, c’est la façon dont il traite la disparition progressive des facultés cognitives et la question de l’incommunicabilité, la barrière infranchissable entre soi et le monde. » Il faudra attendre 2020 pour que le festival Ravel de Saint-Jean-de-Luz lui propose de réaliser enfin son opéra, dont il n’est pas exagéré de dire qu’il s’agit d’un projet de longue haleine. Car pendant toutes ces années, l’œuvre a mûri dans l’esprit de Lazkanoet les moyens pour la réaliser ont aussi évolué. L’opéra, désormais intitulé La main gauche de Ravel, est structuré en trois parties précédées d’un prologue : la tournée triomphale de Ravel aux USA ; la période de créativité qui a donné naissance au Boléro ainsi qu’au Concerto pour la main gauche et au Concerto en sol ; enfin la fatigue, la maladie et l’incommunicabilité. Après avoir hésité, Lazkano a choisi de ne pas reprendre les fragments de Ravel (Scènes) dans le projet final. « Ce n’était pas possible. Ma sensibilité aux techniques nouvelles, mes envies de son ont beaucoup évolué et moi-même j’ai changé. En fait le monde a terriblement changé depuis 2008 et même depuis 2016. Ce qui oblige à s’interroger. Est-ce que ce que je pensais il y a quinze ou vingt ans est toujours valable aujourd’hui ? Est-ce que je prendrais les mêmes décisions ? »

Ramon Lazkano aborde un sujet qui le préoccupe de longue date : « Dans l’opéra, j’ai voulu faire entendre comment la parole devient rare. On a en même temps le poids des mots et leur effacement. Cela touche à la mémoire du corps. Quand on joue d’un instrument, notre corps possède littéralement une mémoire du répertoire. Je me souviens d’un livre de Bernardo Atxaga où il parle du plagiat comme méthode littéraire. Ce qui veut dire qu’en écrivant de la musique, on a en nous cette mémoire, qu’on l’accepte ou non. J’ai eu un déclic en écoutant Ecuatorial de Varèse. Il y a un moment où les chœurs chantent un motif particulier qui dans mon esprit a suscité l’ouverture du Barbier de Séville de Rossini. Ce passage d’Ecuatorial m’a amené à un endroit complètement différent. Aujourd’hui encore, c’est la même chose chaque fois que je l’écoute, aussitôt le Barbier de Séville vient s’interposer. » Enfant, Ramon Lazkano découvre le piano avant d’avoir la moindre idée du solfège. Ses parents l’inscrivent à un cours où il suit l’enseignement du pianiste Juan Padrosa qui avait été l’élève d’Yves Nat et du compositeur Francisco Escudero qui avait connu Ravel. À la maison Lazkano improvise au piano, écrit des « petites pièces ». Discernant son goût pour la musique du XXe siècle, Francisco Escudero l’encourage. « C’était un homme extraordinaire. Il était ravi de mon intérêt pour ces compositeurs, Dutilleux, Messiaen, Lutoslavski et Ravel bien sûr qui n’étaient pas dans le programme. Je jouais la musique du XXe siècle. Cet environnement esthétique m’a profondément marqué. »

Le lien basque

Ramon Lazkano ne s’est jamais dit qu’un jour il deviendrait compositeur, il l’était d’emblée. « C’était évident. Et mes parents m’ont toujours soutenu. Plus tard j’ai eu la chance de pouvoir écrire la musique que je voulais en restant vrai par rapport aux sons que j’entends en moi. » À ses parents, il doit aussi d’avoir appris le basque qu’il parle aujourd’hui couramment. Beaucoup de ses compositions portent des titres en basque comme le cycle Igeltsoen Laboratoria (Le laboratoire des craies) ou Ziaboga pour 29 musiciens créé en 2019 par l’Ensemble intercontemporain sous la direction de Mathias Pintscher. Il est évident que l’affinité du compositeur avec Ravel n’est pas étrangère au fait que tous deux soient basques. « Dans sa musique, il y a des traces d’influences basques ; notamment dans le Quatuor à cordes, dans Daphnis et Chloé, dans le Concerto en sol ou dans le Concerto pour la main gauche, mais pas seulement. » Écrit pour trois voix (soprano, ténor et baryton) et quinze musiciens, l’opéra, dont Ramon Lazkano a lui-même conçu le livret d’après le roman, multiplie les références à l’œuvre de Ravel même si ce n’est pas nécessairement de façon directe. « Il n’y a pas de harpe. Mais il y a un accordéon. Ce que j’aime avec l’Ensemble intercontemporain, c’est que c’est un ensemble de solistes. Cela permet de varier les configurations ce qui convient parfaitement sur le plan de l’écriture au rapport entre transparence, légèreté et masse sonore. Sans oublier, bien sûr, les références au piano ; de l’ordre de la réminiscence, elles rappellent la place essentielle de cet instrument dans l’œuvre de Ravel. »

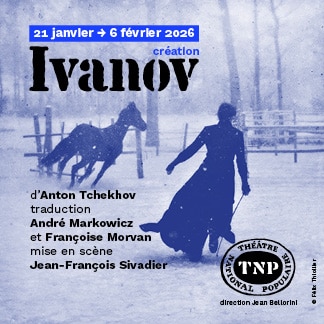

La main gauche de Ravel, d’après le roman Ravel de Jean Echenoz, musique Ramon Lazkano. Ensemble intercontemporain, direction Pierre Bleuse. Avec Marie-Laure Garnier, Peter Tantsits, Allen Boxer. Le 3 octobre à la Philharmonie.