La plasticienne iranienne Shirin Neshat signe une version originale du chef d’œuvre de Verdi agrémentée par des vidéos, mais hélas assez statique.

Commande officielle de l’état égyptien pour l’inauguration du Canal de Suez, en 1871, Aida est une admirable tragédie dont l’orientalisme n’est plus dans l’air du temps. Les relectures actuelles moquent son livret (pourtant inspiré par l’égyptologue Mariette) ainsi que la tradition d’une héroïne dont on a souvent bruni la peau, puisqu’elle est esclave éthiopienne. L’antépénultième opéra de Giuseppe Verdi est désormais pris avec des pincettes par les directeurs d’opéra, lesquels sont tout de même (et heureusement !) obligés de proposer à leur public ce qui reste l’un des plus grands chefs-d’œuvre du compositeur italien.

Ces pincettes, on les trouve dès qu’on ouvre le programme de l’Aida que nous offre l’Opéra de Paris ces jours-ci : il nous est ainsi rappelé combien cette œuvre « emphatique » véhicule clichés et artifices, avant de nous faire un très synthétique (et fort pertinent) historique de l’esclavage depuis l’Antiquité.

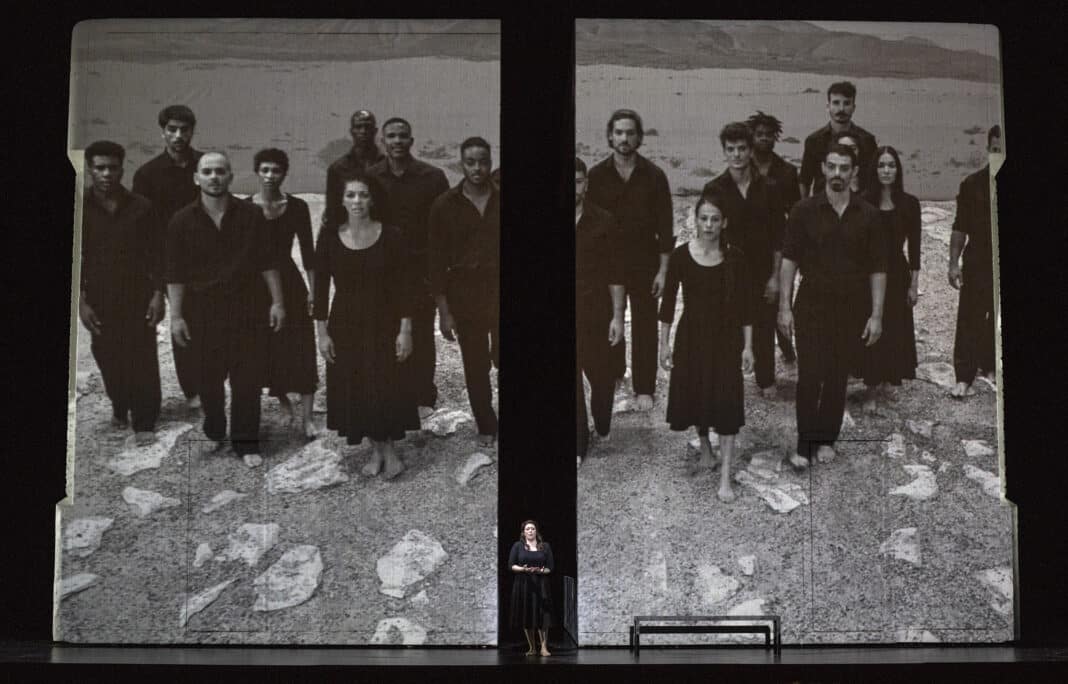

Vous me direz qu’on n’est pas à l’opéra pour lire tout le programme, mais cette production fait la part belle aux interludes et précipités. La plasticienne iranienne Shirin Neshat a en effet conçu son spectacle comme une suite de tableaux, privilégiant les effets visuels sur la tension dramatique. Montée à Salzburg en 2017 puis refondue en 2022, cette production est pensée par sa metteuse en scène comme un work in progress, et cette troisième mouture fait la part encore plus belle aux photos et vidéos. Ce qui nous vaut une alternance d’images superbes (les prêtres au moment du jugement de Radamès) ou creuses (les successions de portraits projetés sur le rideau de scène, pendant des changements de décors si longs que le public a sifflé). Le deuxième acte, qui voit le triomphe du héros au son des fameuses trompettes, est pris à rebrousse-poil puisqu’il est traité du point de vue des vaincus, avec viols et tortures. Idée pertinente, mais qui aurait gagnée à être plus violente, dérangeante et mise en scène, plutôt qu’un film en noir et blanc esthétisant et assez fade. D’une manière générale, Shirin Neshat voit Aida comme une vaste performance muséale, oubliant qu’il s’agit avant tout d’un drame avec des personnages. Les chanteurs sont trop souvent livrés à eux-mêmes, avec une gestuelle simpliste, plus proche de la mise en espace.

Pour un opéra aussi canonique, on attend des gosiers stars, et la distribution de cette Aida de rentrée ne démérite jamais mais reste en demi-teinte. Le plateau est dominé par le beau Ramfis d’Alexander Köpeczi et, surtout, la puissante Amnéris d’Eve-Maud Hubeaux. La mezzo helvétique offre une superbe incarnation de cette femme jalouse et tourmentée. A ses côtés, l’Amonasro de Roman Burdenko et le roi de Krzysztof Baczyk sembleront moins convaincants, tant par le timbre que la présence. Reste le duo de tête… Si le ténor polonais Piotr Beczala possède l’énergie virile et la puissance vocale de Radamès, il n’a pas le velouté de ses grands ainés et propose une incarnation sans grande nuance, musclée mais trop gueularde. L’Aida de la soprano Saoia Hernandez est autrement subtile, mais pèche par excès de discrétion, comme si elle s’excusait d’incarner ce rôle écrasant. Elle semble intimidée, hésitante, et si le timbre est beau et la présence de plus en plus affirmée, elle laisse un souvenir joli mais effacé. Sans doute une vraie direction d’acteur l’aurait-elle aidée. Tout comme elle aurait été vraiment épaulée par une baguette plus énergique, plus rugissante que la direction trop classique de Michele Mariotti ; le maestro italien doit attendre le dernier acte pour réveiller un orchestre de l’Opéra de Paris assoupi par l’absence de tension théâtrale. Et les trompettes ont grise mine…

Aida, de Verdi, direction musicale Michele Mariotti, mise en scène, Shirin Neshat, Opéra Bastille, jusqu’au 4 novembre.