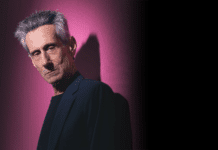

Rencontre avec une icône du ciné US, homme de l’Ouest, écolo, immense acteur : Robert Redford…

C’était il y a quelques mois. Robert Redford annonçait prendre sa retraite d’acteur avec un dernier rôle dans The Old Man and the Gun, où il incarne un septuagénaire braqueur de banque récidiviste, inspiré de l’histoire vraie de Forrest Tucker, qui a fini ses jours en prison en 2004 à la suite d’une énième condamnation. Face à une lumineuse Sissy Spacek, il offrait une prestation en guise d’adieu forcément émouvante qui démontre une ultime fois que son charisme de star légendaire est intact.

Après cinquante-huit ans de carrière, quarante-huit films, une dizaine en tant que réalisateur, Redford ne compte toutefois pas complètement renoncer au cinéma. Soulagement donc. A quatre-vingt-deux ans, il conserve une silhouette athlétique et cette masse de cheveux savamment ébouriffée. Les rides sont là. Sans doute entend-il un peu moins bien. Mais le regard bleu reste alerte. Le polo noir ras du cou qu’il arbore ce jour-là paraît un brin défraîchi. Il confesse ne pas être du genre à ruminer le passé. Sa carrière, il n’y pense jamais sauf lorsqu’on lui en parle, préférant vivre pleinement le moment présent. Pourtant, sans se faire prier, il évoque quelques étapes marquantes d’un memory lane personnel.

Alors, c’est décidé : on ne vous verra plus à l’écran ?

Ecoutez, soyons clair. On ne peut jamais dire jamais ! Mais voyez-vous, cela fait très longtemps que j’exerce cette profession. J’ai débuté à l’âge de vingt et un ans… S’arrêter signifierait être parvenu au bout du chemin. Or, pour moi la route est encore longue. Disons donc que je compte me consacrer désormais davantage à la mise en scène et la production.

Revenons en arrière si vous le voulez bien. Comment décririez-vous votre enfance ?

J’ai grandi près de Los Angeles, à Van Nuys, un endroit défavorisé, disons prolétaire, dans la vallée de San Fernando. C’était un coin d’Amérique pas encore remis de la Grande Dépression. Notre environnement, c’étaient les parkings de voitures d’occasion, les magasins d’électroménagers… Autant dire un environnement bien peu culturel. Ma famille ne roulait pas sur l’or et j’ai été élevé de manière stricte. Les distractions étaient rares. Le quotidien, c’était encaisser sans broncher, sans prendre le temps de s’apitoyer sur son sort ni d’aller chez le psy du coin. On ne parlait pas de nos problèmes. Il fallait prendre sur soi et faire face de manière stoïque à l’adversité sans se plaindre. Ce n’était pas toujours agréable et parfois ça me mettait en rogne. Je me sentais incompris. J’étais un gamin rebelle, prolétaire, plutôt turbulent, en quête d’identité. C’est ce qui m’a poussé plus tard à faire autant de sport. L’école m’ennuyait et j’étais mauvais élève, alors je passais le temps à rêvasser, à regarder par la fenêtre. Ma vraie passion, c’était le dessin, depuis tout petit.

Quels ont été vos tout premiers souvenirs de cinéma ?

Les films de Walt Disney et de Roy Rogers. Je me souviens aussi de l’impact qu’a eu sur moi Nid d’espions qui m’avait fait très peur et en même temps je me rappelle avoir aimé cette sensation inédite. Comme celle ressentie quand je me glissais en douce dans la salle pour voir Frankenstein rencontre le loup-garou, interdit alors aux mineurs.

Hollywood se trouvait de l’autre côté des collines, pas très loin de chez vous…

Ça n’a jamais exercé la moindre magie sur moi. Et puis, en grandissant, j’ai vu Los Angeles changer, s’agrandir, se construire de plus en plus, avec tous ces immeubles, ces autoroutes, pour devenir cette mégalopole dans laquelle je ne me reconnaissais plus. Et moi, j’avais envie d’ailleurs. Alors, il y a eu d’abord la fac dans le Colorado. Mais là, j’ai découvert l’alcool et je me suis mis à boire de manière excessive au point qu’on me disait qu’à continuer ainsi je ne survivrais pas au-delà de vingt et un ans. J’étais conscient de cette éventualité. J’étais une vraie tête brûlée. J’étais démotivé et mes notes étaient si mauvaises que j’ai fini par perdre ma bourse d’étudiant obtenue grâce au baseball et j’ai été renvoyé. Alors je me suis installé à New York avec l’intention de devenir artiste peintre.

Mais en 1957 vous décidez de vous rendre en Europe…

Avec effectivement une première étape à Paris où je me suis inscrit à l’Ecole des beaux-arts. J’avais vingt et un ans et très peu d’argent. Je partageais un logement pas très reluisant avec d’autres étudiants. C’est vraiment là, en les fréquentant, que j’ai eu le sentiment de commencer mon éducation. Ces jeunes de mon âge étaient très impliqués en politique. Je devais leur paraître bien naïf. J’avais honte d’être aussi ignorant dans ce domaine, de leur avouer qu’à l’époque la politique ne m’intéressait pas du tout, que, pour moi, ça avait toujours été un sujet barbant dont je me fichais éperdument. Un truc bien ennuyeux dont on discute entre vieux. Je suis ensuite allé à Florence pour suivre des cours à l’Accademia di Belle Arti. Puis j’ai fait un détour par l’Espagne, l’Allemagne et la Suisse. Je me déplaçais en faisant du stop, en me débrouillant comme je pouvais pour ne pas trop dépenser, me logeant au hasard des auberges de jeunesse. Au cours de ces pérégrinations j’ai fait des tas de rencontres qui m’ont ouvert les yeux. Bref, j’ai mûri pendant ce séjour et quand je suis rentré en Amérique après un an et demi d’absence, ma vision des choses avait changé. J’ai porté un regard entièrement neuf et très critique sur mon pays et sa politique. Puis je me suis marié et ça a été un autre déclic. Ma vie a pris un tournant décisif. J’ai décidé de tenter ma chance au théâtre à New York. Par besoin de m’exprimer artistiquement, de tenter de trouver ma place dans ce monde et aussi par nécessité de gagner ma vie.

Comment tout a commencé pour vous ?

A l’instar de la plupart des aspirants acteurs en enchaînant les auditions et les castings dans l’espoir de décrocher un petit rôle, que la plupart du temps je n’obtenais pas.

En octobre 1963, premier succès à l’affiche de Pieds nus dans le parc à Broadway, la seconde pièce de Neil Simon qui vient de disparaître…

Je lui dois beaucoup, ainsi qu’à Mike Nichols dont c’était la première mise en scène. Il m’avait vu dans un épisode de série télé où je jouais un psychopathe, et avait misé sur moi en pensant que j’étais aussi capable d’assurer dans le registre comique. Un mois après la première, il y a eu l’assassinat du président Kennedy le 22 novembre et rien n’a plus jamais été comme avant. Lorsque les représentations ont repris, je craignais que le public ne soit plus réceptif à cette comédie et n’ait plus envie de se divertir autant qu’avant. Et j’ai été choqué de l’entendre rire encore plus fort, mais de manière différente, presque hystérique.

Avec le recul, quels sont les films qui vous tiennent particulièrement à cœur ?

Il m’est plutôt difficile de faire un choix car honnêtement je les aime tous. Disons que de tous les tournages, celui de Butch Cassidy et le Kid a été le plus fun. Parce que j’ai adoré jouer ce personnage, j’adore monter à cheval et faire mes propres cascades. Et puis c’est là que j’ai rencontré Paul Newman que je ne connaissais pas et cela a été le début d’une formidable et longue amitié. J’ai aussi adoré travailler avec George Roy Hill avec lequel nous avons ensuite fait L’Arnaque. Je l’ai revu récemment à la demande de ma fille et c’est vraiment un excellent film. Tout le mérite en revient à la vision de George. C’est lui qui a eu l’idée d’utiliser le fameux morceau de Scott Joplin. Il me l’avait fait écouter avant qu’on commence le tournage et je l’avais constamment en tête. C’est ce qui m’a donné l’impulsivité et le ressort physique nécessaires au personnage. Les Hommes du président est un autre film qui compte beaucoup pour moi car il parle d’un système où le pouvoir cherche à supprimer les droits individuels. Et parce qu’il nous a fallu à Alan J. Pakula et moi quatre années pour parvenir à le faire. Je pense que Jeremiah Johnson reste à ce jour mon film le plus personnel. De tous les personnages que j’ai incarnés, il est le seul qui a essayé de vivre en dehors du système… sans y réussir. Parce qu’il existe des codes et des règles partout. Vous finissez par réaliser qu’une vie affranchie de toutes contraintes est impossible.

Il y a quarante cinq ans sortait Nos Plus belles années, qui reste à ce jour l’un des films cultes avec lesquels on vous identifie encore. Et pourtant il paraît qu’au départ vous aviez dit non à Sydney Pollack…

En effet. Mais quand il m’en a parlé, j’étais très impliqué dans la préparation de Votez Mc Kay, mon deuxième film en tant que producteur. Il insistait et insistait pour que je me décide, essayant de me convaincre par tous les moyens. Mais je trouvais le personnage vraiment trop creux et sans intérêt, pas assez étoffé. Juste un bel homme sans autre substance qu’être cette figure symbolique d’un idéal dont Barbra Streisand s’amourache. Pour moi, ce n’était pas suffisant. En revanche si derrière le physique idéalisé du parfait golden boy, ce personnage était rongé de doutes, avec des défauts, si on découvrait en lui une fêlure, alors cela le rendait bien plus complexe et d’autant plus intéressant à jouer pour moi. D’autant que sur un plan personnel j’avais de l’expérience dans ce domaine. Très souvent à la sortie d’un film où j’avais un rôle dont j’étais fier, dans lequel je pensais vraiment avoir montré une autre facette de ma personne, nombre de critiques se contentaient de décrire mon physique. Je commençais à en avoir un peu marre d’être perçu comme ça. Bref, Sydney a été d’accord pour modifier le personnage. Le film s’est avéré une expérience satisfaisante même si je l’ai fait plutôt pour lui que pour moi.

En tout, vous en avez tourné sept avec lui…

Je vous assure qu’on n’avait jamais prévu que cela se passerait ainsi. Rien n’avait été planifié lorsque nous avons fait le premier, Propriété Interdite en 1966. C’était un ami et j’avais suggéré son nom à Natalie Wood qui contrôlait ce projet et avait droit de regard sur le choix du metteur en scène. Cinq ans plus tard, c’est moi qui lui ai proposé de réaliser Jeremiah Johnson, un film très personnel. Deux ans après Nos plus belles années, il y a eu Les Trois Jours du condor (sorti en 1975). Et cette fois, c’est moi qui lui avais apporté le livre, lui suggérant qu’il pourrait s’agir d’un film unique, intense et à suspense, avec un sujet contemporain, qui parlerait de la politique de la CIA et de ses dérapages, des agissements d’un gouvernement hors de contrôle. Malgré la réticence de Sydney, j’ai changé plusieurs éléments du bouquin de James Grady pour insister sur l’aspect politique de l’intrigue. Lui tenait à renforcer l’aspect divertissant et émotionnel. Et on a fini par trouver un compromis car je sais que sur ce plan là, il est très fort. Car ce qui l’intéressait avant tout, c’était les rapports émotionnels entre les personnages. Comme dans Le Cavalier électrique, un film auquel je tenais sans doute un peu plus que lui mais que nous avons développé en commun. Pour Out of Africa : Souvenirs d’Afrique, c’est lui qui en a eu l’idée et m’a proposé le rôle. J’ai tout de suite pensé qu’il s’agissait d’un superbe projet même si j’étais un peu mal à l’aise au départ avec mon personnage qui me paraissait purement symbolique. Au départ, il y a donc eu pas mal de discussions pour savoir si je devais accepter le rôle de Denys Finch Hatton, la quintessence du British de la haute société. Là encore Sydney a jugé qu’il était plus important d’avoir un acteur capable d’incarner ce personnage avec toute son âme, le plus humainement possible, que de choisir un Anglais pure souche. Ce qui voulait dire aussi être moins précis quant à ses origines. Ce manque de précision a été un vrai problème pour moi en tant qu’acteur. Il m’a été très difficile de jouer cet homme insaisissable, sans attache, un peu flottant.

Cinq ans plus tard, en 1990, Havana sera votre dernier film ensemble…

Avec le temps, il nous était devenu de plus en plus difficile de trouver des projets communs. Sans doute parce que nous avions fini par devenir malgré nous de tels poids lourds à Hollywood qu’on nous trouvait intimidants et trop sélectifs. Ayant à notre disposition trop de choix, on était souvent incapables de se décider. Et puis j’avais été très pris par mes activités avec le Sundance Institute que j’avais créé en 1980. Havana est un projet que Sydney essayait de monter depuis quatorze ans. Quand il m’en avait parlé la première fois, je trouvais que l’histoire manquait de substance. Mais il avait ses raisons et revenait régulièrement à la charge si bien que peu à peu j’ai fini par être plus intéressé. Et le personnage de ce joueur de poker professionnel m’intriguait par son côté marginal. J’aime ce genre de type. Un fêtard sans attache agissant selon un code moral bien personnel, amateur de femmes et aimant bien boire, qui finit par comprendre qu’il ne pourra pas continuer ainsi indéfiniment. Et qui par amour prend la décision d’abandonner ce qu’il aime le plus au monde, le jeu. Pour moi, il s’agissait d’une étude de caractère d’un homme à un tournant de sa vie.

Sydney Pollack a déclaré un jour que pendant trois décennies vous aviez incarné une métaphore de l’Amérique et que le vrai Robert Redford était un composé de tous les rôles des films que vous aviez faits ensemble…

Je suppose que j’ai dû représenter quelque chose de spécial pour lui mais ça l’a sans doute préoccupé davantage que moi. Je ne me suis jamais vu ainsi et rien que cette idée me met mal à l’aise. Dès que vous commencez à penser à votre image ou à ce que vous pouvez symboliser dans le regard d’autrui, il y a danger et la spontanéité de votre travail risque d’en souffrir.

Et cette image de sex-symbol vous a suivie dès vos débuts ?

Je l’ai toujours trouvé restrictive et lassante à la longue. Le plus ironique dans tout cela est qu’enfant, et même adolescent, je ne me suis jamais entendu dire que j’étais beau. J’étais rouquin avec des épis indomptables, des taches de rousseur et des dents trop grandes. Alors quand on a commencé à commenter mon physique, j’ai été surpris et totalement pris de court. Comme par la notoriété qui est arrivée vraiment du jour au lendemain, sans que je m’y attende, un vrai tsunami. J’ai dû m’habituer très vite à garder les pieds sur terre. Et, au départ, j’angoissais à l’idée que cela affecte ma vie, celle de ma famille, ayant vite compris que le succès comporte a dark side.

De Jeremiah Johnson à Butch Cassidy et le Kid et Au milieu coule une rivière, d’où vient cette attirance pour l’Ouest, thème récurrent dans votre filmographie ?

Ma passion pour l’Ouest date de mon enfance. Lorsque chaque été, ma mère prenait la route pour nous emmener à Austin, au Texas chez mon grand-père. On n’avait pas les moyens de prendre le train. C’était pendant la guerre. J’étais fasciné par l’immensité des espaces que nous traversions. Je trouvais ça formidable ces vastes étendues à perte de vue, parfois désertiques avec la poussière et le sable. J’aimais la sensation que cela me procurait, une impression indescriptible de liberté. On passait par des petites villes, Gallup au Nouveau-Mexique, Window Rock en Arizona. J’avais cinq, six ans et j’ai vu mes premiers vrais Indiens. Je n’ai pas la moindre idée de ce qui a causé en moi une telle émotion que je n’ai jamais oubliée. Quand j’ai été en âge de conduire et que j’ai eu une voiture, j’allais dans les réserves d’Amérindiens, pour être parmi eux, parce que j’aimais leur mode de vie, leurs traditions, leur culture, les couleurs. Cette attirance n’avait rien d’intellectuelle, c’était une évidence, comme être attiré par un aimant, une force supérieure mystérieuse… C’est plus tard que je me suis mis à lire sur l’Ouest. Vardis Fisher et Alfred Bertram Guthrie, Mon Antonia de Willa Cather, et l’oeuvre de Laura Ingalls Wilder [auteur de La Petite Maison dans la prairie]. Puis j’ai compris que l’Ouest dépeint dans les westerns hollywoodiens n’avait plus grand-chose à voir avec la réalité de l’Ouest le vrai. Celui qui m’a toujours attiré et fasciné. C’est ce qui m’a d’ailleurs poussé plus tard à acheter des terres dans les montagnes de l’Utah, à m’y installer à temps plein et y élever des chevaux. Et commencer à mener une existence de plus en plus en harmonie avec une nature qui ne cessait de m’impressionner. J’en suis arrivé à développer un respect croissant, une vénération quasi religieuse et une croyance spirituelle qui m’ont conduit tout droit à l’activisme politique dans le domaine écologique. Il me fallait agir avant qu’il soit trop tard. Je suis un vrai activiste écologique.

Revenons au cinéma. En 1980, vous décidez de passer à la mise en scène avec Des gens comme les autres. Qu’est-ce qui vous a motivé à l’époque ?

Je m’ennuyais. Je venais de passer une décennie bien remplie, enchaînant film sur film. Mais j’avais le besoin et l’envie de plus en plus taraudante de mener à bien un projet dont je sois entièrement responsable, qui reflète ma propre vision et ce que je voulais dire et transmettre. Ce qui m’était impossible en tant qu’acteur. Et c’était devenu très frustrant. Même si j’avais pu collaborer auparavant sur certains films, notamment avec Sydney et Alan J. Pakula et que j’avais même réalisé quelques séquences de La Descente infernale par exemple. J’avais commencé à y penser en 1976 mais en en parlant à très peu de gens. Avec Des gens comme les autres, j’ai eu l’entière liberté de faire ce que je voulais, sans la moindre interférence. Le film n’a pas été facile à monter. Deux studios m’ont dit non, jugeant l’histoire trop déprimante. Mais j’avais des idées bien arrêtées sur le sujet : la dislocation d’une famille et les effets du comportement de la mère incarnée par Mary Tyler Moore, déconnectée de ses émotions, qui continue à vivre en prétendant que tout va bien. C’était quelque chose dont j’avais fait l’expérience et qu’on n’avait pas vu au cinéma. C’était l’occasion de porter un regard critique sur une société au sein de laquelle j’avais grandi. Franchement je n’avais pas beaucoup d’attentes. On a fait le film avec un petit budget d’à peine six millions de dollars. J’ai pris un plaisir fou même si je ne connaissais pas le langage de la caméra. Une fois le tournage terminé, je suis rentré à New York où j’ai fait le montage très vite dans un petit appartement, j’ai mis la musique et puis le film est sorti. Je ne m’attendais pas du tout aux réactions. [Modeste allusion aux quatre Oscars obtenus, donc celui de meilleur réalisateur] J’étais tout à la fois surpris, flatté, ravi et quand même un peu stressé.

Avec L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux, dix-huit ans plus tard, c’est la première fois que vous vous mettiez en scène…

J’ai longtemps hésité avant de me dire que le rôle était trop beau pour le laisser passer ! J’avais en tête une idée très précise du personnage. J’ai eu l’arrogance de croire que je ne pouvais faire confiance à personne d’autre que moi pour assurer des deux côtés de la caméra et rendre justice à un sujet et des thèmes qui me touchent. Les rapports entre une espèce d’homme en voie de disparition et les animaux, la dynamique familiale, les difficultés de cicatriser les blessures du passé. C’était aussi le moyen de montrer un Ouest démystifié, moins romantique dans un sens.

Quel genre de metteur en scène êtes vous ?

Plutôt discipliné, à l’inverse de ce que je suis dans la vie !

Avec le recul avez-vous des regrets quant à votre carrière ?

Probablement quelques-uns. Nous en avons tous. Cela fait partie de l’équation. Mais trop les ressasser peut en faire un lourd fardeau qui vous empêche d’aller de l’avant. J’ai eu de la chance. Je suis très reconnaissant d’avoir pu faire les films que je voulais et qui me tenaient à cœur. Ça n’a pas été toujours facile parce qu’il ne faut pas se leurrer, Hollywood reste avant tout un business. Moyennant quoi on ne vous laisse carte blanche pour prendre des risques qu’à condition d’être rentable.

Comment aimeriez-vous qu’on se souvienne de vous ?

Pour mon travail, qu’il s’agisse de ce que j’ai pu accomplir comme acteur, réalisateur, producteur, pour la somme d’une œuvre qui pourra peut-être expliquer qui j’ai été et aussi pour mon activisme dans le domaine de l’environnement.

Vous vous intéressez à l’écologie depuis très longtemps et malgré les dénis répétés du président Trump, les dangers du réchauffement climatique restent bien visibles…

L’histoire nous montre qu’on attend souvent le dernier moment avant de réagir et de changer les choses. C’est ce que nous sommes en train de vivre. Je suis convaincu qu’en continuant ainsi, il ne restera plus grand-chose du monde tel que nous le connaissons. Je reste cependant optimiste et crois qu’une prise de conscience, même à la dernière minute, permettrait de modifier le cours des choses. Malheureusement nous sommes gouvernés par quelqu’un qui n’y croit pas mais qui encourage l’exploitation extrême de toutes nos ressources naturelles, qu’il s’agisse de l’extraction minière hors contrôle ou des forages pétroliers abusifs. A les épuiser ainsi, que va-t-il nous rester pour survivre ?

Enfin, selon vous, le rôle des femmes dans l’industrie du cinéma a-t-il changé depuis le raz de marée #MeToo ?

Je constate certains changements très positifs. #MeToo a un vrai impact sur Hollywood. Il est salutaire que les femmes puissent jouer un rôle de plus en plus déterminant au sein de business. Quand j’ai débuté dans ce métier, ce n’était pas le cas. Elles y participaient mais de manière plus discrète, bien moins visible qu’aujourd’hui. Et désormais, grâce en partie à l’impact du mouvement #MeToo, on constate la présence d’un plus grand nombre de femmes aux commandes. Ce qui permet d’offrir des visions et des points de vue différents, ce qui n’était pas vraiment possible lorsque les hommes étaient majoritairement en charge. C’est un progrès bénéfique.