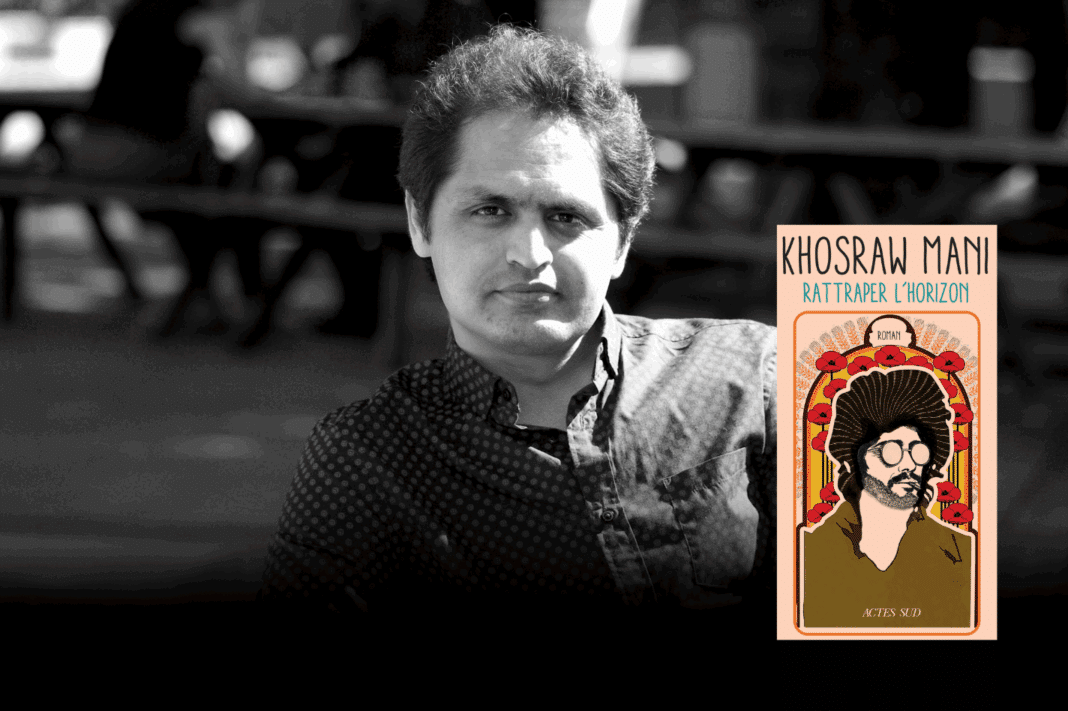

Une écriture fiévreuse, hallucinée et parfaitement maîtrisée, un extraordinaire portrait de Kaboul, et un roman de toute première force : tel est Rattraper l’horizon de Khosraw Mani. Impressionnant.

Faut-il tirer, de l’inépuisable chapeau des références, le nom de Conrad, toujours appelé comme témoin lorsqu’un auteur écrit dans une autre langue (le français en l’espèce) que celle (le persan) qu’il pratiquait dans son pays d’origine (l’Afghanistan) ? Mais Khosraw Mani, qui a déjà publié en persan, n’a nul besoin de cautions. Et moins encore de l’avertissement, condescendant, voire suspect, qui consiste à dire : « pour un non-Français, comme il maîtrise bien notre langue ! »

De cette langue, Khosraw Mani fait un instrument à sa main, docile aux moindres variations. Pour parler d’un auteur, on n’est jamais mieux servi que par son propre livre, alors ouvrons-le, et, au bout de quelques dizaines de pages, on tombe, dissimulé dans l’échoppe d’un jeune villageois afghan, sur un poste de radio. Telles sont les phrases de Khosraw Mani. Les temporalités, les personnages, les paroles se succèdent, s’entremêlent, se chevauchent, des bribes reviennent, des énumérations prennent leur élan. Mais rien d’anarchique : une main experte sait quand tourner le bouton, et le brouhaha devient, sous les yeux incrédules du lecteur, un récit. Il y a là une façon de se tenir au bord de la décomposition qui, à elle seule, serait un titre à notre intérêt.

Et voilà qu’on comprend que cette langue n’est pas un exercice, mais un corollaire. La conséquence inéluctable de l’état de décomposition avancée dont Rattraper l’horizon fait la chronique truculente, désespérée, drolatique, noire, amorale, encolérée, désopilante, alcoolisée (je m’arrête-là, sinon j’y suis encore au bout de cette critique).

Notre jeune villageois afghan, fils quasi répudié du mollah, tourne donc les boutons de sa radio, découvre Don Quichotte, se masturbe, bref, se trouve « à cheval entre deux existences », comme justement, Quichotte. A la stérilité morale, à la pauvreté bien réelle du village, à la bassesse des âmes perpétuellement opprimées (tout ici est dégradation : règne de la « merde » pour reprendre le mot favori d’un des personnages), il oppose la crue du désir, la colère. Une vie ainsi fracturée ne peut se résoudre que dans la folie – ou par le départ. Autre forme de fracture.

Alors direction Kaboul, et le récit passe à la première personne, tandis que le livre plonge le lecteur dans une irrépressible ivresse, tant les choses se déroulent dans une espèce d’ébriété permanente – et très littérale. Tout paraît possible, la réalité se dissout, se recompose en un rêve éveillé, et notre héros, flanqué d’Arman et Sam (vrais picaros afghans, grands amateurs de carrom – le billard indien – devant l’Eternel) boit, baise, bouffe, découvre Kaboul, capitale hallucinée.

Moudjahidines et talibans ne passent certes que comme des silhouettes à l’arrière-plan – mais cela suffit pour rappeler la brutalité des pouvoirs, la violence de l’Histoire. A ce désordre-là, qui est celui de la destruction, Rattraper l’horizon oppose le chaos des dérives kabouliotes de ses personnages. Sous leur pittoresque hédoniste, ce sont des révolutionnaires.

Khosraw Mani, Rattraper l’horizon, Actes Sud, 224 p., 21€