Rares sont les peintres pour qui l’adjectif « essentiel » n’est pas usurpé. Bernard Réquichot est de ceux-ci. Une superbe exposition chez Alain Margaron le confirme un peu plus.

« Crier au Seigneur », comme le peuple de Dieu, lorsqu’une « extrême affliction » l’accable (Juges, X, 10-11). Ou, comme sur ce Réquichot qui, dès l’entrée d’une exposition qu’on visite moins qu’on ne la traverse (comme on passe au travers du fouet des flammes et de leur splendeur torturante, comme on connaît la plus haute extase dans la plus rigoureuse mortification) – ou, disais-je, comme sur ce Réquichot qui dès l’entrée nous prend à témoin, avec l’éloquence d’une supplique digne, sans effusion : pivoter d’une torsion sur l’axe vertical du corps. Tourner les yeux vers qui sera dans leur champ, pour dire, lèvres entrouvertes, la plainte et le poids d’un corps trop lourd. D’une chair encombrante, grêlée. Cloquée d’on ne sait mal. Telle est la grammaire élémentaire de la douleur : cri du peuple biblique ou visage à nous s’offrant, ébauchant l’imploration d’une parole, s’apprêtant à nouer le lien d’un regard. Tel est le mode de conjugaison de la souffrance : l’interpellation, l’adresse.

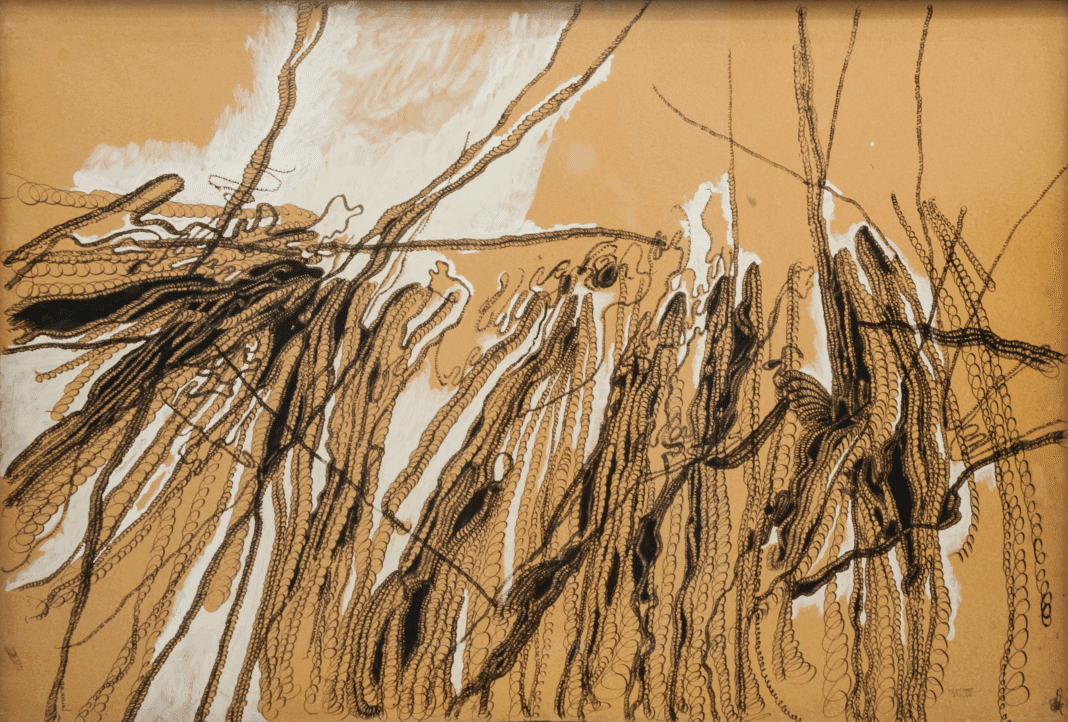

Et l’œuvre de Bernard Réquichot (1929-1961), c’est d’abord ceci : le mouvement de l’appel. Ainsi, ces filaments spiralés – racines aspirant à on ne sait quel ciel, vrilles d’on ne sait quelle vigne montant à l’assaut d’un fond ocre, imbibé çà et là de lactescences : poussée sans autre objet que le seul élan vers qui, par chance, sera là pour en recueillir les confidences blessées. « Blessée », car, donc, ça souffre chez Réquichot. Ici, un collage de lambeaux de revues (des « papiers choisis » de 1960) : bossellement, contractions, tuméfactions d’une masse organique. Là, avec l’élégante netteté d’une planche d’anatomie, un assemblage, ou plutôt un désassemblage des constituants internes de ce qui dut être, naguère, une machine corporelle, vivante : c’est donc qu’il y a eu éventrement, écorchage, dissection.

« Ça » souffre disais-je, et ce n’était pas pour faire mon intéressant, pour faire de la littérature (Réquichot interdit ces complaisances, c’est ainsi : on ne gratte pas gentiment les cordes de sa lyre devant ses œuvres), que je dis « ça ». Mais parce que, chez Réquichot, la douleur est irréductible aux coordonnées bornées de l’esprit et du corps humains. Elle est loi cosmique – elle est le cosmos même. Qu’il s’agisse du chaos sourd de ce paysage aux tonalités braquiennes de 1952 ou de ce Ciel prolifique de 1960, avec sa colonne de lumière banche comme une épine dorsale – sur la terre comme au ciel, à nos pieds et au-dessus de nos têtes, un même motif de cicatrice, de suture, inscrit ses coutures à la surface de l’univers.

Écoutons, pour finir, la Ysé de Claudel (Partage de midi) : « donnés, jetés, arrachés, lacérés, consumés », les amants sentiront leur âme « toucher, / Prendre » celle de l’autre. Ainsi aussi Réquichot. Ces traces blanches, de semence, ici et là ; ces suggestions d’une vie primordiale, d’organismes élémentaires : la douleur ouvre au plus intime. À la plus ancienne, à la plus secrète partie de l’individu. Elle m’ouvre tout entier. Et me prédispose à ce don sans réserve de soi : l’amour.

Illustration : Bernard Réquichot, Sans titre, 1960, encre à la plume et rehauts de gouache sur carton ocre, 70,6 x 104 cm Crédits: Galerie Alain Margaron

Bernard Réquichot, galerie Alain Margaron, jusqu’au 31 mai.