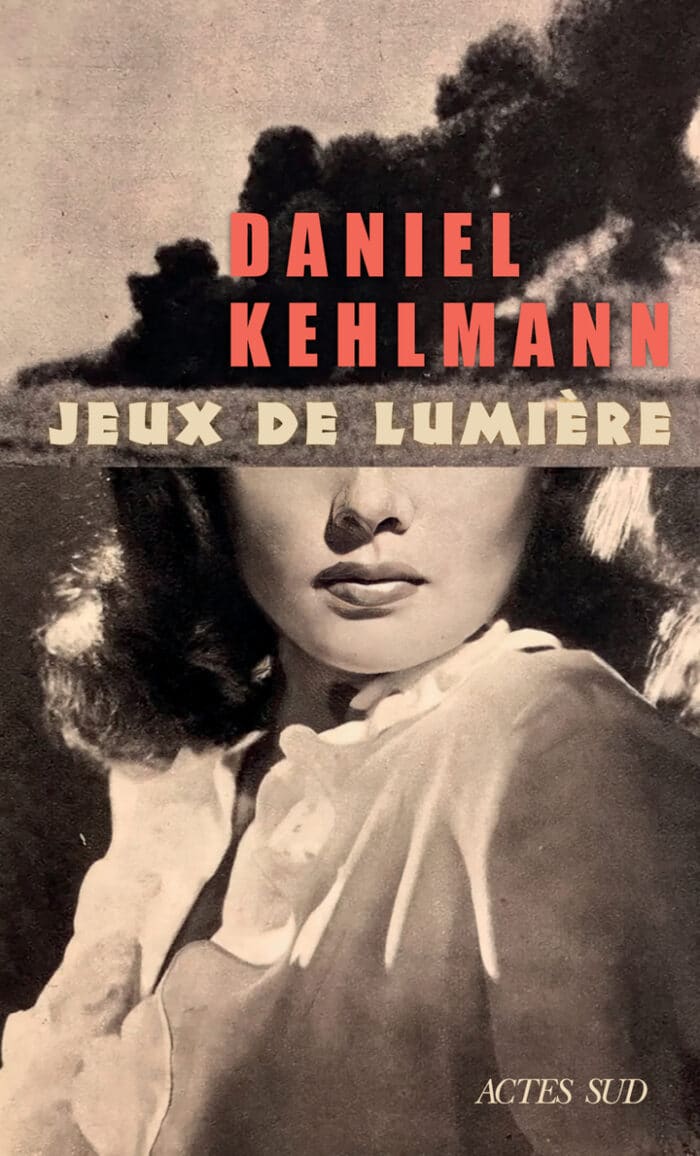

Rencontre avec Daniel Kehlmann, prodigieux romancier autrichien qui publie aujourd’hui Jeux de Lumière, retraçant l’étrange destin du réalisateur de Loulou, G.W. Pabst, collaborant avec les nazis.

Il est des comportements dans l’histoire de l’art qui demeurent irrésolus. Ainsi Georg Wilhelm Pabst. Réalisateur à succès mondial, auteur de Loulou qui en 1929 révélait au monde la diabolique Louise Brooks, et le clair-obscur du cinéma de Pabst. Le théâtre d’ombres se jouait alors à Babelsberg, et la République de Weimar devenait le centre du cinéma mondial, annonçant avec L’Opéra de Quat’sous ou Metropolis le désastre européen à venir. Les nazis prirent très vite contrôle du milieu du cinéma, Goebbels en étant un féru amateur, et dès 1933, les meilleurs fuyaient à Hollywood. Comment renonce-t-on à cette place de « Meisterregissör », du jour au lendemain, pour jouer les émigrés à peine invités à Hollywood ? La question s’est posée pour Fritz Lang, pour Marlene Dietrich, pour Peter Lorre…Et pour Pabst. Les premiers ont tout accepté, se pliant aux seconds rôles pour Lorre, ou se réinventant au sommet pour Dietrich. Mais Pabst ? Il a accompli le retournement le plus étrange de l’histoire du cinéma : en 1939, « der rote Pabst » tel qu’on le surnommait depuis La Rue sans joie ( 1925), retourne dans l’Allemagne nazie juste avant le début de la guerre. Il rend visite à sa mère, se retrouve piégé par Goebbels qui lui ordonne de rester pour travailler pour le IIIe Reich : il aura tous les moyens disponibles, et toute « liberté ». Pabst accepte, et réalise trois films, dont deux, nous dira Kehlmann, qui sont très beaux. Après-guerre, Pabst disparaîtra, réalisant quelques films sans intérêt, et n’apparaissant plus en public. A-t-il été rongé par le remords ? Vilipendé par ses anciens amis, Lang, Brecht, il n’a pas cherché à se justifier, s’emmurant dans le silence. Sa compromission s’avère l’une des plus étranges de l’histoire de l’art. Enfin, si étonnante ? Daniel Kehlmann connaît bien le cinéma : fils d’un réalisateur, le romancier autrichien travaille lui-même comme scénariste, notamment pour la télévision, en adaptant Kafka ou Thomas Mann. Le romancier à succès dont on guette les livres depuis le premier et si achevé Les Arpenteurs du monde, consacré aux frères Humboldt, sait se plonger dans les recoins de l’histoire allemande, pour y dénicher les figures troubles. Il sait aussi que le cinéma est une affaire d’argent, avant toutes choses. Et qu’un cinéaste est à l’affût de moyens, sans cesse, pour réaliser le moindre film. Cet homme perpétuellement aux abois, surtout lorsqu’il appartient aux cinéastes d’art, peut-il refuser une « carte blanche », même offerte par le diable ? Il le peut bien sûr, et cela s’appelle la dignité, peut-être même un peu plus que cela, osons dire le courage, mais tous n’en sont pas dotés. C’est là d’ailleurs le principe d’un régime totalitaire, que d’avilir chaque individu, pour en faire jaillir le plus médiocre. Lors de son passage à Paris, nous parlons avec Daniel Kehlmann de tout cela, de son histoire, de ce Pabst qu’il a choisi de suivre dans ses égarements nazis. Jusqu’où l’autocensure détruit-elle un être, une œuvre ? À quel moment l’autocensure devient-elle collaboration ?

Des questions que peuvent peut-être se poser aujourd’hui aux artistes du cinéma américain, si étrangement silencieux au cours de la cérémonie des Oscars : un mois après l’avènement de Trump n’avaient-ils aucune raison de se mobiliser, ni de s’adresser au monde, eux qui l’année dernière, se montraient si engagés ? L’histoire est un perroquet qui chante souvent la même chanson.

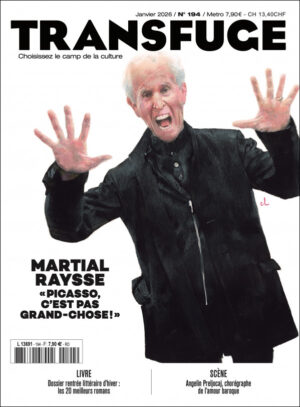

La suite de l’entretien est à découvrir dans le dernier numéro de Transfuge