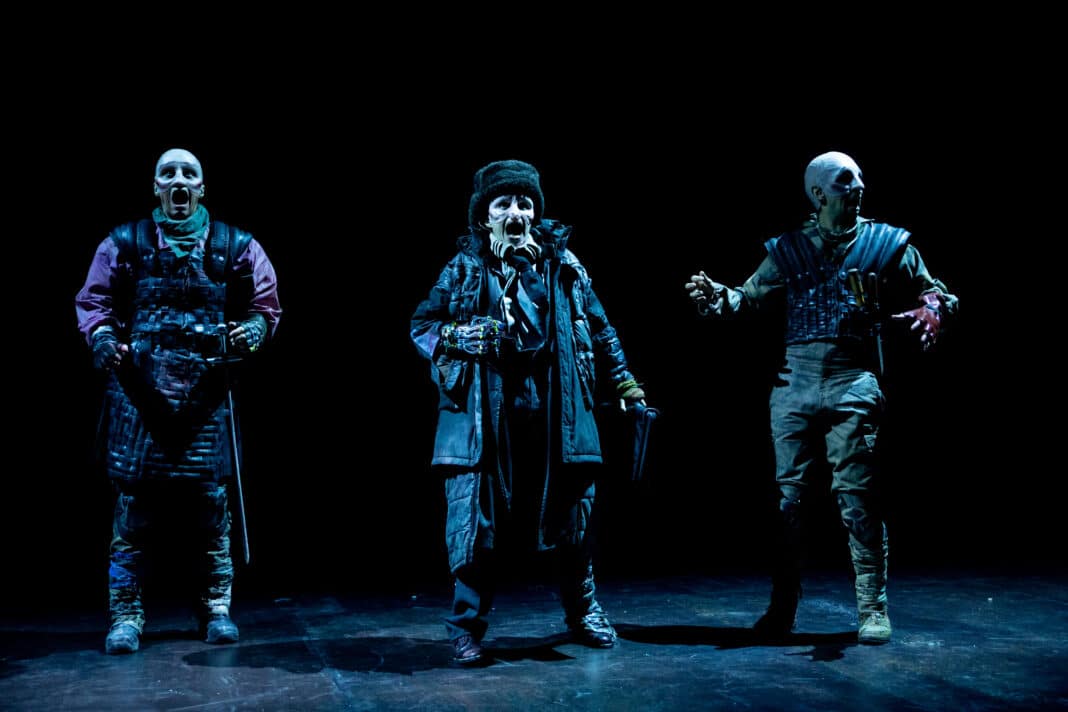

Revenant au classique, le Munstrum Théâtre s’empare de la pièce maudite de Shakespeare et lui insuffle un vent fantasmagorique salvateur. Rencontre avec Louis Arène et Lionel Lingelser, deux artisans virtuoses du jeu de masque.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous attaquer à cette pièce de Shakespeare ?

Face aux ténèbres de notre époque, Macbeth s’est imposé à nous. Comment ne pas reconnaître, dans l’ensauvagement des conflits mondiaux actuels, l’escalade meurtrière du héros shakespearien ? Assommés par un sentiment d’impuissance et remplis d’effroi, nous voyons la barbarie fasciste gangrener le monde. Il nous fallait faire quelque chose de notre colère, pour ne pas nous laisser happer par la désespérance. Et bien que nos armes soient si fragiles – la poésie et la joie – nous avons foi en leur puissance émancipatrice. Le spectacle est une traversée des ténèbres, certes, mais dans le but de les comprendre, de les regarder en face pour mieux les combattre.

Comment l’avez-vous abordé ?

Nous avons travaillé avec l’auteur Lucas Samain, qui a traduit et adapté la pièce tout en se nourrissant des propositions des interprètes. À une traduction relativement fidèle du texte original se mêlent des inventions, des situations et des personnages nouveaux. Nous avons souhaité insuffler une dimension comique à cette pièce, connue pour être l’une des plus sombres de Shakespeare. Ainsi cohabitent, de façon incongrue et pourtant harmonieuse, des langues et des genres très différents.

De quelle manière avez-vous utilisé les masques, qui font partie de votre identité artistique?

Les masques nous permettent de déréaliser le propos et les personnages, et de nous projeter d’emblée dans un monde allégorique. Ils offrent la possibilité d’une lecture métaphysique de la pièce et permettent de naviguer entre le rire et l’effroi avec une grande souplesse.

Comment avez-vous travaillé l’œuvre avec votre fidèle troupe ?

C’est un travail au long cours qui alterne entre l’écriture de la pièce, les répétitions avec les interprètes et les temps de recherche avec les différents créateurs à la technique. Notre processus de travail s’évertue à ne pas cloisonner les différents départements, afin que la technique se nourrisse du jeu et inversement.

Pourquoi écrire Makbeth avec un K ?

Le « K » apporte un saisissement graphique qui attire l’œil. Cette incongruité permet d’indiquer un subtil décalage par rapport à l’œuvre originelle et renouvelle notre curiosité vis-à-vis de ce personnage que l’on croit connaître.

Le préfixe Mac (signifiant « fils de ») est très souvent utilisé dans les noms de famille d’origine irlandaise ou écossaise. Pour nous, Français, il est devenu assez familier et fait d’emblée référence à un imaginaire anglo-saxon très marqué. Même si la sonorité reste la même, à la lecture, cette modification brouille les pistes géographiques et historiques et contribue à inscrire le spectacle dans un temps et un espace indéfinis. Mais c’est en réalité un retour aux origines : dans les Chroniques d’Holinshed, publiées en 1577 et dont Shakespeare s’inspire pour composer sa pièce, les patronymes composés du préfixe « Mac » s’écrivent avec un « K » (Makduff, Makdowald et Makbeth), selon l’orthographe du vieil anglais.Et bien sûr, il y a la parenté kafkaïenne que ce « K » confère au spectacle. Kafka nourrit la plupart de nos créations.

Que dit Macbeth de notre époque ?

Shakespeare apporte de la complexité à notre perception du réel. Il nous montre que rien n’est univoque, que les choses contiennent leur envers et qu’elles sont toujours sujettes à des interprétations variables. Les contraires s’attirent, et du plus grand bien peut jaillir le mal absolu. La tragédie de la pièce, c’est celle de l’utopie d’un monde meilleur qui devient infernal. Car les époux Makbeth ne sont pas diaboliques par nature ; ils aspirent à la paix et à un futur lumineux et vivable, mais, par une terrible erreur de jugement, une mauvaise interprétation d’un oracle équivoque, ils commettent un massacre pour obtenir cette paix. C’est aussi nos ténèbres individuelles que la pièce nous incite à contempler : notre rapport au pouvoir, à l’ambition et à la domination. La pièce met en scène le chaos créé par nos fantasmes, quand nous perdons notre vie en tentant de la gagner, quand l’illusion du gain camoufle le risque de la perte de ce que nous avons déjà.

Makbeth d’après l’œuvre de William Shakespeare. Adaptation et traduction de Lucas Samain. Mise en scène de Louis Arène. La Comédie, CDN de Reims, 2 et 3 avril aux Célestins, Théâtre de Lyon, du 10 au 18 avril, au Théâtre Public de Montreuil du 29 avril au 15 mai