Que demander de plus ? On découvre en Anne Eisner une œuvre de premier ordre dans l’écrin impeccable de Branly.

L’« inconnu ». Rançon de la gloire équivoque qui pare le terme, celui-ci affecte trop souvent la physionomie de spectres fatigués mais tenaces. Porteurs chenillant sous la moiteur traîtresse d’arbres embusqués de mille dangers, séduction frissonnante d’un primitivisme régénérateur : telle est la nature spéciale qu’est susceptible de revêtir l’« inconnu » appliqué à l’Afrique, à la forêt et aux « pygmées » (l’exposition explique fort bien le statut sémantique du terme, les précautions d’emploi à adopter, j’y renvoie le lecteur). Un romantisme frelaté qui s’exaspérerait d’autant plus que le peintre dont l’œuvre est ici décelée, appréciée, formulée dans les termes propres à Branly (irrécusable solidité de l’information, inaltérable enthousiasme – un modèle) est une femme, une Américaine, placée au sein de la même triade – Afrique, forêt, « pygmées ». Les âcres remugles de nos temps me commandaient de commencer en indiquant ces chausse-trapes de l’esprit ; mais l’exposition, et le précieux vade-mecum qui l’accompagne, Anne Eisner. Images du Congo, sont de suffisants et prompts antidotes.

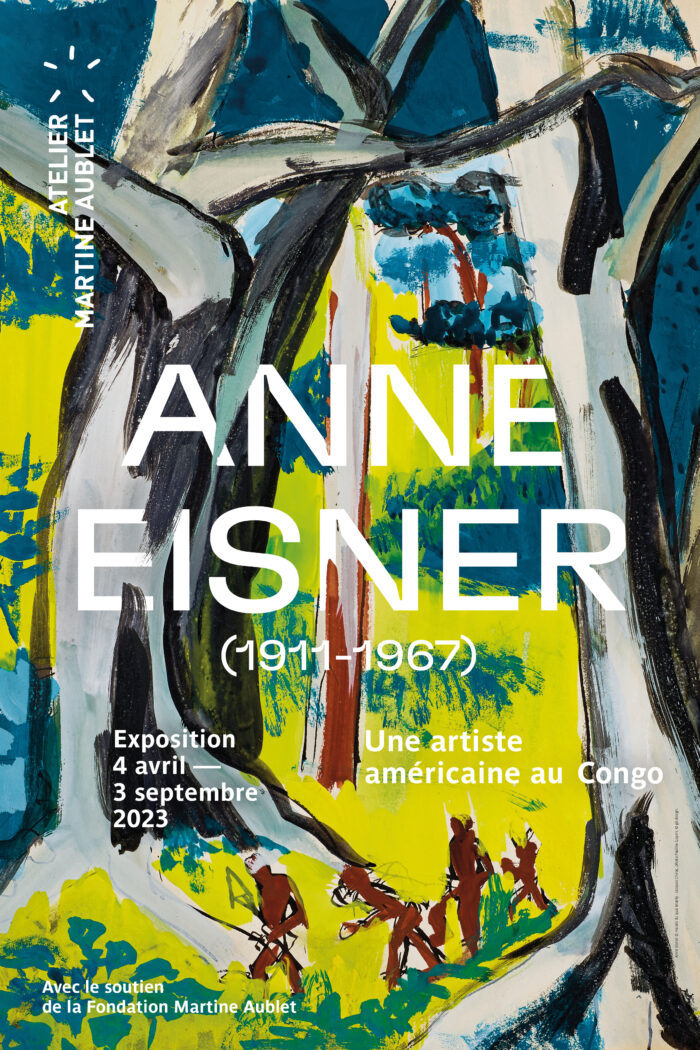

Le destin d’Anne Eisner (1911-1967) semble certes décrire la courbe si caressante du romanesque : n’est-ce pas, comme le rappelle Sarah Ligner, la commissaire, dans l’article qu’elle lui consacre, l’irrésistible sommation de l’amour qui pousse l’artiste américaine, à vivre au Congo belge de 1947 à 1954, avec Patrick Putman (à lui seul personnage romanesque semble-t-il) ? A Epulu, plus précisément, au seuil de la forêt de l’Ituri. Nul Harlequin transporté en Afrique toutefois dans cette exposition ; laquelle dissipe aussi presque instantanément le soupçon que pouvait faire naître l’absence de formation d’anthropologue d’Anne Eisner : n’allait-elle pas, dans son sentiment des êtres et des lieux, dans les témoignages écrits, les observations qu’elle couche, rester irréductiblement à l’écart des Bira et des Mbuti – les deux communautés dans la proximité desquelles elle vécut à Epulu ? Est-ce la plasticité de celle qui s’adonne à un art plastique ? Toujours est-il qu’elle apprit le swahili et le kingwana ; recueillit des mythes Mbuti ; en un mot, résume Sarah Ligner, « elle met en pratique les méthodes de l’observation participante ».

Observons donc à notre tour ces dessins, ces gouaches, ces huiles, exécutés sur place ou plus tard. Les plans colorés, dont les teintes dispensées en opulentes plaques font songer à Ficre Ghebreyesus ou Etel Adnan, se juxtaposent, s’emboîtent, se succèdent – une toile comme la remarquable Mother with Child II, de 1957, plantant moins les pans d’une architecture, les facettes d’une ordonnance dictée par des impératifs de composition qu’elle ne donne l’impression d’un assemblage provisoire, d’un agencement modulable à l’envi. Selon le même principe que les visages aux traits invisibles, c’est là l’expression d’une forme de connaissance ; une réponse à l’inconnu ; qui consiste à reconnaître les limites ou les insuffisances de la représentation – sans pour autant s’en priver.

Exposition Anne Eisner (1911-1967). Une artiste américaine au Congo, musée du quai Branly-Jacques Chirac, jusqu’au 3 septembre

Livre : Anne Eisner. Images du Congo. Art et ethnologie. 1946-1958, éditions Skira, 208 p., 35€