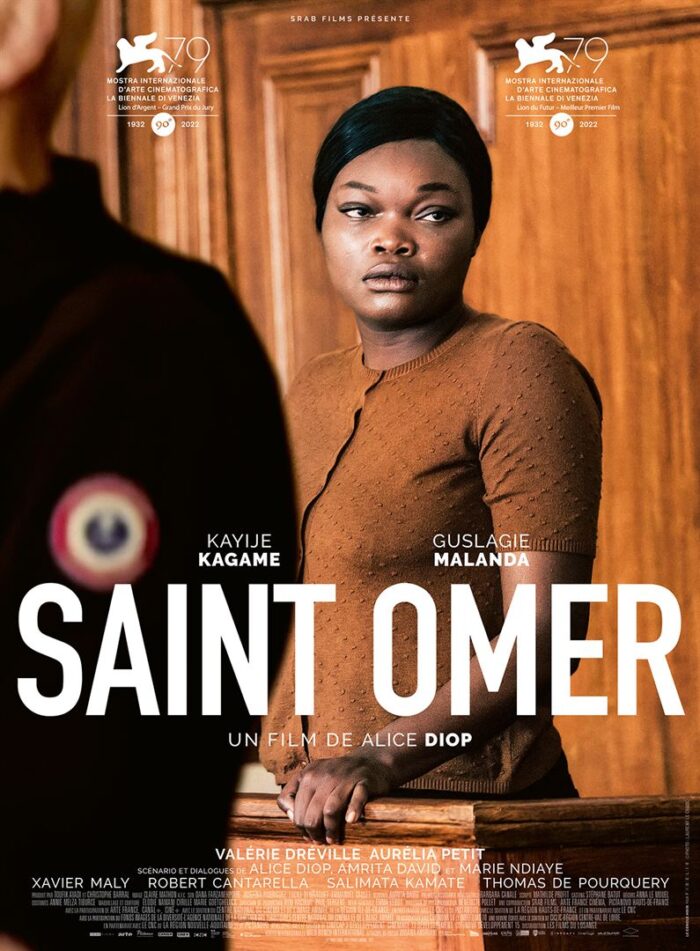

C’était l’événement du dernier festival de Venise, Grand Prix du Jury. Alice Diop, avec Saint Omer, réalise un film très fort à partir d’une histoire tragique.

Devant le Saint Omer d’Alice Diop, on pense à cette maxime de Saint-Simon : « Il est de bonne foi d’avouer ses ténèbres, et de ne donner pas des fictions et des inventions à la place de ce qu’on ignore ». Car Alice Diop n’invente rien, ou si peu, et c’est ce qui rend son film exemplaire. Du procès de Fabienne Kabou, renommée Laurence Coly, la réalisatrice reprend la majorité des circonstances pour tisser un scénario rigoureux et resserré autour de la figure de Rama, jeune écrivaine venue puiser dans le fait divers la matière d’une chronique littéraire. Peut-être que tout le film était déjà là, dans le procès-verbal de la Cour d’assises de Saint-Omer. Encore fallait-il l’entendre et le donner à voir. Laurence est accusée d’avoir abandonné sa fille, âgée de quinze mois, aux flots glacials de la mer du Nord et à une mort certaine. Autrement dit, d’avoir commis un infanticide, ce geste impensable d’une mère envers le fruit de ses entrailles.

Ce geste, Alice Diop ne cherchera pas à l’extraire des ténèbres auxquelles il appartient. Le sensationnel et le jugement moral ne sont pas son affaire. Son affaire à elle, c’est le regard de Rama sur Fabienne, regard d’une femme noire sur une autre femme noire, regard d’une mère en devenir sur une mère devenue fantôme. Cette focalisation donne au film une précision inouïe, une parfaite attention au protocole judiciaire. On entend le bruit du parquet. Le plan fixe cadre Laurence comme la mécanique de la cour entrave l’accusée, qui doit rester debout. Sous la caméra d’Alice Diop, l’interrogatoire prend une forme maïeutique, où la vérité humaine rend toujours plus incertaine la vérité judiciaire. Enfance, études, amours, sexualité : chaque élément biographique donne lieu à une étude du mot et de la posture, à un procès du verbal et du corporel par lequel on tente de circonscrire le monstrueux, de le rendre appréhendable. En vain.

Rentrée à son hôtel, Rama réécoute l’enregistrement des échanges et contemple davantage les silences. Comme Alice Diop, elle prend l’exercice du compte rendu au mot : elle doit rendre des comptes, sa responsabilité est morale. Comment restituer sans objectiver, comment rendre justice sans neutraliser ? Laurence est examinée sous tous ses rapports, filmée en 3d, en trois dimensions — sociale, biologique, historique — mais le film, c’est sa grande beauté, devine que quelque chose lui échappe. Prise dans un rapport permanent entre solitude et altérité, entre solidarité et insularité, Rama dérive dans ses souvenirs d’enfance, réinterroge sa propre filiation, inspecte sa désunion familiale à la lumière du regard que lui renvoie Laurence. Ces quelques secondes de lucidité parfaite, de claire voyance, créent chez elle un désespoir et chez le spectateur un vertige. Pour un souvenir cristallin, combien de zones d’ombre ? Combien de non-dits, de non-entendus, de non-advenus ? En justice comme ailleurs, il semble que « le désespoir est une forme supérieure de la critique ».

Ce que met à jour Saint Omer, ce n’est pas le secret criminel, mais cette existence clandestine, ignorée de nous-mêmes. C’est aussi le lien irréductible qui relie une fille à sa mère, ce cordon ombilical, héritage aussi magnifique que terrible. Dans Saint Omer, il fallait entendre, plus qu’une plaidoirie, une complainte — « Ô Sainte Mère ».

Saint Omer, un film d’Alice Diop, avec Atilahan Karagedik, Les films du Losange, sortie le 23 novembre

Découvrez la bande annonce du filme en suivant ce lien.