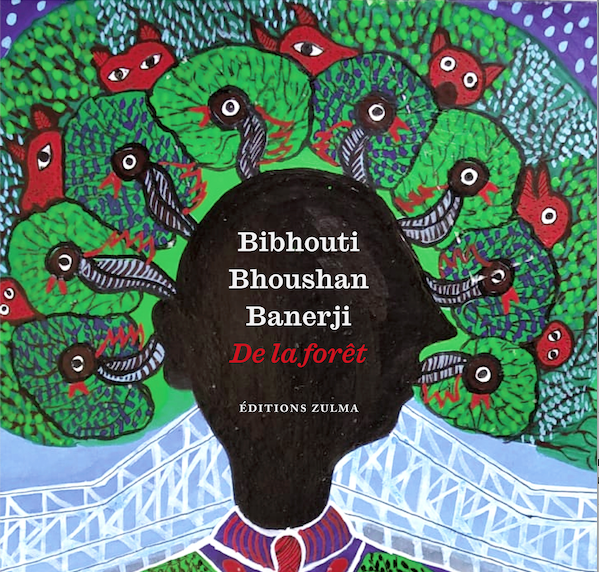

Zulma a l’excellente idée de traduire un grand classique de la littérature bengalie, De la forêtde Bibhouti Bhoushan Banerji. Un prodigieux roman débordant de vie, mêlant écologie et spiritualité.

Les horizons de Satyacharan sont bouchés à Calcutta : solitude, impécuniosité. Un petit coup de pouce du destin, et voilà Satyacharan promu « manager » d’une vaste zone forestière dans le Bihar : le bout du monde et le fin fond de nulle part pour le citadin bengali cultivé qu’il est. Ça grippe un tout petit peu au début, mais très vite, les horizons s’élargissent. Chapelet de rencontres, de notations sur le paysage et ses mille facettes, le roman a l’allure libre d’un journal de bord. Et dans des pages vibrantes d’un lyrisme à la croisée de Chateaubriand et des apôtres du sublime romantique, au gré de tableaux descriptifs composés avec un sens très sûr du trait et de la couleur, Satyacharan raconte une conversion psychologique et spirituelle. Une dilatation de l’âme : « l’enchanteresse reine nature, jour et nuit, te charmera de mille façons ; elle fera naître en toi une autre vision, élargira ton esprit et t’emmènera à la lisière de l’immortalité. ».

Bibhouti Bhoushan Banerji (1894-1950) est un géant de la littérature bengalie, et un autre géant, du grand écran celui-ci, Satyajit Ray, aura assuré sa notoriété jusque sous nos latitudes : Pather Pantchali est l’adaptation de l’œuvre maîtresse de Banerji, La Complainte du sentier. Mais c’est l’arbre qui cache la forêt d’une impressionnante bibliographie, et qui cache en particulier ce De la forêt, véritable éblouissement sylvestre. Il y a le ton d’abord, ces inflexions d’une grande sincérité, cette façon de se livrer moins au gré des événements que des pensées que ceux-ci suscitent. Un ton qui doit sa justesse aux soubassements autobiographiques du livre, Banerji ayant lui-même, cinq ans durant, rempli les fonctions de son héros. Satyacharan note tout, n’a pas la ridicule pudeur de museler ses élans lyriques, pas plus qu’il ne passe sous silence toute l’ambiguïté de son rôle : lui, le « manager » devenu amoureux de la forêt, est toutefois là pour « manager », c’est-à-dire attribuer la terre à des fermiers qui défricheront, détruiront cet immense sanctuaire boisé. Cette fois, l’expansion n’est plus seulement celle, individuelle, d’une âme : la jungle de Bihar devient l’emblème de toutes les forêts menacées et le roman, écrit à la fin des années trente, relu aujourd’hui, devient un concentré des maux qui affectent la planète tout entière, de l’inexorable destruction de notre habitat écologique.

Mais un roman, Dieu merci, ne se réduit pas à une prophétie et le plaisir de sa lecture n’est pas seulement celui qu’on éprouve face à un miroir. Il y a trop de vie ici, bruissante, inattendue, haute en couleur, pour n’y voir qu’un reflet anticipé de notre monde, ou qu’un prétexte à introspection pour Satyacharan. De la forêt porte bien son titre, c’est une vraie forêt, luxuriante, d’hommes, de bêtes et de dieux. Voici des buffles sauvages, voici un usurier timide qui n’ose jamais réclamer les sommes prêtées, voici le petit monde des travailleurs agricoles, ce qu’ils mangent, comment ils vivent. Et puis il y a la pauvreté des uns, le carcan du système des castes, les méditations et les lectures d’un « grand dévot » trop occupé intérieurement pour cultiver son lopin. Sans oublier le magnifique personnage de Yugalprasad qui cherche à « accroître la beauté d’un vaste paysage forestier » en y acclimatant d’autres plantes, ou encore ce tigre mangeur d’hommes… Satyacharan, Banerji derrière lui, nous derrière eux – tous nous faisons ainsi la plus belle et la plus romanesque expérience qui soit : cet élargissement de l’esprit qui s’appelle compassion, empathie ou simplement intérêt pour autrui.

De la forêt, Bibhouti Bhoushan Banerji, traduit du bengali (Inde) par France Bhattacharya, Zulma, 304 p., 22 €