N’importe quoi ! » s’écrie Léon ( Jean-François Balmer, impeccable et savoureux en petit-bourgeois sentencieux retiré des assurances, une espèce de Bouvard sans Pécuchet truffant ses phrases de latinismes de cuisine). N’importe quoi, oui, ce Cosmos de Zulawski qui rompt un jeûne cinématographique d’une quinzaine d’années avec ce réjouissant salmigondis échevelé. Du grand n’importe quoi, même – mais « grand » comme dans « grand » film, n’en déplaise aux inconditionnels du bon goût et des récits ronronnants. Car Zulawski, en adaptant Gombrowicz, en retrouve la splendide insolence libertaire. Son Cosmos ressemble à du Resnais anarcho-punk (on y trouve d’ailleurs Sabine Azéma, en taulière d’une pension de famille, à la fois mélancolique et survoltée, comme une névrotique sous speed), à du Luc Moullet qui aurait troqué ses penchants bricolo pour les lumières léchées et la métaphysique tordue d’un Roy Andersson.

N’importe quoi ! » s’écrie Léon ( Jean-François Balmer, impeccable et savoureux en petit-bourgeois sentencieux retiré des assurances, une espèce de Bouvard sans Pécuchet truffant ses phrases de latinismes de cuisine). N’importe quoi, oui, ce Cosmos de Zulawski qui rompt un jeûne cinématographique d’une quinzaine d’années avec ce réjouissant salmigondis échevelé. Du grand n’importe quoi, même – mais « grand » comme dans « grand » film, n’en déplaise aux inconditionnels du bon goût et des récits ronronnants. Car Zulawski, en adaptant Gombrowicz, en retrouve la splendide insolence libertaire. Son Cosmos ressemble à du Resnais anarcho-punk (on y trouve d’ailleurs Sabine Azéma, en taulière d’une pension de famille, à la fois mélancolique et survoltée, comme une névrotique sous speed), à du Luc Moullet qui aurait troqué ses penchants bricolo pour les lumières léchées et la métaphysique tordue d’un Roy Andersson.

L’histoire ? Elle tient sur un demiquart de timbre-poste : Witold, étudiant en droit recalé, aspirant-romancier et autoportrait goguenard du vrai Witold (Gombrowicz, donc), est venu se mettre au vert dans la pension tenue par Azéma et Balmer. Où il s’acoquine avec Fuchs, petitmarquis de la branchitude parisienne en rupture de ban avec le monde de la mode. Autour des deux gandins, Witold le romantique dark et Fuchs le dandy faussement inculte, gravitent Catherette (sic), la servante affligée d’un bec-delièvre et d’une étrange excroissance sur la lèvre, comme un coquillage de chair, Lena, à la beauté radieuse et aux nerfs tendus comme des cordes de violon, son futur mari, bellâtre architecte… Et comme si ce petit monde qui semble avoir érigé la loufoquerie en mode de vie en avait besoin, des animaux morts, des signes bizarres qui ne semblent pas signifier grand-chose, viennent ajouter un surcroît d’inquiétante étrangeté. Qu’est-ce qui se passe, qu’est-ce qui se trame là ? À vrai dire, Zulawski s’en contretamponne, et nous aussi. Ce n’est qu’un prétexte à brosser le portrait éclaté d’un monde en lambeaux. Où la culture paraît avoir été passée à la centrifugeuse, et n’est qu’un agrégat de débris, un ravaudage sans queue ni tête de références : Witold raconte Le Rouge et le Noir à Fuchs, des couvertures d’albums de Blake et Mortimer surgissent au détour d’un plan, Witold déclame pompeusement du Dante… Tout se mêle, comme dans l’après-coup d’une catastrophe où les ruines s’empileraient les unes sur les autres.

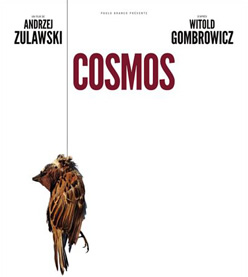

Parce que la fantaisie foutraque n’est que l’épiderme du film – son coeur est noir et serré : c’est l’angoisse la plus viscérale. Les volatiles découverts pendus (moineaux, poulets), ce gros plan sur une limace qui étale sa masse gluante sur la viennoiserie du petit déjeuner de Fuchs et Witold, avant que celui-ci ne la dépose dans le beurrier, les taches d’humidité qui envahissent les murs, ou les clins d’oeil irrévérencieux à La Nausée : le dégoût est la tonalité cachée du film, sous ses lumières élégamment travaillées. La hantise de l’abject, de la matière à la fois fragile et répugnante, qui nous renvoie, comme chez Céline, comme chez Beckett, invariablement à ce que nous sommes nous aussi – un corps souvent laid, toujours périssable. À notre mortalité. Et ce gros plan magnifique sur Sabine Azéma, les traits défaits, terrorisée, avec dans ses écouteurs La Nuit transfigurée de Schönberg, pourrait sortir d’un Bergman. Car Zulawski ouvre lui aussi une fenêtre sur notre insignifiance, notre vulnérabilité. Mais en philosophe aussi lucide que joyeux, il a la décence de la recouvrir d’une truculence débordante de vitalité ludique. Cosmos ou le pessimisme gai.