ATTENTION, instant midinette d’un magazine qui se l’autorise trop peu : David Gilbert est un très bel homme . Petite quarantaine, brun-roux, barbe, mais taillée, hâlé d’un soleil de vacances, chemise bleu roi relevée sur les avant-bras: un Hemingway sans alcool et passé par le meilleur coiffeur de Greenwich Village. Peu importe, me direz-vous, parlez de l’oeuvre ! J’entends vos protestations proustiennes, mais la beauté de cet homme peut nous aider à comprendre son excellent second roman, &Fils. Il y est question d’hommes et de pouvoir sur ce ring de mégalomanes qu’est Manhattan. Plus précisément, le roman dessine une sphère de séduction centrée sur un homme, le patriarche Andrew Dyer, célébré, adoré et haï; comme tout homme de pouvoir qui s’assume, et des fils naturels, spirituels qui cherchent à l’atteindre.

ATTENTION, instant midinette d’un magazine qui se l’autorise trop peu : David Gilbert est un très bel homme . Petite quarantaine, brun-roux, barbe, mais taillée, hâlé d’un soleil de vacances, chemise bleu roi relevée sur les avant-bras: un Hemingway sans alcool et passé par le meilleur coiffeur de Greenwich Village. Peu importe, me direz-vous, parlez de l’oeuvre ! J’entends vos protestations proustiennes, mais la beauté de cet homme peut nous aider à comprendre son excellent second roman, &Fils. Il y est question d’hommes et de pouvoir sur ce ring de mégalomanes qu’est Manhattan. Plus précisément, le roman dessine une sphère de séduction centrée sur un homme, le patriarche Andrew Dyer, célébré, adoré et haï; comme tout homme de pouvoir qui s’assume, et des fils naturels, spirituels qui cherchent à l’atteindre.

David Gilbert me recevant dans son vaste appartement du centre de Manhattan où, dans le hall, un concierge et un elevator man m’accueillent en livrée, sait ce qu’est le pouvoir: l’autre nom de l’attraction. &Fils concentre son action, et ses sept cents pages, dans un seul quartier, !’Upper East Side, une dizaine de rues et d’avenues – les plus chères, les plus attractives du monde – qui deviennent le théâtre d’un déchirement familial, entre un père et ses trois fils. Décor idéal pour une histoire évidemment shakespearienne. Le père est un écrivain qui a acquis une aura à la Salinger pour avoir écrit un roman d’adolescence culte. Après lui, les premiers fils qui cherchent à être artistes, l’un scénariste, l’autre réalisateur, y parviennent difficilement. Le dernier fils de dix-sept ans, appelé lui aussi Andrew, apparaît comme l’unique grâce d’un roman à l’ironie dure, cinglante. Tout est installé pour organiser une intrigue de Roi Lear; Andrew Dyer, le père, perd peu à peu la tête. L’enjeu s’établit vite : à quel fils va-t-il confier son royaume de papier? Au sens propre puisqu’on lui réclame le manuscrit de ce fameux roman à succès. Et au sens spirituel : qui est le digne successeur de !’écrivain qui a bien plus consacré sa vie à ses livres qu’à ses enfants ? Cette question ancestrale de l’héritage, Gilbert s’en moque, en bon satiriste – rien de plus drôle qu’une bataille de pouvoirs-, mais en déterre aussi la détermination mélancolique, qui obsédait Shakespeare dans les monologues du roi Lear: l’homme est seul à mourir, la présence des prétendants se révèle unedanseautour de sa tombe. Ainsi, la première apparition d’Andrew Dyer dans le roman : « Il était assis devant, tout seul, sur le premier banc de l’église.À ceux qui leur posaient la question, les placeurs confirmaient en hochant la tête de mauvaise grâce. Oui, c’était bien lui. Quant à ceux que cela intéressait, maisqui ne disaient rien,ils se trahissaient en jetant des regards obliques[. ..] comme s’ils vénéraient le centurion Corneille ou Godefroi de Bouillon plutôt qu’un écrivain de soixante-dix-neuf ans perclus degoutte.» Andrew Dyer surgit en scène parmi les chevaliers médiévaux, statuesque.11 n’est pas mort, mais déjà embaumé dans la légende. Pas un hasard, donc, qu’il introduise une scène classique de roman familial: un enterrement. Non pas d’un membre de la famille Dyer, mais de Charles Topping, le meilleur ami du père, l’homme de l’ombre qui se révélera avoir été pris lui aussi dans la sphère de pouvoir d’Andrew Dyer. D’emblée s’installe, par le choix du narrateur même, le fils Topping, aspirant écrivain et inconditionnel admirateur, un bal des prétendants propreauxfresques familiales type Buddenbrook. Gilbert le reconnaît : « J’avais en tête le grand et nourrissant roman familial européen et en même temps, je voulais écrire un roman de New York, et plus précisément un roman de !’Upper East Side où j’ai grandi.» David Gilbert n’est pas le fils d’un potentat des lettres, mais de la banque. Il est né à Paris en 67, sa famille a quitté la ville en 1968, « à cause des émeutes », me précise-t-il: mai 68 n’était pas du goût de la famille Gilbert, surtout du père, S. Parker Gilbert, banquier, qui fut à la tête de la puissante Morgan Stanley dans les années quatre-vingt, et était luimême beau-fils de M. Morgan et filleul de M. Stanley. Ce qui s’appelle a ppa rten ir à une lignée, et c’est cette appartenance autour de laquelle le roman tourne, jusqu’à dévier, à la fin, dans un entrechat de science-fiction qui renforce le drame familial. Gilbert avoue s’être fondamentalement inspiré de son histoire: « Mon père était un banquier qui a eu une très belle carrière, je sais ce que c’est que d’être le fils de quelqu’un qui a si bien réussi, je sais ce qu’on porte comme bagages en tant que fils.» Son père est mort en mai dernier, mais David Gilbert n’en dit rien. Et s’il a préféré raconter un écrivain plutôt qu’un banquier, c’est aussi pour accentuer la distance qui peut exister entre un père et un fils, le mystère qu’ils demeurent l’un pour l’autre.« Si votre père est une figure publique, un écrivain célèbre, la frustration s’accentue: vous pouvez comparer ce qu’il dit de sa vie dans ses livres, et ce que vous vivez avec lui chaque jour, qui n’a rien à voir et qui tiendrait peutêtre en cinq pages de son oeuvre entière. Tout ce temps que passe !’écrivain à écrire son livre, ignorant la vie autour de lui, voilà à quoi assiste l’enfant. Quelle place tenez-vous dans sa vie? C’est une question que se pose un fils avec un tel père.»

Philip Roth sur la fin

David Gilbert connaît aussi très bien le monde littéraire new-yorkais. Il le dépeint avec une joie mauvaise et virtuose dans une scène de signature qui voit le gratin des lettres se réunir et virevolter autour d’un jeune écrivain, coqueluche d’un milieu qui en rechercheautantque la publicité ou le cinéma, à la gravité sombre, tel que se doit de l’être !’écrivain et, ajoute Gilbert en coin de phrase, « aux pensées vaguement génocidaires ». L’agent du jeune écrivain s’empresse de lui présenter le vieil Andrew Dyer, et d’affirmer en public: « On est en train d’assister à un passage de relais.» Clichés, mises en scène, Gilbert accentue la théâtralité de son écriture, pour mettre en scène le ridicule d’un milieu qui organise ses rituels dans les mondanités et qui, ainsi, calcule la « cote » des poulains d’écuries éditoriales. Mais si Gilbert n’épargne pas la jeune garde, il ne lâche pas son Andrew Dyer, misanthrope et cynique que l’on ne parvient pas à détester, moins émouvant que Lear, moins aveugle sans doute, mais tout aussi reclus dans ses dernières certitudes, et doté d’une intelligence intuitive permanente.« Je pensais un peu à Philip Roth », souffle Gilbert dans un sourire. Bien sûr, Roth qui arrête d’écrire, qui ne reconnaît aucun héritier, Roth qui demeure hors clan.

On oublie parfois le sous-titre ajouté par Thomas Mann aux Buddenbrook, « le déclin d’une famille ». Gilbert, admirateur de Mann, aurait pu choisir le même. &Fils n’aboutit pas à la régénérescence de la lignée Dyer: seule l’oeuvre du père se poursuit, s’amplifie, s’éteint sans origines ni descendance. L’écrivain est venu dans le siècle, il en repartira, en comète

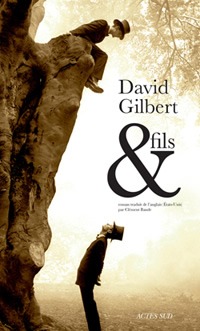

&Fils

David Gilbert

Actes Sud