En 2018 paraissait Mystica, premier recueil d’aphorismes de Stéphane Barsacq qui nous invitait, comme un franciscain de la première heure, à goûter les bonheurs de la création dans la joie. Cet ouvrage est devenu depuis lors un livre culte. D’où l’enthousiasme que suscite la parution d’un second recueil tout aussi réjouissant où la poésie, la philosophie et la musique contribuent à l’extase mystique auquel l’auteur nous convie avec une ardeur pour le moins contagieuse.

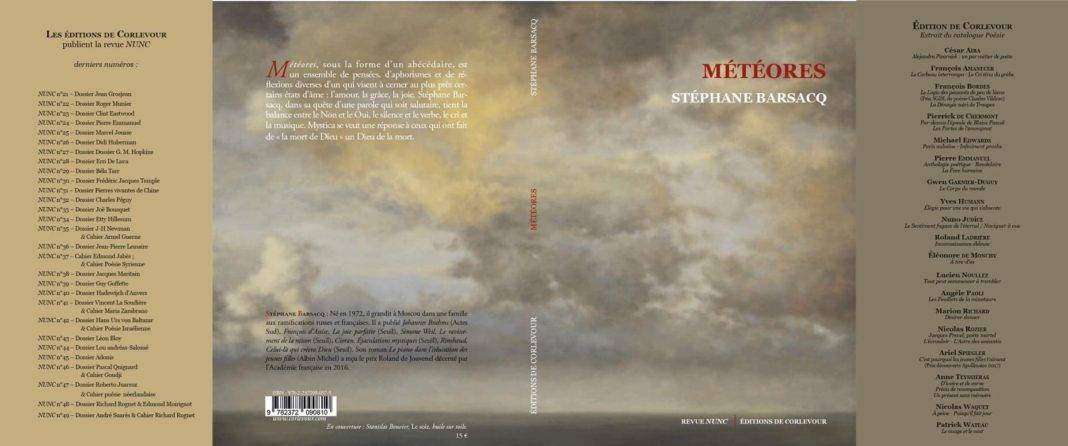

Présentés par ordre alphabétique, les aphorismes alternent avec des portraits de figures majeures qui ont alimenté les réflexions de l’écrivain. Le titre du livre se réfère aux Μετέωρα Μοναστήρια, les monastères de Thessalie, pitons rocheux démentiels, sculptés par l’érosion, qui « semblent venir d’une autre planète, comme une salve d’éclairs », tels que les décrit Patrick Leigh Fermor dans Roumeli. C’est de ces sommets que Stéphane Barsacq nous adresse ses pensées. Et elles nous arrivent effectivement comme des flèches, acérées, incisives et toutes trempées dans une substance exquise où la foi et l’émerveillement se mêlent à l’intelligence.

Ce livre est une invitation à l’ascèse qui préside à la grâce. Barsacq prend François d’Assise pour modèle, « un saint ascendant qui continue à nous montrer comment convertir nos déchirures en une joie parfaite ». Son panthéon intime – Novalis, Rimbaud, Lautréamont, Villiers de l’Isle-Adam, Edmond Jabès, E. M. Cioran, Lucien Jerphagnon, Yves Bonnefoy, pour citer quelques-unes de ces « figures élues propres à inspirer à chacun l’insolence de se dresser face à la “contagion des ténèbres” » – se déploie comme une pléiade étincelante dont il caresse amoureusement les étoiles au firmament. Des portraits tantôt vifs, concis, à l’instar de Lytton Strachey (ainsi cette belle évocation de Marie-Antoinette : « Sensible, sensuelle, excentrique, martyr, et bouleversante comme toute femme qui a eu à lutter, dans un combat perdu d’avance, contre les préjugés nombreux et la calomnie générale. Elle a eu le mérite de mourir comme elle avait su vivre : avec l’insolence de la grâce »), tantôt saisissants et sculptés en relief comme des camées (André Chenier : « La tête appelle le regard et le retient » ; Armel Guerne : « révolté par compassion » ; Christiane Rancé : « appareillée à la phosphorescence du songe »), sont mis en relief par des fulgurances. En voici une, de Denys d’Halicarnasse, sur la mort : « Dans les bras du ravisseur, il y a aussi de l’imprenable. » Ou ce constat de Cioran, dans une lettre à l’auteur, quelques mois avant sa mort : « J’ai fait une très grande bêtise, je n’aurais pas dû cesser d’écrire. C’était une très grosse faute. On ne peut pas vivre sans illusions, sans la stimulation de ces mensonges littéraires qui sont indispensables dans l’extrême vieillesse. »

L’auteur du Piano dans l’éducation des jeunes filles, Montmartrois romantique, cisèle ses phrases comme un luthier ses instruments. C’est ce qui fait qu’elles résonnent si profondément et si clairement dès qu’on en fait vibrer les cordes. Quant à l’interprétation, Glenn Gould, à son tour, lui a suggéré de développer « cette qualité à l’opposé de la sécheresse, en dépit d’un effort d’abstraction peu commun : la joie ». Ce que Stéphane Barsacq dit du pianiste canadien s’applique parfaitement à sa propre écriture : il « [n’écrit] plus pour lui, ni pour les autres, mais pour suivre la courbe de sa joie : une trajectoire solitaire et universelle ». Ce livre éthéré, lumineux, plein de moirures et de guipures, vous enchante comme le spectacle des constellations un soir d’été – allongé dans l’herbe haute, face à la mer, au bord d’une falaise.