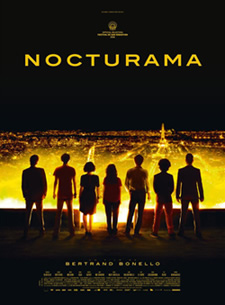

C‘est la révolution. Il s’agit de se réapproprier la ville et l’espace politique. De ne plus avoir à subir l’ordre du monde. Pour ce faire, une dizaine de jeunes se dispersent aux quatre coins de Paris. Bonello part d’un postulat utopique : ces gamins de vingt ans sont unis malgré leurs différences sociales autour d’une mission commune. Dans la première partie, il lorgne vers le film polyphonique, éclaté avec brio dans l’espace et le temps par des flashbacks. Avec sécheresse et méticulosité, il décrit la guérilla telle qu’il la pense possible aujourd’hui. Le film risque très certainement de perturber car il met en scène des terroristes issus d’une jeunesse apparemment sans histoire, et en partie privilégiée.

C‘est la révolution. Il s’agit de se réapproprier la ville et l’espace politique. De ne plus avoir à subir l’ordre du monde. Pour ce faire, une dizaine de jeunes se dispersent aux quatre coins de Paris. Bonello part d’un postulat utopique : ces gamins de vingt ans sont unis malgré leurs différences sociales autour d’une mission commune. Dans la première partie, il lorgne vers le film polyphonique, éclaté avec brio dans l’espace et le temps par des flashbacks. Avec sécheresse et méticulosité, il décrit la guérilla telle qu’il la pense possible aujourd’hui. Le film risque très certainement de perturber car il met en scène des terroristes issus d’une jeunesse apparemment sans histoire, et en partie privilégiée.

Si la première partie est tournée en extérieur, la deuxième a lieu en huis-clos. Cachés dans un grand magasin au centre de Paris, les jeunes attendent une nuit durant les conséquences de leurs actes. Jamais le réalisateur de De la guerre n’a été aussi clair dans son discours. Celui, romantique, mélancolique, qui court dans toute son oeuvre : chaque action, aussi puissante soit-elle, est vouée à l’échec dès lors qu’elle a été accomplie. Certains lui reprocheront une approche un peu démonstrative ou trop esthétique pour aborder la question politique. Mais pour Bonello, rien ne compte tant que la beauté du geste. De ce film, qui sort sur les écrans dans notre contexte d’attentats en série, il fallait parler avec le réalisateur, pour échapper à toute polémique stérile. Entre le bar feutré comme une maison close de l’hôtel du Louvre et les jardins du Palais Royal (« un des endroits que je préfère dans Paris »), Bonello s’est confessé longuement, près de deux heures durant pour expliquer son geste.

Frédéric Mercier : D’où vient l’idée initiale du film ?

Bertrand Bonello : Ça remonte à 2010 alors que je tournais L’Apollonide, un film en costumes. J’ai soudainement eu envie de travailler sur du très contemporain. Or, ce contemporain s’est incarné dans quelque chose qui explosait. Mais comment allais-je filmer ça ? La forme du film s’est imposée immédiatement. En une journée, j’ai agencé toute la structure du film sur une page blanche.

F.M. : La forme vous a paru évidente ?

B.B : Si je n’ai pas une idée de forme, je ne peux envisager un film. Il faut que ça vienne en même temps, que la structure s’impose. Ce que j’entends par structure, c’est comment aborder le film, quelle place réserver au metteur en scène, et aussi des questions d’espace et de temps.

F.M. :Cette première partie fait vraiment penser à Elephant de Gus Van Sant.

B.B : J’ai plutôt pensé à l’original dont s’inspire Gus Van Sant, c’est-à-dire au film d’Alan Clarke qui m’a beaucoup impressionné formellement et politiquement. Sans un mot, il parvient à faire ressentir ce que c’est que la guerre civile. Un homme traverse la rue et tue un autre homme sans explication.

F.M. : Un film sur la révolution impose une forme révolutionnaire ?

B.B : Je me suis toujours demandé pourquoi un cinéaste comme Ken Loach est si classique dans sa forme. Comment peut-on être révolutionnaire dans le discours et classique dans la forme ? Certainement pour être entendu. Ma réflexion sur la question révolutionnaire, je l’ai plutôt puisée dans les textes et notamment le Discours sur la servitude volontaire de La Boétie. Quant au cinéma, j’ai pensé à Assaut de John Carpenter pour la seconde partie, et à quelques westerns. Des films fondés sur la question de l’attente.

[…]